「はやぶさ2」の小型機「MASCOT」がリュウグウに着地成功

「MASCOT(Mobile Asteroid Surface Scout)」はドイツ航空宇宙センター(DLR)とフランス国立宇宙研究センター(CNES)によって開発された小型の着陸機で、機体のサイズは 27×29×19cm、重量は9.8kgと、9月21日にリュウグウに着陸した「MINERVA-II1」よりやや大きい。

微小重力天体に着陸して移動探査する技術の実証を主な目的としている「MINERVA-II1」とは異なり、「MASCOT」は科学観測を主目的とした着陸機だ。「はやぶさ2」プロジェクトMASCOT担当の岡田達明さんは、「「はやぶさ2」でサンプルを採取する際には弾丸でリュウグウ表面を砕いて採取し、地球に帰還するカプセルも強い振動を受けるため、採ったサンプルはどうしてもリュウグウ表面そのままの状態ではなくなります。「MASCOT」の最大の意義は、リュウグウの表面をそのままの状態で観測できることです」と述べている。

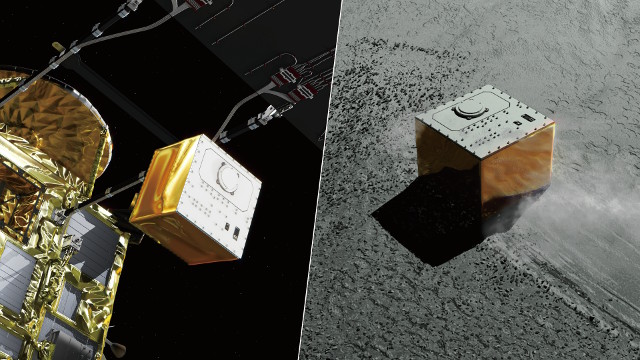

(左)「はやぶさ2」から分離される「MASCOT」のイラスト。(右)リュウグウ表面に着地する「MASCOT」のイラスト(提供:JAXA)

「MASCOT」には広角カメラ「MASCAM」、分光顕微鏡「MicrOmega」、熱放射計、磁力計が搭載されている。電源は太陽電池ではなくリチウム一次電池で、約16時間の動作を想定している。リチウム電池を採用することで夜でも観測を行えるのが特徴だ。また、重りのついたスイングアームを機体内部に持っていて、これを回転させることで姿勢を変えたりホップしたりすることができる。

「はやぶさ2」は10月2日11時50分(日本時間、以下同)に高度20kmのホームポジションから降下を開始し、10月3日10時57分20秒に高度51mで「MASCOT」を正常に分離した。分離後は高度3kmの位置でホバリングをしながら「MASCOT」との通信を行った。「MASCOT」が降下中に撮影した画像が公開されている。

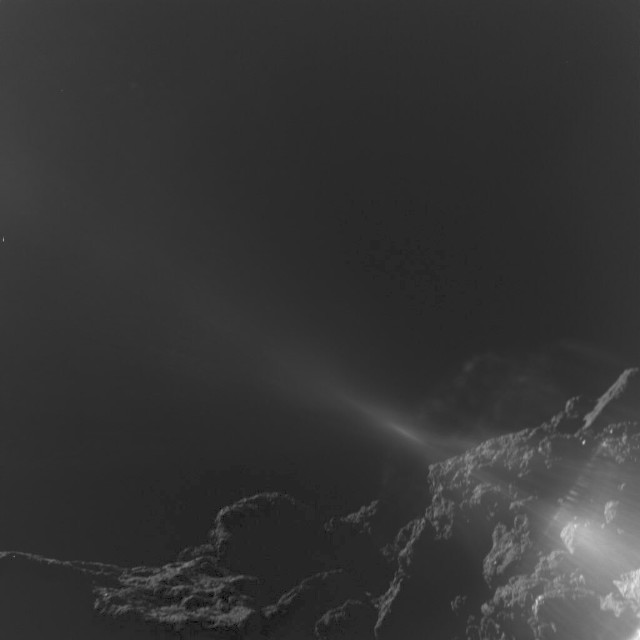

「MASCOT」がリュウグウ表面に着地する直前に撮影した画像。画面右下の光は太陽光の映り込みとみられる(提供:DLRの「MASCOT」公式ツイッター(@MASCOT2018)より)

また、「はやぶさ2」の広角カメラ(ONC-W1、ONC-W2)でも落下する「MASCOT」の姿をとらえることに成功している。

10月3日10時58分14秒に「はやぶさ2」の光学航法広角カメラ(ONC-W2)で撮影された「MASCOT」(提供:JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研)

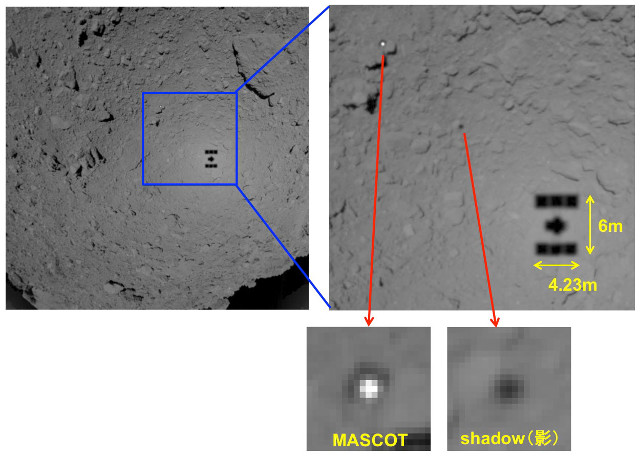

(左)10月3日10時59分40秒に「はやぶさ2」の光学航法広角カメラ(ONC-W1)で撮影された「MASCOT」と「はやぶさ2」の影。(右)拡大した画像。左上の明るい点が「MASCOT」で、中央付近の黒い点はその影。右下には「はやぶさ2」の影が映っている(提供:JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研)

「MASCOT」に搭載されている磁力計「MASMAG」は分離前に電源が投入され、太陽風による弱い磁場と「はやぶさ2」の機体に由来する強い干渉磁場を検出した。「MASCOT」が分離されると干渉磁場が急激に小さくなる様子も確認されている。

分離された「MASCOT」は約20分後にリュウグウの表面に着地し、何度かバウンドして表面で静止したとみられる。「MASCOT」は機体の底面に分光顕微鏡があるため、顕微鏡でリュウグウ表面を調べるためには底面が下向きの姿勢になる必要がある。静止後の「MASCOT」はこの姿勢ではなかったため、一度自律制御で姿勢を変える動作が行われた。しかしそれでも底面が下向きにならなかったため、地上からのコマンド送信でもう一度姿勢を変え、観測可能な姿勢になった。

「MASCOT」は着陸当日にリュウグウの1昼夜にわたって観測を行った後、スイングアームを少しだけ動かしてわずかに移動し、同じ場所のステレオ画像を撮影することにも成功した。

リュウグウでの2日目にはホッピングを行って数メートル離れた場所に移動した。リュウグウの自転周期は7.6時間なので、「MASCOT」の電池はおよそ2昼夜分の持続時間があるが、2昼夜を過ぎた時点でまだ残量があったため、リュウグウでの3日目の昼にはさらに大きくホップして移動した。

結果として、「MASCOT」はリュウグウ上で昼を3回、夜を2回過ごし、3回目の夜を迎えて「はやぶさ2」との通信ができない領域に入った10月4日04時04分に運用を終了した。「MASCOT」で得られた画像や観測データは「はやぶさ2」のデータレコーダーに記録されており、これから数日かけて地上で受信され、数か月にわたって分析が行われる見込みだ。

「「MASCOT」で得られた貴重なデータの評価がまさに始まったところです。この観測データを通じて、私たちは太陽系の過去について多くのことを知り、リュウグウのような地球接近小惑星の重要性を理解するでしょう。「はやぶさ2」は「MASCOT」の成功にとってきわめて重要な役割を果たしました。「はやぶさ2」の綿密な計画と精密な制御のおかげで、「MASCOT」との通信も最適な状況で行えました」(DLR「MASCOT」プロジェクトマネージャー Tra-Mi Hoさん)。

(文:中野太郎)

〈参照〉

- JAXA:

- DLR:

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/25 探査機「はやぶさ2」、来年7月5日に小惑星トリフネをフライバイ

- 2025/09/19 リュウグウの母天体は、10億年以上氷を保持していた

- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現

- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功

- 2025/07/16 リュウグウのサンプルから発見された予想外の鉱物「ジャーフィシャー鉱」

- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測

- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見

- 2024/09/25 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星に「トリフネ」と命名

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/10/03 リュウグウの見え方が宇宙と実験室で違う理由

- 2023/09/21 リュウグウ試料から始原的な塩と有機硫黄分子群を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)