アルマが描き出した大質量星団の複雑な誕生現場

【2015年4月2日 アルマ望遠鏡】

星の質量は太陽の10分の1以下から100倍以上とさまざまで、多様な星々がどのようにして生まれるのか、質量の違いの原因は何かは、まだ解明されていない。特に、進化が速く数も少ない大質量星(太陽の10倍程度以上の質量をもつ星)の形成は謎に包まれている。大質量星形成領域は最も近いオリオン座大星雲でも地球から約1500光年と遠く、また大質量星は原始星が混み合った中で集団で生まれると考えられており、誕生のようすを詳しく調べるには高解像度での観測が必要となる。

茨城大学の樋口あやさんらの研究チームは、さそり座の方向9500光年彼方にあるひじょうに明るい赤外線源「IRAS 16547-4247」をアルマ望遠鏡で観測した。これまでこの領域では、若い星から噴出する一対のガス流、さらに中央に位置する明るい天体以外に複数の電波源が見つかっていた。

IRAS 16547-4247が放つ光は太陽のおよそ6万倍で、太陽質量の1300倍ものガス雲に埋もれている。「多くの研究者は、ここでいくつもの大質量星が生まれているのだろうと想像していました。しかし観測的にそれを確かめ、大質量原始星の周りにあるガスの運動を明らかにすることは、これまでの望遠鏡の解像度では不可能でした」(樋口さん)。

IRAS 16547-4247の周囲にあるガスの分布を表した想像図。中心部から上下と左右にガス流が噴き出し、周囲のガスが押しのけられて風船のような構造が作られている。過去の観測で見つかった細長いガス流も描かれている(提供:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO、以下同)

研究ではガスの構造と動きを明らかにするために、塵と一酸化炭素、メタノールの分子が放つ電波を観測した。塵の観測からは、この領域の中心部に、それぞれ太陽の10倍から20倍程度の質量をもつ高密度でコンパクトなガス雲が存在することがわかった。生まれつつある巨大な星を繭のように取り囲むガス雲と考えられている。

一酸化炭素分子の観測からは、これまでの観測で南北方向にぼんやりと広がって見えていたガス流が、南北と東西に伸びる2組のガス流であることが明らかになった。1つの原始星からは一対のガス流しか生じないと考えられることから、この領域で確かに原始星が複数同時に形成されていることがわかった。

さらに、IRAS 16547-4247におけるメタノール分子の分布も描き出された。通常、塵の表面で形成されるメタノール分子は、何らかの原因で温度が上昇すると表面から放出されて気体となり、電波を発するようになる。メタノール分子の砂時計型の分布は一酸化炭素で見えているガス流の縁と一致していることから、原始星から噴き出すガスが周囲のガスとぶつかることで温度が上昇して気体になったものと考えられる。

こうした砂時計構造は、小質量原始星の周りではよく見つかるのだが、大質量星形成領域では今回が初めてだ。一酸化炭素で見えているガス流の先に以前発見されたメーザー(位相のそろったひじょうに強力な電波が放射される現象)が位置することから、このメーザーは高速ガス流が周囲のガスに衝突したエネルギーで輝いていることが示唆される。

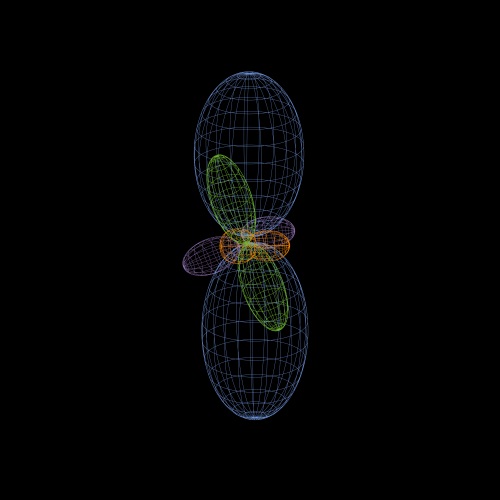

ガスの分布をメッシュで表現した画像。中心にあるオレンジ色のピーナツ型の構造が、アルマの観測で見つかった高密度ガス雲。上下にのびる青色の大きなラグビーボール状の構造が過去の観測で見つかった大きなガス流、黄緑色と紫色の構造がアルマ望遠鏡による観測で発見されたガス流

〈参照〉

- アルマ望遠鏡: アルマ望遠鏡が描き出した大質量星団の複雑な誕生現場

- The Astrophysical Journal Letters: IRAS16547-4247: A New Candidate of a Protocluster Unveiled with ALMA 論文

〈関連リンク〉

- アルマ望遠鏡: http://alma.mtk.nao.ac.jp/

〈関連ニュース〉

- 2014/03/31 - 大質量星が星団の力学的進化に与える影響

- 2014/03/26 - 大質量星誕生につながる電波源の固有運動を測定

- 2014/03/04 - 生まれたての大質量星の周りに水蒸気のガス円盤

- 2010/09/15 - 太陽くらいの星と大質量星の形成過程は同じ?

- 2010/02/17 - 若い大質量星が生み出した、宇宙に浮かぶ砂時計

- 2009/11/19 - 大質量星を取り巻く円盤の直接撮像に成功

- 2004/05/24 - 若い大質量星を取り巻く、最大の降着円盤が発見された

関連記事

- 2025/11/21 132億年前の銀河で「超高温の星工場」を発見

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/07/08 銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/03/06 謎の天体で作られる銀河の雪

- 2024/12/10 楕円銀河の構造が作られる現場をサブミリ波でとらえた

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2023/11/22 アルマ望遠鏡が5ミリ秒角の最高解像度を達成

- 2023/11/09 銀河中心のガスは巨大ブラックホールにほぼ飲み込まれない

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/09/08 ダークマターの小さな「むら」をアルマ望遠鏡で初検出

- 2023/08/21 生命誕生などに迫る窓、アルマ望遠鏡の新受信機が試験に成功

- 2023/08/08 三つ子の赤ちゃん星にガスを届ける渦状腕

- 2022/11/01 電波望遠鏡の部品を3Dプリンターで作成

- 2022/08/10 アルマ望遠鏡、ガンマ線バーストの残光をミリ波で初観測

- 2021/11/19 124億年前の星形成銀河でフッ素を検出

- 2021/09/30 アルマ望遠鏡が初期観測から10年

- 2021/09/28 史上最古の「塵に埋もれた銀河」を131億年前の宇宙で発見

- 2021/09/10 アルマ望遠鏡バンド1受信機がファーストライト

- 2021/08/31 アルマ望遠鏡10周年、アンテナ命名キャンペーン実施中

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)