中性子星が飲み込むガスと回転スピードの間に見つかった未知の関係性

【2025年11月10日 愛媛大学】

中性子星やブラックホールの近傍では、強い重力によって周囲のガスが引き寄せられ天体へと落ちていく。このガスの降着過程で放射される電磁波の明るさ(強さ)には限界があると考えられてきたが、近年では限界を超えた明るさで輝く天体が多数見つかっている。しかし、この限界を超えた「超臨界降着」を可能にするメカニズムはよくわかっていない。

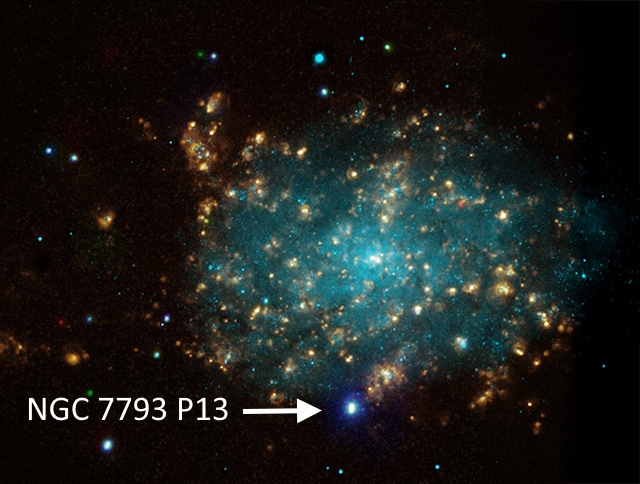

この謎に迫るため、愛媛大学の善本真梨那さんたちの研究チームは、ちょうこくしつ座の方向約1000万光年の距離にある渦巻銀河NGC 7793に存在する中性子星「NGC 7793 P13」(以降、P13)に着目した。P13はブラックホールに匹敵する極めて強い重力と地上で最も強い永久磁石の約1億倍にあたる並外れた強力な磁場を持ち、“宇宙最強の磁石”と呼ばれている。

銀河NGC 7793と中性子星NGC 7793 P13。X線、可視光線、Hα線のデータを重ね合わせた擬似カラー画像(提供:(X線)NASA/CXC/Univ of Strasbourg/M.Pakull et al、(可視光線)ESO/VLT/Univ of Strasbourg/M.Pakull et al、(Hα線)NOAO/AURA/NSF/CTIO 1.5m(出典ページ))

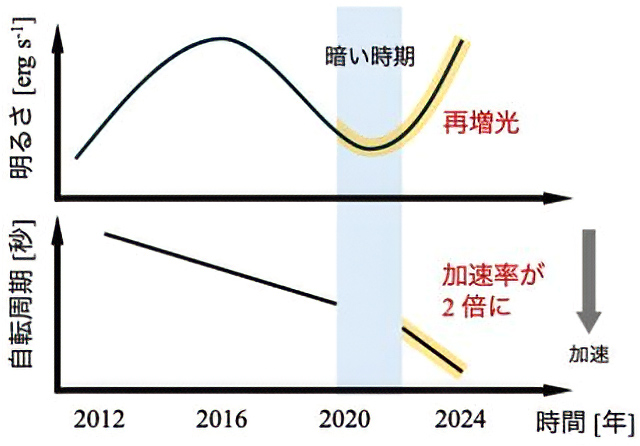

先行研究から、P13は0.4秒という非常に短い周期で高速自転していること、その自転速度が年々加速していることがわかっている。また、その極端な明るさから超臨界降着が起こっていると考えられ、過去約10年で100倍以上も明るくなっている。

中性子星の「明るさ」と「自転の速まり方(加速率)」が相関する中性子星はいくつか見つかっているものの、超臨界降着するという特殊な中性子星については、関係性は不明瞭だ。とくにP13は、100倍以上の明るさ変化にもかかわらず自転スピードの加速率は一定であり、相関の見られない天体として知られていた。

善本さんたちはヨーロッパ宇宙機関のX線天文衛星「XMMニュートン」などが観測したデータを用いて、2011年から2024年までの13年にわたるP13の「X線の明るさ」と「自転スピード」の変動を調べた。すると、2022年以降に明るくなっていく際に、自転スピードの加速率が従来の2倍になっていることが明らかになった。2020年の暗い時期の前後に、ガス降着に変化があったことを強く示唆する結果である。

NGC 7793 P13の明るさと自転周期の時間変化。自転周期が短くなる=自転スピードが速くなっている。グラフの傾きが自転スピードの加速率に対応する(提供:愛媛大学リリース、以下同)

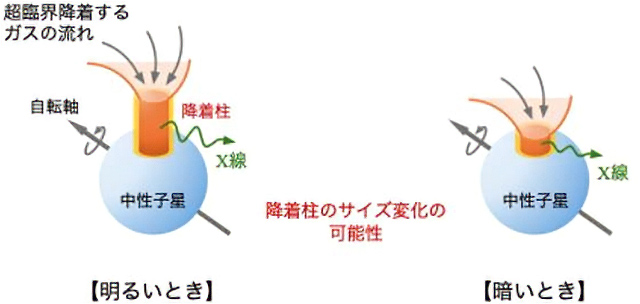

さらに善本さんたちはP13が自転に伴って規則正しく放つ電波パルスを解析し、中性子星の磁極に沿って形成されるガスの柱「降着柱」の高さが、約10年の明るさの変動に合わせて刻々と変化していたことも突き止めた。

明るさの変化に伴う、降着柱の形の変化

今回の研究により、超臨界降着に関わる「X線の明るさ」と「自転スピードの加速率」の新しい関係性と、ガスの降着によって光る「降着柱の形の時間変化」が明らかになった。これらの成果は、超臨界降着のメカニズムの理解につながるものと期待される。研究チームでは今後も継続してP13をモニタリング観測し、より長期的な傾向を調べるとともに、コンピューターシミュレーションを用いて理論モデルの構築も目指している。

〈参照〉

- 愛媛大学:宇宙最強の磁石 “中性子星” がのみこむ多量のガスと回転スピードの未知なる関係を発見

- The Astrophysical Journal Leters:Monitoring of the Spectral and Timing Properties of the Ultraluminous X-Ray Pulsar NGC 7793 P13 論文

〈関連リンク〉

- NuSTAR:

- Chandra X-ray Observatory:

- XMM-Newton

- NICER

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:NGC 7793

関連記事

- 2025/07/03 中性子星表面の核融合による特大爆発「スーパーバースト」

- 2025/06/03 超小型衛星「ニンジャサット」、史上6例目の珍しい中性子星を観測

- 2024/02/26 中性子星合体によるショートガンマ線バーストの駆動機構を解明

- 2024/02/21 高速電波バーストの謎に迫るマグネターの双子グリッチ

- 2023/10/17 中性子星で起こる、地球の地震とそっくりの余震

- 2023/07/14 中性子星合体から1秒間の変化を高精度シミュレーション

- 2023/07/05 「宇宙の灯台」を乱す低周波重力波の証拠

- 2022/12/15 常識をくつがえすハイブリッド型のガンマ線バースト

- 2022/12/08 波長10光年の重力波検出目指し、パルサーを超精密観測

- 2022/11/29 マグネターの超強磁場、X線偏光で初めて観測的に確認

- 2022/11/02 中性子星の合体でレアアースが作られていた

- 2022/10/19 中性子星の合体で放出された、ほぼ光速のジェット

- 2022/08/01 一見孤立したガンマ線バースト、実は遠方銀河の中にいた

- 2022/06/14 超新星爆発せずに生まれたミリ秒パルサー、過剰ガンマ線の起源か

- 2021/12/10 X線偏光観測衛星「IXPE」、打ち上げ成功

- 2021/12/02 ブラックホールから生じる「ねじれた」ガンマ線

- 2021/07/05 中性子星とブラックホールの合体に伴う重力波を初観測

- 2021/05/19 せいめい望遠鏡の新システム「TriCCS」が本格稼働

- 2021/05/18 中性子星内部の状態を実験室で再現、硬さを測定

- 2021/04/16 かにパルサーの巨大電波パルスとともにX線も増光

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)