小さな銀河から吹き出す7つの巨大バブル

【2025年7月30日 東京大学 大学院総合文化研究科・教養学部】

銀河の中ではガスを材料として恒星が作られる。そのような星のうち、太陽の25~100倍の質量をもつ大質量星は、わずか300万~500万年と非常に短い一生の最期に超新星爆発を起こし、様々な元素を含むガスを周囲の宇宙空間へとまき散らす。このガスが次の星の材料となり、星形成のサイクルが回っていく。

ただし、天の川銀河の1万分の1しか質量を持たないような矮小銀河の場合、超新星爆発で放出される高速ガスを引き止めるだけの重力がないため、放出されたガスは銀河風によって宇宙空間へと吹き飛ばされてしまう(超新星フィードバック)。この銀河風のガスは極めて淡く広がっていて、ガスの光はとても暗いため、直接撮像は非常に難しい。

インド・天文天体物理大学連合センターのEdmund Christian Herenzさん、東京大学の日下部晴香さん(研究当時は国立天文台)たちの研究チームは、ヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡VLTを用いて、ろくぶんぎ座の方向約1億7000万光年の距離に位置する銀河「J1044+0353」を観測した。この天体は激しい星形成が進んでいる非常に若い矮小銀河であり、天の川銀河と比べると、直径は約20分の1の5000光年、質量は2万分の1しかない。

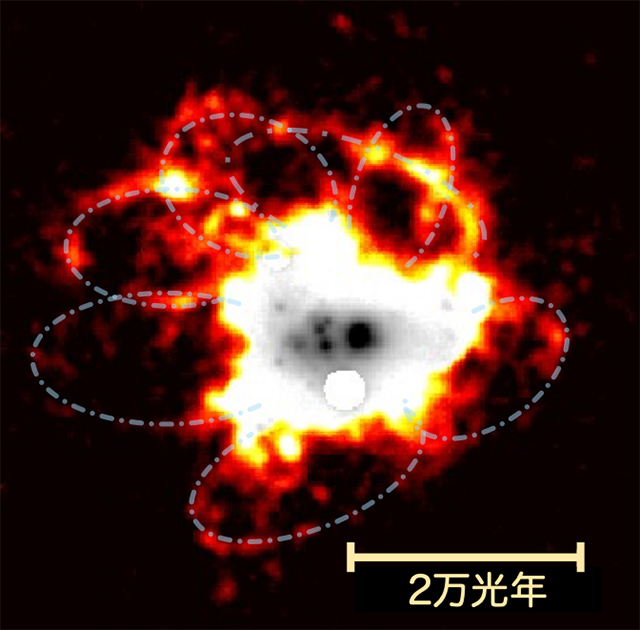

観測の結果、J1044+0353の周囲に立派な銀河風が見つかり、銀河の周囲に広がる7つもの巨大なバブル(泡構造)も発見された。それぞれのバブルの直径は2万3000光年に及んでいて、すでに破裂したように見えるものも、くっきりとした形を保っているものもあった。

J1044+0353から吹き出すバブル構造。点線で示されたループがバブルの外殻にあたる。画像中央の黒い部分に銀河本体がある(提供:E. C. Herenz)

直径2万光年以上にも達するJ1044+0353のバブルのサイズは、これまでに矮小銀河の周りで見つかっていたバブルの2~3倍もある。J1044+0353のバブルは過去約2000万年間に5万回以上発生した超新星爆発によって吹き出されたものと考えられているが、複数の超新星爆発によるバブル形成に関する従来の理論モデルでは、今回観測されたような大きな構造は再現できない。

J1044+0353が特別な存在なのか、それとも同じような巨大バブルを吹き出す矮小銀河が他にも多数存在するのかは、今後の研究の進展で明らかになるだろう。また、J1044+0353のような激しく星を形成する矮小銀河は初期宇宙では一般的な存在だったことから、初期宇宙における銀河の形成と進化の理解も進むことが期待される。

〈参照〉

- 東京大学 大学院総合文化研究科・教養学部:小さな銀河から吹き出す巨大バブルの発見 ──形成初期の銀河における超新星フィードバックの解明に向けて──

- IUCAA:A Small Galaxy Blows Large Bubbles

- PASJ:The extreme starburst J1044+0353 blows kiloparsec-scale bubbles 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/01/20 銀河衝突の痕跡か、天の川銀河の衛星銀河の外に広がる星々

- 2025/12/18 地球誕生の鍵は超新星爆発に由来する「宇宙線浴」

- 2025/12/10 塩素やカリウムは活動的な大質量星の内部で作られた

- 2025/10/14 重力レンズ像の「くびれ」から見つかった、謎のダーク天体

- 2025/09/05 超新星残骸から「星の死に際の瞬間」の情報が得られた

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/07/09 8か月かかる銀河の精密シミュレーションをAIで2か月に短縮

- 2025/04/15 ニュートリノ集団振動を考慮した3次元超新星爆発シミュレーションを実現

- 2024/07/04 天の川銀河の衛星銀河は理論予測の倍以上存在か

- 2023/12/08 天の川銀河中心の100億歳の星は別の銀河からやってきたか

- 2023/10/26 AIが高速で描く超新星爆発の広がり

- 2023/06/26 生まれたての太陽系を超新星爆発から守った盾

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

- 2021/12/16 光度変化が特異なIa型超新星は、特異な進化過程を経て爆発した

- 2021/07/20 超大質量ブラックホールに給仕する超新星爆発

- 2021/06/15 131億年前の銀河に吹く超大質量ブラックホールの嵐

- 2021/04/27 カシオペヤ座Aの超新星爆発はニュートリノがブーストしていた

- 2021/02/12 ベテルギウスの爆発は10万年以上先になりそう

- 2020/02/20 矮小銀河のストロンチウムは4種の天体現象で作られる

- 2019/06/17 予想外に軽かった銀河中心ブラックホール

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)