「はやぶさ2」帰還時の軌道を音で決定

【2022年3月25日 高知工科大学】

探査機「はやぶさ2」は2020年12月6日に、小惑星リュウグウのサンプルを格納したカプセルを地球に送り届けた。この際、カプセル着陸地点となったオーストラリアでは正確な着地点を突き止めるために、カプセルが発するビーコン電波の測定や光学観測が実施されていた。

同時にこれは、人工天体の大気圏突入を様々な手法で分析することで新たな知見を得る機会でもあった。

高知工科大学の西川泰弘さんたちの研究チームは、カプセルが突入するときの「音」に着目した。高速で大気圏に突入したカプセルからは衝撃波が生じ、音速で広がっていく。そこで、長距離を伝わるインフラサウンド(人間には聞こえないほど周波数が低い音)をとらえるセンサー28台などを、予想経路に沿って地面に配置し、この衝撃波をとらえようと試みた。

現地に設置された小型インフラサウンドセンサー(提供:高知工科大学リリース、以下同)

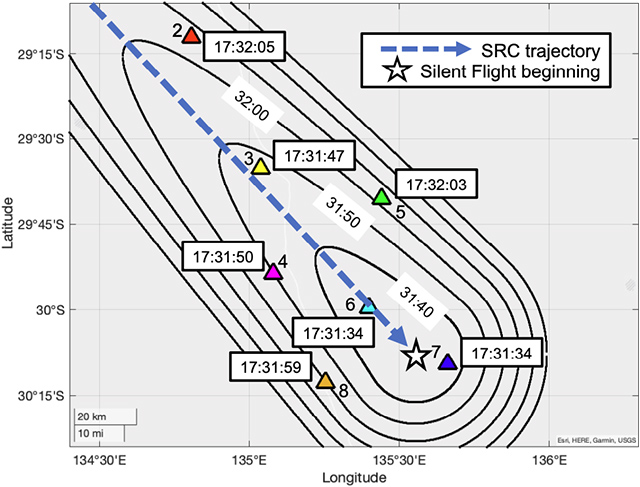

研究チームが開発したインフラサウンドセンサーは従来よりも小型で、移動や設置が簡単であるため、観測したい場所を選んで観測することが可能だ。西川さんたちは4台ずつ7つの地点に配置されたセンサーを用いて、カプセルの軌道を高度角0.5度、方位角1度の精度で決定することに成功した。

これにより、ビーコンの受信やカメラによる光学観測に次ぐ、新たな軌道決定手法が確立した。インフラサウンドの観測は、対象のビーコンが故障したり、そもそもついてなかったりする場合でも、また悪天候でカメラが使えない場合でも活躍が期待できる。

衝撃波の広がり方(黒の実線)と帰還カプセルの軌道(青い点線)。▲は観測地点

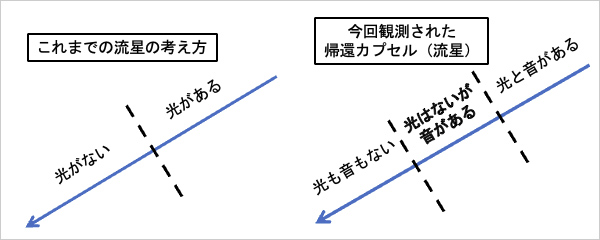

カプセルを音でたどった場合と光でたどった場合では、ほぼ同じ軌跡を描いたものの、音を出す時間の方が約1秒、距離にして10km程度長かったことが判明した。つまり、カプセルが光ってはいないが音(インフラサウンド)を出している区間があったことになる。「聞く」という新たな観測手段を得たことで、流星などの飛行物体が超音速で大気中を通過したときのエネルギー放出や崩壊について、これまで以上に理解が深まりそうだ。

従来の流星観測と今回の帰還カプセルの観測の違い

〈参照〉

- 高知工科大学:西川 泰弘助教、山本 真行教授らが世界で初めて音(インフラサウンド)の観測から人工天体帰還カプセルの軌道を決定することに成功

- PASJ:Modeling of 3D trajectory of Hayabusa2 re-entry based on acoustic observations 論文

〈関連リンク〉

- 「はやぶさ2」:

- 星ナビ.com

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:

関連記事

- 2024/09/25 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星に「トリフネ」と命名

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/09/21 リュウグウ試料から始原的な塩と有機硫黄分子群を発見

- 2023/08/29 「はやぶさ2」の旅路から得られた、惑星間塵の分布情報

- 2023/08/10 公式ブログ:数学クラウドアプリで軌道の形を描こう

- 2023/07/26 「はやぶさ2」が次に目指す小惑星、イトカワと類似

- 2023/07/19 リュウグウの炭酸塩に、母天体が独特な環境で進化した形跡

- 2023/04/13 「はやぶさ2♯」探査目標の小惑星による恒星食、1地点で減光を観測

- 2023/02/27 リュウグウ試料から2万種の有機分子、固体有機物を検出

- 2023/01/06 「はやぶさ2」拡張ミッション応援!目標の小惑星による恒星食を観測

- 2022/12/23 リュウグウ粒子は微小隕石の衝突で融けていた

- 2022/12/12 【星ナビ取材】ガンマ線でリュウグウの謎に挑む研究の最前線

- 2022/10/25 リュウグウ粒子からガス成分を検出

- 2022/09/27 リュウグウ粒子から炭酸・塩が溶け込んだ水を発見

- 2022/08/22 リュウグウ粒子が示唆する有機物の「ゆりかご」

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)