赤色超巨星の表面温度を正確かつ手軽に測定する新手法

【2021年3月4日 東京大学大学院理学系研究科・理学部】

質量が太陽の9倍以上ある恒星は進化の最終段階で赤色超巨星となり、その後に超新星爆発を起こして一生を華々しく終える。超新星爆発では宇宙空間にエネルギーやガスがばらまかれ、これは恒星の周辺だけでなく銀河全体の進化を考える上でも非常に重要なプロセスだ。

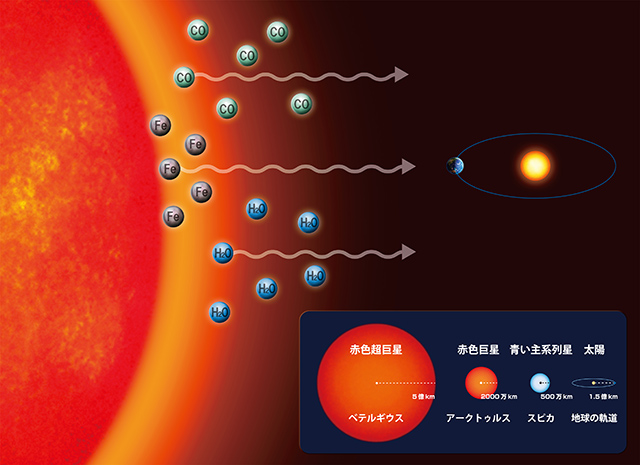

赤色超巨星が元々どのような恒星で、どのタイミングで超新星爆発を起こすかを理解する上で鍵を握るのは表面温度だが、温度を正確に計測するのは難しい。大気中の原子や分子はそれぞれに対応した波長の光を吸収するが、大気の構造が複雑になると吸収パターンが変化してしまう。従来は赤色超巨星の光を観測したうえで、星の構造に関する理論を考慮して吸収の影響を補正してきたが、その誤差を十分に取り除くことはできていなかった。

この課題に取り組むため、東京大学の谷口大輔さんたちの研究チームは、近赤外線のYJバンド(0.97~1.32μm)のスペクトルに見られる鉄原子の吸収線に着目した。鉄原子は大気の表面近くにあり、YJバンドは上層大気で吸収されにくいことから、表面温度を反映しているものと考えられる。

赤色超巨星の上層大気の構造に依存する吸収線のイメージ図。鉄原子吸収線は主に恒星の表面付近で形成されるのに対し、H2OやCO等の分子吸収線は薄く広がった上層大気の中で主に形成される。挿入図は異なる種類の恒星の大きさ比較(提供:東京大学、以下同)

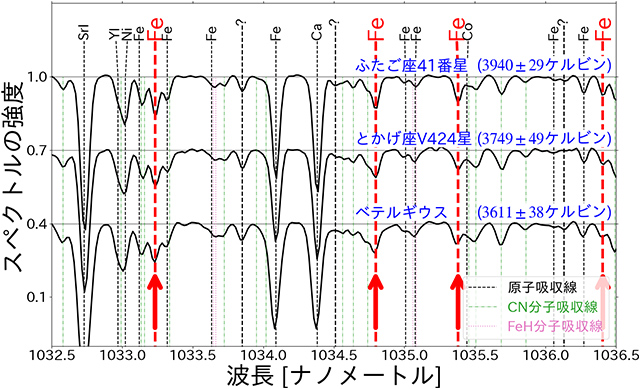

谷口さんたちは、東京大学と京都産業大学神山天文台が開発した赤外線高分散分光器「WINERED」の精度の高さを活かし、YJバンドの高品質なスペクトルを取得して、波長が重ならないよう52本の鉄原子吸収線を選び出した。次に、温度が正確に決定されている9個の赤色巨星についてこれらの鉄原子吸収線を調べたところ、表面温度に応じて、異なる波長における鉄原子吸収線の強さの割合が変化することがわかった。つまり、52本の鉄原子吸収線から特定の2本を選ぶと、その比率が温度によって変わるということだ。研究チームでは11ペアの鉄原子吸収線を比べ、正確な温度を決定するための関係式を編み出した。

赤色超巨星は赤色巨星の100倍程度明るいが、鉄原子による吸収の割合には影響しないため、赤色巨星で得られた関係式は赤色超巨星にも適用できるという。この手法により10個の赤色超巨星の温度を決定したところ、たとえばオリオン座の赤色超巨星ベテルギウスの表面温度が3611K(3338℃)とわかった。この温度は、統計誤差が30~70K程度と十分に精度が高く、系統誤差も小さいと期待される。また、今回の研究で得られた赤色超巨星の表面温度と、ヨーロッパ宇宙機関の位置天文衛星「ガイア」のデータをもとにして求めた星の明るさとの関係は、大質量星進化の理論モデルの予想ともよく一致している。

観測で得られた赤色超巨星のスペクトルの例。WINEREDによる品質の高いスペクトルのおかげで、数多くの吸収線の同定に成功している。赤矢印で示した4本の鉄原子吸収線が今回の研究で深さを測定したもの

今回の研究により、様々な場所にある赤色超巨星の温度と明るさを簡単かつ正確に知ることが可能となった。恒星の温度と光度の関係を示したヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図)上に、今後多種多様な赤色超巨星が描かれれば、大質量星がどのように赤色超巨星へ進化し最期を迎えるのかに関わる理論モデルの検証が前進すると期待される。

〈参照〉

- 東京大学大学院理学系研究科・理学部:太った星の体温測定 - 爆発前の超巨大星の表面温度を正確に測定することに成功

- MNRAS:Effective temperatures of red supergiants estimated from line-depth ratios of iron lines in the YJ bands, 0.97-1.32μm 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/27 爆発直前に「骨」までむき出しになった超新星

- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能

- 2025/04/17 大質量星の動きが示唆する小マゼラン雲の破壊過程

- 2025/02/21 世界最高感度でダークマターの寿命の下限を推定

- 2023/06/22 重い星は軽い種からできる

- 2023/06/01 大きな赤ちゃん星の温かさが届く範囲は10光年程度

- 2023/03/06 超新星の電波再増光が示す連星進化の道筋

- 2023/03/02 星を大きく育てる、円盤の渦巻き

- 2023/01/30 磁場が支えていた大質量星への物質供給

- 2023/01/10 星の周りで有機物に取り込まれる窒素と重水素

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

- 2022/08/23 「最も重い星」、実は少し軽かった

- 2022/06/24 巨大な赤ちゃん星を囲む円盤にかき乱された跡

- 2022/06/13 星団から弾かれた星が星雲を広げる

- 2022/03/08 ガスが集まって大質量星になるまでの過程

- 2022/01/12 超新星爆発直前の星に起こった変化を初めて検出

- 2021/06/02 天の川銀河の元素組成を調べる鍵、近赤外線における吸収線を多数同定

- 2021/03/11 ベテルギウスと比べても桁違い、おおいぬ座VY星の質量放出

- 2020/12/09 100億年前の光から鉄とマグネシウムの存在量を推定

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)