宇宙に塵を供給する、終末期の大質量連星

【2020年9月23日 すばる望遠鏡】

活発な塵の放出が見つかったのは、天の川銀河の中心に近いいて座の方向約1万1000光年の距離にある連星系「ウォルフ・ライエ112(WR 112)」である。主星は太陽の数十倍の質量を持ち、恒星としての寿命が近づいてさかんに質量を放出し外層をほとんど失った「ウォルフ・ライエ星」という種類の天体だ。また伴星は、直接分離して観測はできないものの、質量が大きく恒星風を放出していると考えられている。

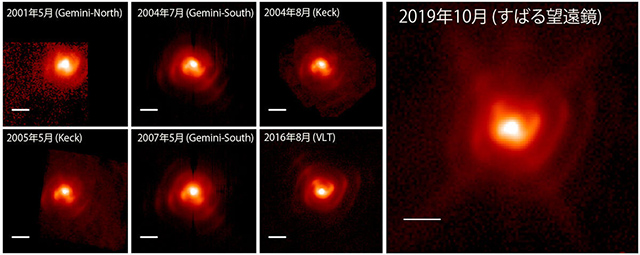

WR 112は、すばる望遠鏡をはじめとする世界各地の口径8~10m級の望遠鏡によって、2001年から約20年にわたって中間赤外線による観測が続けられてきた。その成果として、WR 112がまさに塵を生み出して拡散している様子がとらえられたことが、JAXA宇宙科学研究所研究員のRyan Lauさんたちの研究チームによって発表された。

ジェミニ北望遠鏡、ジェミニ南望遠鏡、ケック天文台、ヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡VLT、すばる望遠鏡によって、2001年から2019年にかけてとらえられたWR 112の中間赤外線画像。各図中の白線は6800天文単位(約1兆km)の距離に相当(提供:Lau et al.、以下同)

水素を主体とした外層を失ってしまったウォルフ・ライエ星は、恒星内部の核融合で生成された炭素を含む塵を表面から流出させていると考えられる。一方で、同時に放たれる強烈な輝きと恒星風は塵を蒸発させてしまうので、単体ではあまり塵の粒子を生産できないとも考えられてきた。

このウォルフ・ライエ星が連星系になると興味深いことが起こる。「2つの大質量星の恒星風がぶつかる時、衝撃波によって加熱されたガスからX線が放たれるようになると同時に、片方の星からの恒星風が40%もの炭素を含むようになる結果、大量の炭素を含むエアロゾル粒子が作られます」(カナダ・モントリオール大学 Anthony Moffatさん)。

このような塵形成は、他のウォルフ・ライエ連星系でも見られる。たとえば、いて座のWR 104には、220日の周期で回転する連星系の運動を反映した風車のような構造があることが知られていた(参照:「発見された特異変光星はウォルフ・ライエ星」 )。

当初、WR 112連星系の公転面は、WR 104と同様に地球から見て正面を向いているのだと解釈されていた。ところが、WR 112を取り巻く塵の構造は風車より複雑で、公転周期220日のWR 104 と違いほとんど動きが見られなかった。

「私たちは、2017年にWR 112の観測結果を発表しており、その際に観測された塵の雲は動いては見えないと思っていました。すばる望遠鏡で取得されたWR 112の画像に映った塵の雲は、我々が2016年にVLTで取得したものから明らかに動いていたのです。画像を何度も見比べているうちに、ようやく渦巻きが我々に向かってきているのだと気がついたのです」(Lauさん)。

Lauさんたちは、WR 112の軌道面が地球から見て真横を向いていて、その回転周期が20年であると考えた。その仮定にもとづいて作られたモデルは、実際に観測された画像とよく一致している。

塵の渦巻き状構造のモデル(左)と実際の観測データ(右)の比較。モデルは渦巻きの回転1周期分(モデルの図中のφの値で0から1まで)を示しており、観測に対応する時点で動きを止めている

見る角度によって渦巻きの見かけが変わる様子を示した動画。まず、正面から見た場合に渦巻きが1回転する様子を、次いで実際の観測の場合の傾斜角と回転角にあわせて1回転する様子を示す。渦巻きの動きは同じでも、見る角度が異なるだけで見かけが全く異なることがわかる

さらに研究チームは、この連星系がどれだけの塵を星間空間に供給しているのかを見積もり、1年に太陽質量の約30万分の1、つまりほぼ地球1個分の質量に相当する量であることを見出した。WR 112が極めて効率的な塵の生成現場であることを示す結果である。

この量は、20年という比較的長い連星周期を持つウォルフ・ライエ連星系にしては、これまでに例がないほど高いものだ。従来はこの規模の塵の形成を起こすのは、WR 104のように比較的短い軌道周期を持つウォルフ・ライエ連星系と考えられてきた。今回の結果は、効率的に塵を生み出すウォルフ・ライエ連星系にも多様性があることを示すものであり、現在の宇宙だけでなく遠方銀河または初期宇宙における塵の起源を考える上で、ウォルフ・ライエ連星系が重要な役割を持っている可能性を示唆している。

Lauさんによる解説動画(提供:国立天文台/JAXA 宇宙科学研究所)

〈参照〉

- すばる望遠鏡:終焉期の大質量連星系がつくり出す大量の塵~赤外線観測が描き出した渦巻状の放出流

- 国立天文台:赤外線観測が明らかにした、終末期の重い連星系から流れ出る塵の雲

- W. M. Keck Observatory:Unraveling a Spiral Stream of Dusty Embers from a Massive Binary Stellar Forge

- The Astrophysical Journal:Resolving Decades of Periodic Spirals from the Wolf-Rayet Dust Factory WR 112 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/01/13 ブラックホールを生み出す超新星爆発の現場をとらえた

- 2025/11/27 終末期の大質量連星「アペプ」に四重の塵のシェルを発見

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/27 爆発直前に「骨」までむき出しになった超新星

- 2025/08/26 赤色矮星2個と褐色矮星2個からなる四重連星系を発見

- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能

- 2025/04/17 大質量星の動きが示唆する小マゼラン雲の破壊過程

- 2023/07/20 132億年前の銀河の暗黒星雲と巨大空洞

- 2023/06/22 重い星は軽い種からできる

- 2023/06/01 大きな赤ちゃん星の温かさが届く範囲は10光年程度

- 2023/04/13 大きく脈動する星ほど多くのダストを生む

- 2023/03/06 超新星の電波再増光が示す連星進化の道筋

- 2023/03/02 星を大きく育てる、円盤の渦巻き

- 2023/01/30 磁場が支えていた大質量星への物質供給

- 2023/01/10 星の周りで有機物に取り込まれる窒素と重水素

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

- 2022/10/17 連星のダンスで生み出された17重のダストリング

- 2022/10/13 軌道周期が51分の激変星

- 2022/09/22 2022年10月 シリウスの伴星Bが最遠

- 2022/08/23 「最も重い星」、実は少し軽かった

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)