ブラックホールコロナの劇的変化

【2020年7月22日 NASA JPL】

ほぼ全ての銀河の中心には、太陽質量の数百万から数十億倍もの超大質量ブラックホールが存在している。その周りにはブラックホールへと落ち込む物質によって、ブラックホールを取り巻く降着円盤が形成されており、降着円盤のさらに外側には「ブラックホールコロナ」が存在する。円盤やコロナを構成する超高温のプラズマ粒子からは強いX線が放射されていて、そのX線をとらえることでブラックホールに関する情報が得られる。

チリ・ディエゴ・ポルタレス大学のClaudio Ricciさんたちの研究チームが2年前に、りゅう座の方向約3億光年の距離に位置する銀河「1ES 1927+654」のブラックホールコロナをX線で観測していたところ、X線の強度が40日ほどの間に急激に弱くなって元の1万分の1ほどまで暗くなる現象がとらえられた。さらにその約100日後、X線は暗くなる前の20倍も明るくなった。「普通こうした変化は降着円盤のあるブラックホールでは見られません。そのため、当初はデータのエラーだと思いました。これが事実だとわかったときは実にエキサイティングでしたが、前例がないのでどう解釈すればいいのか全くわかりませんでした」(Ricciさん)。

ブラックホールが物質を取り込む過程でコロナがX線で輝くので、1ES 1927+654からの輝きが消えたということは物質の供給が止まったことを意味する。Ricciさんたちはこの現象について、迷い込んだ星がブラックホールへ接近し過ぎて引き裂かれたことが原因だと推測している。星の残骸が高速で降着円盤に突入し、ガスを一時的に散らしたというわけだ。

実際、X線が消失する数か月前、可視光線の波長で円盤が著しく明るくなる様子を地上の天文台が観測していた。この増光は星の残骸が最初に円盤に衝突したことで引き起こされた可能性があり、研究チームの推測と合致する。

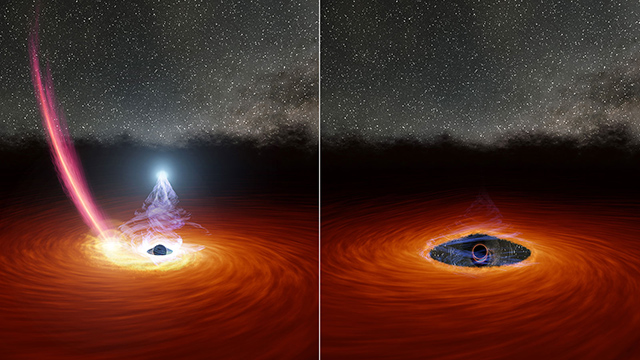

ブラックホールコロナが消える前後を描いたイラスト。(左)ブラックホールを取り囲む降着円盤に向かって、星の残骸が光の筋となって落ち込んでいる。青白い光を放つ球がブラックホールコロナ。(右)円盤のガスが散らされて物質の供給が途絶え、ブラックホールコロナが消えた様子(提供:NASA/JPL Caltech)

1ES 1927+654で起こった劇的な変化も異例だったが、それに対して徹底的な観測網が敷かれたことも特筆すべき点だ。まず、可視光線での増光が観測されたときに、Ricciさんたちは国際宇宙ステーションに設置されているX線望遠鏡「NICER」によるモニタリング観測を依頼した。NICERによる1ES 1927+654系の観測は15か月以上にわたって計265回実施されている。加えてNASAの天文衛星「ニール・ゲーレルス・スウィフト」と「NuSTAR」、ヨーロッパ宇宙機関のX線宇宙望遠鏡「XMMニュートン」もX線での追観測に加わり、スウィフトは紫外線での撮影も行った。特にコロナの輝きが消えた際、NICERとスウィフトが低エネルギーのX線を観測し続けたことで、現象の全容をつかむことに成功した。

観測結果の注目ポイントの一つは、減光のペースが一定ではなかったことである。NICERが検出した低エネルギーX線は日ごとに劇的に変わり、たった8時間で100倍もの範囲で明るさが変化したこともあった。他のブラックホールコロナでも極端なときに100倍明るくなったり暗くなったりすることはあるが、変化にははるかに長い時間がかかる。これほどまでに劇的な変化が数か月間も続いたのは異例だ。「データには謎が多いですが、新しいことを学ぼうとしていると考えるとワクワクします。星が迷い込んだことによる増光という仮説は妥当だと思うのですが、同時にこの現象の分析は当面続くだろうという予感もします」(米・マサチューセッツ工科大学 Erin Karaさん)。

今回観測されたような極端な変化は、天文学者たちが考えていたよりもブラックホールの降着円盤ではありふれた現象だという可能性もある。「このブラックホールが変化前の状態に戻るか、それとも根本的に変化してしまったのかを明らかにするため、今後も観測を続けます」(米・メリーランド大学カレッジパーク校/NASAゴダード宇宙飛行センター Michael Loewensteinさん)。

〈参照〉

- NASA JPL:Runaway Star Might Explain Black Hole's Disappearing Act

- The Astrophysical Journal Letters:The Destruction and Recreation of the X-Ray Corona in a Changing-look Active Galactic Nucleus 論文

〈関連リンク〉

- NICER:NASA / NASA Goddard Space Flight Center

- ニール・ゲーレルス・スウィフト:NASA / NASA Goddard Space Flight Center

- NuSTAR:NASA / Caltech

- XMMニュートン:ESA / NASA

関連記事

- 2025/11/19 ブラックホール「はくちょう座X-1」のプラズマの形がわかった

- 2025/08/19 新種の超新星残骸か、XRISMが明かしたW49Bの3次元構造

- 2025/08/14 ブラックホールX線連星のスペクトル変化をXRISMで観測

- 2025/06/24 潮汐破壊現象の偏光観測により、銀河中心の特異な構造を解明

- 2025/06/19 M87に2つめの超大質量ブラックホールは存在するか

- 2025/06/10 超大質量ブラックホールの宇宙最大級集団「宇宙のヒマラヤ」

- 2025/05/20 超大質量ブラックホールが撃ち出す超高速のガスの弾丸

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/04/16 ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明

- 2025/03/12 129億年前の超大質量ブラックホール付近に熱いガスを発見

- 2025/02/17 初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢

- 2025/01/28 M87ブラックホール周囲の降着円盤の乱流が明るさの変化に影響

- 2024/12/24 原始銀河団でブラックホール活動により一斉に活動を停止した銀河

- 2024/12/19 M87のジェットから強力なガンマ線フレアを検出

- 2024/11/01 天の川銀河中心の大質量ブラックホールの観測データを再解析

- 2024/09/06 宇宙の夜明けに踊るモンスターブラックホールの祖先

- 2024/09/05 ブラックホール周囲の降着円盤の乱流構造を超高解像度シミュレーションで解明

- 2024/08/02 X線偏光でとらえたブラックホール近傍の秒スケール変動

- 2024/06/24 「宇宙の夜明け」時代に見つかった双子の巨大ブラックホール

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)