冥王星の大気崩壊が急速に進行

【2020年6月18日 京都大学】

冥王星は、太陽系外縁部のカイパーベルトに存在する直径2400km程度の準惑星だ。太陽から約50億km、地球と太陽との距離のおよそ30倍も離れた軌道を公転している冥王星は、太陽系探査において長らく謎に包まれた未到のフロンティアだった。

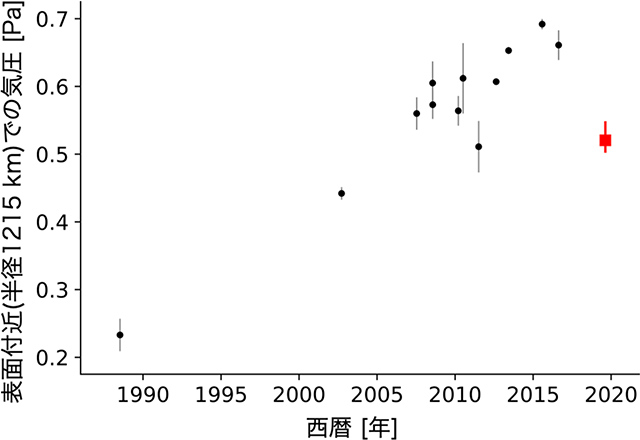

冥王星の大きな謎の一つとして大気が挙げられる。冥王星における大気の生成は、地表を覆う窒素を中心とした氷の昇華によるものと考えられている。冥王星の公転軌道は楕円の度合いが大きいため、太陽からの距離の変化が大きく、それにつれて表面の日射量が変わる。その結果、表面にある氷の昇華と凝結のバランスも大きく変わると考えられてきた。ところが、冥王星が1989年以降は太陽から遠ざかりつつあるにもかかわらず、その大気圧は1988年に大気が発見されて以降2016年まで単調に上昇し続けていた。

この謎の解明に大きく貢献したのが、2015年7月に史上初めて冥王星を訪れたNASAの探査機「ニューホライズンズ」だった。ニューホライズンズは、大気の供給源である窒素の氷が「スプートニク平原」に大量に貯留されていることを発見した。過去30年近く観測されてきた大気圧の上昇傾向は、この平原の日射量が増えてきたことで、表面の氷が昇華して大気に供給されたことが原因だと考えられるようになった。

冥王星。中央から下に伸びる白く滑らかな領域が「スプートニク平原」(提供:NASA/JHUAPL/SwRI)

ニューホライズンズの探査結果から、冥王星の大気が今後どのような運命をたどるのかについて様々な仮説が提唱されている。いくつかの理論モデルでは、2015年以降はスプートニク平原での日射量の減少に伴い、気圧の上昇が高まるかゆるやかに低下すると予測されていたが、はっきりとしたことはわかっていなかった。

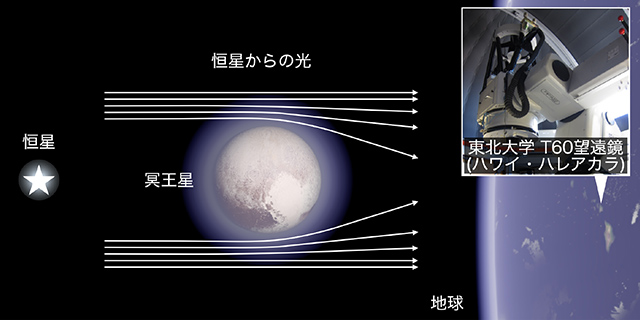

京都大学の有松亘さんたちの研究グループでは、2019年7月17日に起こった、冥王星によるいて座の恒星の掩蔽を観測し、冥王星の大気の様子を調べた。掩蔽される恒星の光は、冥王星本体に遮られる直前と直後に、大気による屈折の影響を受けて折れ曲がる。このとき、恒星の光は掩蔽の際に瞬間的に明滅することなくゆっくり増減するので、その増減のゆるやかさを計測すると大気圧を知ることができる。観測には、米・ハワイのハレアカラ山頂に設置されている惑星大気観測専用望遠鏡「東北大学 T60望遠鏡」が使用された。

掩蔽観測の概略図。冥王星の大気がレンズのような役割を果たして恒星の光が屈折し、冥王星の内側に回り込む(提供:有松亘/AONEKOYA、(枠内画像)東北大学)

観測から得られた恒星の光度変化を解析した結果、2019年の冥王星の表面付近の大気圧は、直前の観測結果である2016年と比較して約21%低下していることが明らかになった。冥王星の大気圧はニューホライズンズが最接近した2015~2016年ごろにピークを迎え、その後1年間あたりおよそ7%のペースで急速に低下していると考えられる。

過去の掩蔽観測(誤差棒つき黒丸)および今回(誤差棒つき赤四角)から判明した、冥王星の表面付近での大気圧の変化。大気が発見された1988年から2015~2016年にかけてはほぼ単調に上昇していたが、2019年の観測結果は2016年と比較しておよそ21%低下している(提供:Arimatsu et al. Astronomy & Astrophysics, 2020 を改変)

これまでの理論モデルでは、スプートニク平原における日射量の減少に伴う大気圧の低下ペースはせいぜい1年間あたり1%程度と予想されていた。今回の成果は、これまで知られてきた冥王星の大気の常識を覆すものだ。予想外のペースで大気の主成分である窒素ガスが表面に凝結し、大気の崩壊が進んでいる可能性が考えられるという。「冥王星が数年間で劇的に変化していることを示唆する結果です。太陽系の果てにありながら最も劇的な変動をとげる冥王星の描像と今後の運命を解明していきたいと考えています」(有松さん)。

〈参照〉

- 京都大学:冥王星の大気の崩壊が急速に進行している可能性を示唆 -星を隠す瞬間の観測によって初解明-

- Astronomy & Astrophysics:Evidence for a rapid decrease of Pluto’s atmospheric pressure revealed by a stellar occultation in 2019 論文

〈関連リンク〉

- 東北大学大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター

- New Horizons:

- 星ナビ.com:2020年6月号 有松さんの記事「またたく宇宙をつかまえる〈前編〉 360万円でEKBO発見」

関連記事

- 2025/02/26 金星大気を解析する新手法、エネルギー変換のメカニズムと効率を解明

- 2023/02/06 火星の砂嵐が大気を酸化させた可能性

- 2022/12/28 ヒヤデス星団で褐色矮星の姿がとらえられた

- 2022/12/27 木星の気温変化は季節と無関係だが規則的

- 2022/12/20 地球型惑星の大気は強い紫外線に負けない

- 2022/09/01 系外惑星の大気から二酸化炭素を検出

- 2022/04/27 恒星に隠された系外惑星の光から大気の特性を解明

- 2022/04/14 過去20年の海王星の温度に予想外の変化

- 2021/08/13 木星の「熱すぎる高層大気」の原因はオーロラだった

- 2021/06/23 地球の天気予報並みの高解像度で行う金星大気シミュレーション

- 2021/05/06 「ウルトラホットジュピター」でOH分子を発見

- 2020/12/28 氷天体の環境を左右するガスハイドレートの形成

- 2020/09/17 金星の大気にリン化水素を検出

- 2020/05/27 太古の火星は温暖化と寒冷化を繰り返していたかもしれない

- 2020/03/17 鉄の雨が降る惑星

- 2020/03/04 高緯度ほど不安定、金星大気の熱構造

- 2020/02/04 TRAPPIST-1の地球型惑星は一度大気を失い、回復した

- 2019/08/15 冥王星の14の地名を新たに承認、ローウェル領域、ライト山など

- 2019/07/02 太陽系外縁天体の衛星は巨大天体衝突で形成された可能性

- 2019/05/28 冥王星の内部海の鍵はメタンハイドレート

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)