彗星の色の変化を追いかける

【2020年2月13日 ヨーロッパ宇宙機関】

ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の彗星探査機「ロゼッタ」は、2014年からおよそ2年間にわたってチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(67P)を観測し、2016年9月に彗星に制御衝突してミッションを終了した。チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の大きさは約3kmほどしかないため、地上から彗星の核を観測することは難しく、長期的な変化を追い続けるのも難しいが、ロゼッタの膨大な観測データによって彗星の変化とその過程の理解が進んでいる。

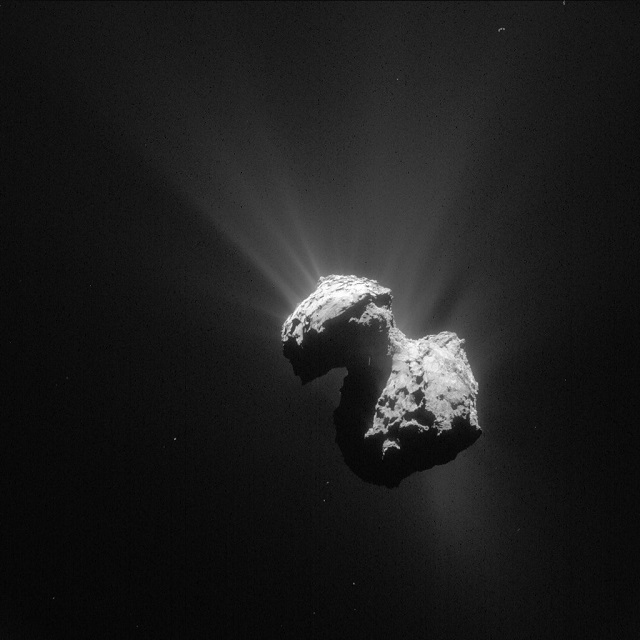

2015年7月7日に「ロゼッタ」が154km離れたところから撮影したチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(提供:ESA/Rosetta/NAVCAM)

ロゼッタに搭載されていた観測機器の一つ、可視赤外撮像分光計「VIRTIS」は、彗星の核表面の固体の性質や温度を調べるための機器だ。伊・宇宙物理国立研究所のGianrico FilacchioneさんたちVIRTISチームは2年間で得られた4000以上の観測データを分析し、彗星の変化を追いかけた。

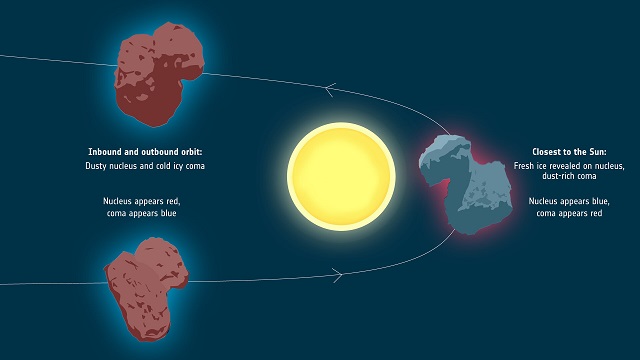

ロゼッタがチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到着した2014年8月には、彗星は太陽から5.4億km離れた遠い位置にあった。このとき彗星の表面はダストの層で覆われていたため、氷はほとんど見えず、VIRTISで観測すると彗星の表面は赤く見えていた。

その後、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星が太陽に近づくと、彗星の表面の色が青く変化している様子がVIRTISによって明らかとなった。太陽から約4.5億km離れた「雪線」を越えて彗星が内側に入ってくると、太陽の熱によって水の氷が昇華し気体となる。チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星でも地表下に隠れていた氷が昇華し、水の氷が存在することが確認された(参照:「チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星表面の氷は水と確認」)。これが彗星の表面の色の変化としてとらえられたのだ。

色の変化は彗星の表面だけではなく、彗星の周りでも起こっていた。彗星が太陽から遠く離れているときには、彗星の核の周囲に広がるコマにダストはほとんどなく、水の氷が含まれていたため、VIRTISでは青く見えていた。彗星が雪線を越えるとダスト中の水の氷は急速に昇華して失われ、ダストだけが残される。そのため、彗星が太陽に近づくにつれてVIRTISでは赤く見えるようになり。彗星が再び太陽から遠ざかっていくと、また核が赤く、コマが青くなっていった。

チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の色の変化を表したイラスト。太陽から遠いとき(左の2つ)は彗星の核が赤く周囲は青い。太陽に最接近したときには彗星の核が青く周囲は赤く見える(提供:ESA)

スペクトル分析によると、ダストの赤い色は炭素を含む有機分子に由来するものとみられているが、それが何であるかを知るためには彗星表面の物質を採ってこなければならない。それが可能になるまでは、VIRTISをはじめとする探査データを使用してチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を調べ続けていくことになる。「ロゼッタによる探査は終了しましたが、分析はまだまだ続きます。わくわくするような結果が、もっとたくさんあるはずです」(ESAロゼッタプロジェクト Matt Taylorさん)。

〈参照〉

- ESA:Rosetta and the chameleon comet

- Nature:An orbital water-ice cycle on comet 67P from colour changes 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/16 12月19日公開 映画『楓』と天文監修の舞台裏

- 2025/12/01 公式ブログ:【ステライメージ10】彗星の画像処理 – 徹底ガイド

- 2025/10/30 公式ブログ:彗星よ、止まれ!――メトカーフコンポジット奮闘記

- 2025/10/24 2025年11月 レモン彗星が4等前後

- 2025/10/15 【特集】レモン彗星(C/2025 A6)

- 2025/10/09 公式ブログ:レモン山天文台訪問記

- 2025/10/03 2025年10月 スワン彗星が6等前後

- 2025/09/24 2025年10月 レモン彗星が4等前後

- 2025/06/06 月・火星・隕石…大阪万博天文的見どころ(1):アメリカ・中国・日本・スイス編

- 2025/05/29 中国「天問2号」の打ち上げ成功、2つの小天体を探査

- 2025/03/05 日本天文学会春季年会 3月18日に水戸で「受賞者を囲む会」

- 2025/01/14 2025年1月 アトラス彗星が0等前後

- 2024/11/29 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2025」

- 2024/10/11 2024年10月 紫金山・アトラス彗星が4等前後

- 2024/10/04 10月11日にYouTubeライブ「ステラナビゲータで紫金山・アトラス彗星を100倍楽しむ!」

- 2024/09/30 公式ブログ:【ステラショット3】彗星を留めて撮影!「メトカーフガイド」新搭載

- 2024/09/20 2024年9月 紫金山・アトラス彗星が3等前後

- 2024/09/18 公式ブログ: 【思うがままにならない】○○だった彗星たち【それが魅力】

- 2024/09/18 【特集】紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)

- 2024/04/11 17日に「ステライメージで彗星画像処理」ライブ配信

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)