系外惑星観測衛星「ケオプス」打ち上げ

【2019年12月25日 ヨーロッパ宇宙機関】

日本時間12月18日17時54分20秒(中央ヨーロッパ時間9時54分20秒)、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の系外惑星観測衛星「ケオプス(Cheops)」が、仏領ギアナのギアナ宇宙センターから打ち上げられた。打ち上げからおよそ3時間後の日本時間20時43分(中央ヨーロッパ時間12時43分)に衛星からの信号が受信され、打ち上げの成功が確認された。

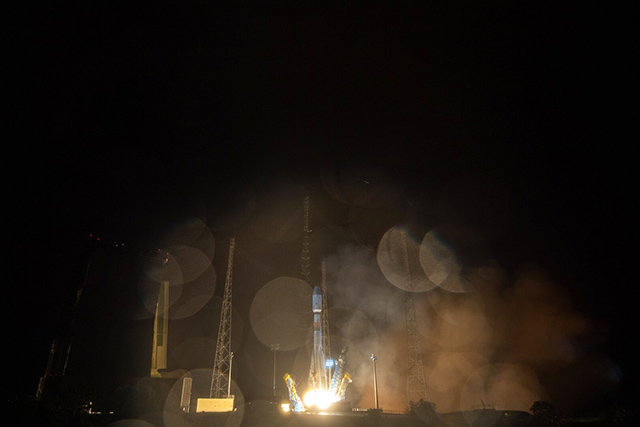

「ケオプス」の打ち上げ。ケオプスは古代エジプトの王クフのギリシャ名でもある(提供:ESA - S. Corvaja)

2019年のノーベル物理学賞の授賞テーマの一つでもある系外惑星の発見は、近年大きな発展を遂げてきた天文学の分野だ。普通の恒星の周りを回る系外惑星が1995年に初めて発見されてから現在までの約四半世紀の間に、系外惑星は4000個以上も発見されてきた。木星より大きなガス惑星や地球よりやや大きいサイズの岩石惑星、主星に非常に近いところを公転する高温の惑星、主星が連星系など、惑星やその主星の種類は多岐にわたっている。

ケオプスは系外惑星観測用の衛星だが、その主目的は新たな系外惑星の発見ではなく、すでに発見されている系外惑星のフォローアップだ。系外惑星が主星の前を通過する際に、主星の光が遮られて一時的に減光する様子を観測する「トランジット法」という手法により、ケオプスは高精度で惑星のサイズを測定する。

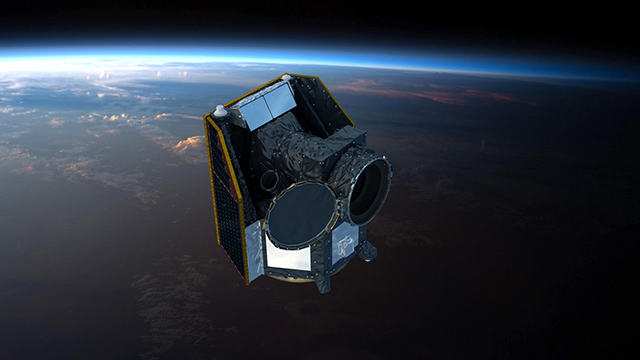

観測中のケオプスのイラスト(提供:ESA / ATG medialab)

その結果と、別の手法によって得られている惑星の質量の情報とを組み合わせると、惑星の密度がわかり、そこから系外惑星の内部構造や組成、ガス惑星か岩石惑星か、大気や海に覆われているか、などが判断できる。雲の存在やその組成なども明らかにできるかもしれない。

ケオプスの高い精度で、既知の惑星が恒星の手前を通過するタイミングのわずかな変動を測定することにより、未知の惑星を発見する可能性もある。一部の惑星については衛星や環の探査にも利用できるという。

「数千個の系外惑星が見つかっている現在、その研究は、惑星のサイズや性質を調べるといった特徴付けへと変わりつつあります。惑星がどんな物質からどのように形成されたのかを知ろうとしているのです。ケオプスによって、系外惑星の科学は新しいレベルへと移るでしょう」(ESA Günther Hasingerさん)。

関連記事

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)