2600個以上の惑星を見つけた「ケプラー」が運用終了

【2018年11月5日 NASA JPL】

2009年3月6日に打ち上げられた「ケプラー」は、太陽系外惑星の探索に特化した宇宙望遠鏡だ。地球とほぼ同じ軌道で太陽の周りを公転する人工惑星で、恒星の明るさを測光し、星の手前を横切る惑星を探し出す。当初のミッションでは、はくちょう座の一角に写野を固定して、15万個の恒星を継続観測した。これは天の川銀河内の惑星を探す初のサーベイ観測で、ハビタブルゾーン(恒星系の中で、液体の水が存在し、生命の存在に適した温度の領域)にある地球サイズの惑星を探す探査としてもNASA初のミッションとなった。

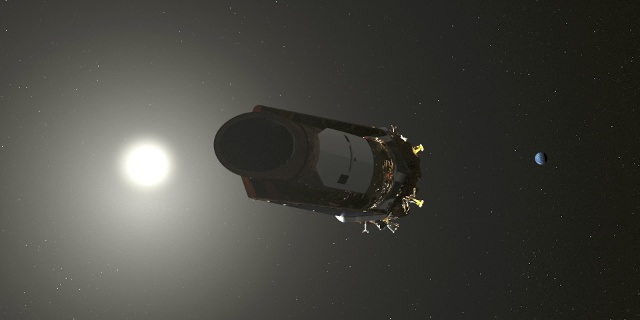

「ケプラー」のイラスト(提供:NASA/Ames/Dan Rutter)

観測開始から3年後の2012年7月、探査機の姿勢制御に用いる4個のリアクションホイールのうち1個が故障した。2013年5月には2個目のリアクションホイールが故障し、これを受けて「ケプラー」は初期ミッションを終了した。その後運用チームは対策を考え出し、2個のリアクションホイールとスラスターの噴射を使って探査機の写野を約3か月ごとに切り替える、「K2」と呼ばれる延長ミッションを行うこととなった。このミッションは初期ミッションと同じくらいの期間にわたって続けられ、ケプラーがサーベイした恒星の数は50万個以上に増えた。

10月30日、スラスターの燃料を使い果たしたことを受けて、NASAは「ケプラー」を現在の軌道上で運用終了とすることを決定した。

「ケプラー」は9年間にわたる探査で、2600個以上の系外惑星を発見し、そのうちの多くに生命が存在できる可能性があることを示した。「ケプラー」の観測によって、私たちの宇宙には膨大な数の惑星が隠れており、その総数は恒星の総数より多いことが明らかとなった。

「NASAの初めての惑星探索ミッションとして、『ケプラー』は私たちの予想を大きく超える成果を挙げ、太陽系やその外の宇宙で生命を探す道を切り開いてくれました。『ケプラー』の発見によって、宇宙の中での人類の居場所について、また星々が持つ興味深い謎や可能性にも新たな光が当てられました」(NASA 科学ミッション本部副本部長 Thomas Zurbuchenさん)。

「ケプラー」は天の川銀河の中にいかに多様な惑星が存在しているかを教えてくれた。「ケプラー」のデータに基づく最新の分析では、夜空に見える恒星の20〜50%には地球と同じくらいの岩石惑星がハビタブルゾーンに存在する可能性がある、と結論づけられている。つまり、こうした惑星は液体の水を惑星の表面にたたえているかもしれないということだ。

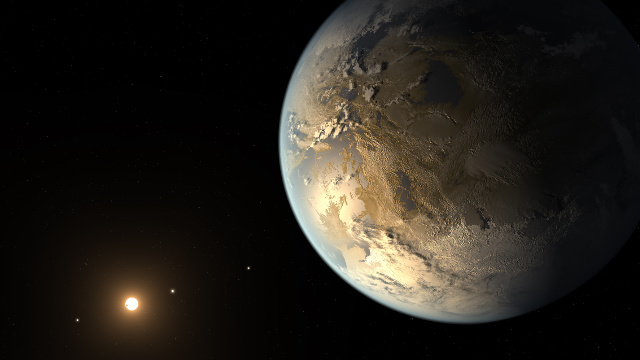

「ケプラー」が発見した系外惑星「ケプラー186 f」の想像図。史上初めて見つかったハビタブルゾーンにある地球サイズの系外惑星だ(提供:NASA/Ames/JPL-Caltech/T. Pyle)

「ケプラー」が発見した系外惑星で最も数が多いのは、地球と海王星の中間サイズのもので、太陽系にはそのような惑星は存在しない。今後、私たちはこのようなサイズの惑星についてより深く調べる必要がある。また「ケプラー」は、軌道の間隔が非常に狭い惑星系が多く存在することも明らかにした。中には、太陽系の内惑星がすかすかに思えるほど、主星からきわめて近い距離をたくさんの惑星が回っている惑星系もある。

「私たちが『ケプラー』ミッションを着想した35年前には、太陽系外にある惑星は一つも見つかっていませんでした。今や私たちは、惑星が宇宙のあらゆる場所に存在することを知っています。『ケプラー』は、将来の世代が天の川銀河を探査するという望みに満ち溢れた新たな道へと私たちを導いてくれたのです」(元ケプラーミッション主任研究員 William Boruckiさん)。

「ケプラー」の観測データに含まれる恒星を調べるという新たな研究手法が、天文学の他の分野にも広がりつつある。たとえば、天の川銀河の歴史の解明や、超新星爆発の初期段階の研究に「ケプラー」のデータを応用するというものだ。超新星の研究は、宇宙膨張の速度を明らかにする研究にもつながる。「ケプラー」の「K2」延長ミッションで得られたデータは一般の人々や研究者コミュニティにも即座に提供され、これによって系外惑星の発見が信じられないペースで進んだ。これは他の宇宙ミッションの水準を引き上げることにもなった。「ケプラー」で得られたデータの宝庫から新たな発見を探し求める研究者の取り組みには、今後10年以上かかると予想されている。

「『ケプラー』の引退は、この探査機による発見に終わりが来るという意味ではありません。『ケプラー』のデータに未知の様々な発見がどれだけ眠っているか、『ケプラー』の成果を基にして将来のミッションがどれだけ生まれるか、わくわくしています」(ケプラープロジェクト科学者 Jessie Dotsonさん)。

「ケプラー」の運用終了を前に、運用チームではこの探査機の能力をフルに発揮させ、複数の観測キャンペーンを行い、観測データのダウンロードを完了した。最後の観測とデータ取得は燃料切れの警告が出た後も続けられた。「キャンペーン19」と呼ばれる最後の観測で得られたデータは、4月に打ち上げられた後継の系外惑星探査衛星「TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite; トランジット系外惑星サーベイ衛星)」のデータを補うものとなるだろう。TESSは地球近傍の明るい恒星約20万個から惑星を探し、「ケプラー」が築いた礎の上に新しいデータを大量に積み重ねるはずだ。TESSが発見した惑星は、NASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のような将来のミッションが生命の痕跡を探索する対象ともなるだろう。

(文:中野太郎)

関連記事

- 2026/01/14 観測で初の裏付け、生まれたての惑星たちはふわふわ

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)