系外惑星の生命は十分な紫外線の下で生まれる

【2018年8月8日 ケンブリッジ大学】

英・ケンブリッジ大学キャベンディッシュ天体物理学グループのPaul Rimmerさんたちが、十分に強い紫外線を出す恒星を回る惑星では、太古の地球と同じようなプロセスで生命が生まれる可能性があるという研究成果を発表した。こうした惑星では、生命の材料物質を生み出す化学反応が紫外線によって引き起こされるというのだ。

系外惑星「ケプラー452 b」の想像図(提供:NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle)

Rimmerさんたちの研究は有機化学と系外惑星探索を組み合わせたもので、生命の化学的な起源を研究している英・MRC分子生物学研究所のJohn Sutherlandさんたちの先行研究に基づいている。Sutherlandさんたちは2015年に、生物にとって猛毒でもあるシアン化物が、実は地球の全ての生命の源である「原始のスープ」の鍵となる成分であると提唱した。

この仮説によれば、太古の地球では、隕石の衝突でもたらされた炭素が大気中の窒素と化合してシアン化水素が作られた。シアン化水素は雨となって地表に降り注ぎ、そこで太陽からの紫外線によって多くの元素と様々な相互作用を起こした。このときに作られた化学物質からリボ核酸(RNA)の前身となる分子が生まれたという。RNAは生物の遺伝子を形作るデオキシリボ核酸(DNA)に近い物質で、多くの生物学者は生命の中で最初に情報を運んだ分子はRNAだと考えている。

Sutherlandさんたちは実験室の紫外線ランプの下でこれらの化学反応を再現し、脂質やアミノ酸、ヌクレオチドなどのもととなる物質を作り出した。これらはすべて生物の細胞に不可欠な成分だ。

「私がこの実験のことを知ったときに天文学者として最初に思ったのは、どんな種類の光源が実験に使われたかということでした。私は彼らの実験で使われた光源から出る光子の数を測定することを始め、次にやるべきことはこの光を他の恒星の光と比べることだと気づいたのです」(Rimmerさん)。

SutherlandさんとRimmerさんのグループは共同実験で、紫外線にさらされた環境で水中のシアン化水素と硫化水素イオンから生命の材料物質がどのくらい速く形成されるかを測定した。さらに、紫外光のない暗闇の環境でも同じ実験を行った。その結果、暗闇の条件では生命の材料とならない不活性な化合物しかできず、紫外光の下では生命に必要な材料物質が作られることを確認した。

続いて研究チームでは、様々な恒星が出す紫外線に対して、光の下での化学反応と暗闇での化学反応の比較を行った。そして、主星の周りの惑星が受ける紫外線の量をプロットし、どのような惑星で生命誕生につながる化学反応が起こるかを求めた。

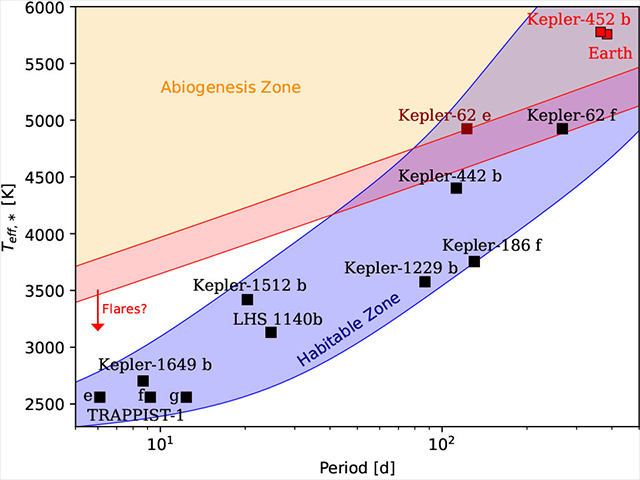

研究結果によると、太陽とほぼ同じ温度の主星であれば、惑星の表面で生命の材料物質を作るのに十分な光が与えられる。一方、低温の恒星は、生命の材料物質を作れるほどの光は放射しない。ただし、低温の主星でも、強力なフレア現象が頻繁に起これば、その紫外線によって少しずつ化学反応が促進される可能性がある。研究チームでは、主星の表面温度と惑星の公転周期を図に表し、この図の中で生命誕生につながる化学反応を起こせるほど十分な光を得られる領域を、惑星系の中で液体の水が存在できる領域である「ハビタブルゾーン」になぞらえて「アビオジェネシスゾーン」と呼んでいる(アビオジェネシス(abiogenesis):生物が親からでなく無機物から自然発生するという仮説)。ハビタブルゾーンとアビオジェネシスゾーンが重なる領域にある系外惑星は、生命を探す対象として有望というわけだ。

アビオジェネシスゾーンを表したグラフ。横軸が惑星の公転周期(日)、縦軸が主星の表面温度。黄色の範囲がアビオジェネシスゾーン。青色の範囲はハビタブルゾーン。赤色の帯はアビオジェネシスゾーンの境界の誤差範囲を示す(提供:Paul Rimmer)

これまでに知られている系外惑星のうち両方の領域が重なる範囲にあるものとしては、「地球のいとこ」とも呼ばれた「ケプラー452 b」などがある。ただしこの惑星は距離が遠すぎて、現在の技術では生命の有無を調べることはできない。NASAの探査衛星「TESS」やジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などの次世代望遠鏡を使えば、アビオジェネシスゾーンにある惑星をもっとたくさん見つけて特徴付けることができるかもしれない。

「生命が偶然発生する確率がどのくらいかはよくわかりませんが、今のところ生命が発生した惑星としては地球という一つの実例しか知られていないということからすると、まず地球に最もよく似た惑星を探すというのは意味のある方法でしょう。生命誕生の必要条件と十分条件を区別することは大事です。生命の材料物質は必要なものですが、それさえあれば十分というわけではありません。こうした物質を数十億年間混ぜ合わせても何も生まれないという可能性だってありえます。しかし少なくとも、必要なものが存在している環境は見たいでしょう」(Rimmerさん)。

最近の見積もりによれば、人類が観測できる範囲の宇宙には7垓個(1兆個の7億倍)もの地球型惑星が存在するという。「これらの惑星のうち、どのくらいの割合で生命が生まれている、またはこれから生まれるか、と考えるのはわくわくします。もちろん、生命の誕生に適しているということが全てではありませんし、生命が存在しそうな環境がわかったとしても、『生命の起源』がどのくらいもっともらしいかについては私たちはまだ知りません。もし私たちの考える生命の起源にほとんど現実味がなければ、私たちは宇宙で孤独な存在なのかもしれませんし、そうでなければどこかに仲間がいるのかもしれません」(Sutherlandさん)。

(文:中野太郎)

〈参照〉

- University of Cambridge:Scientists identify exoplanets where life could develop as it did on Earth

- Science Advances:The origin of RNA precursors on exoplanets 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)