系外惑星を一度に44個発見

【2018年8月10日 東京大学大学院理学系研究科・理学部】

2009年に打ち上げられたNASAの系外惑星探査衛星「ケプラー」は、星の前を天体が横切ることで起こる明るさの変化を観測して系外惑星を捜索する衛星である。はくちょう座とこと座の境界付近の領域にある大量の星の観測から、2000個以上の系外惑星と3000個近くの系外惑星候補を発見した。

ケプラーは姿勢制御装置の故障のため2013年に主要ミッションを終了したが、2014年からは太陽光圧を利用して姿勢制御を行い、別の空域を対象とした「K2ミッション」を実施してきた。このK2ミッションでも300個ほどの系外惑星の存在が確認されていたほか、多くの惑星候補も発見されている。これらの実証のためには、地上での高解像度観測などフォローアップ観測が不可欠だ。

東京大学のJohn H. Livingstonさんたちの国際研究チームは、K2ミッションの生データを解析し、恒星の明るさを精密に測定して有力な惑星候補を選び出した。さらに、米・キットピーク天文台の天体望遠鏡などを用いたフォローアップ観測で、72個の候補天体の撮像や分光を行った。

その結果、44個の天体が系外惑星であることが実証された。一度にこれだけ多数の系外惑星が発見されたのは、ケプラーの主要ミッションで1000個単位での発見があった例を除けば極めて珍しいこととなる。なお、残る28天体のうち27個も有望な惑星候補である(1個は偽惑星と判明している)。

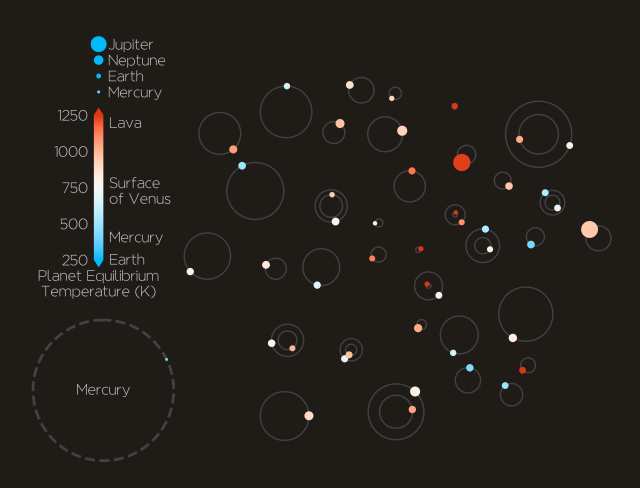

44個の惑星の大きさと軌道の大きさの比較。左上は太陽系の惑星の大きさ、左下は水星の軌道の大きさを表す。惑星の色は表面の温度を表す(赤は溶岩、青は地球の表面程度)(提供:John Livingston)

今回の研究結果は、単に一度の発見数が多いことだけでなく、比較的明るい恒星を巡る小型惑星の発見数が増加したことも重要な成果だ。44個の惑星のうち18個は複数惑星系に属していること、4個は周期が1日未満という超短周期惑星であること、1個は赤色矮星を回る、金星より小さい惑星であること、などがわかっている。地球型岩石惑星の形成・進化を理解するうえで、今後の重要な観測ターゲットとなるだろう。

赤色矮星を周回する金星より小さい惑星の想像図(提供:R Hurt (IPAC)/JPL-Caltech/NASA)

〈参照〉

- 東京大学大学院理学系研究科・理学部:東京大学の大学院生が太陽系外惑星を一度に44個も発見

- The Astronomical Journal:44 Validated Planets from K2 Campaign 10 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/01/21 スーパーアースの「地下のマグマ海」が地球外生命をはぐくむかも

- 2026/01/14 観測で初の裏付け、生まれたての惑星たちはふわふわ

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)