「リュウグウ」の経度0度が決定、南北の温度差も明らかに

【2018年7月23日 ファン!ファン!JAXA!】

7月19日午前、小惑星探査機「はやぶさ2」に関する記者説明会が開催された。「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」に到着した6月27日以来、約3週間ぶりの説明会となる。

記者会見の録画(提供:JAXA)

「はやぶさ2」の状況

「はやぶさ2」は現在、高度約20kmのホームポジションに滞在しており、光学航法カメラ「ONC」やレーザー高度計「LIDAR」、近赤外線分光計「NIR3」、中間赤外カメラ「TIR」でリュウグウを観測している。また、探査機の高度を上下させる運用も行っており、19日現在では高度13kmまで下降している(その後、高度6kmまで降下し、23日時点ではホームポジション付近まで戻っている)。

リュウグウの形状、地形

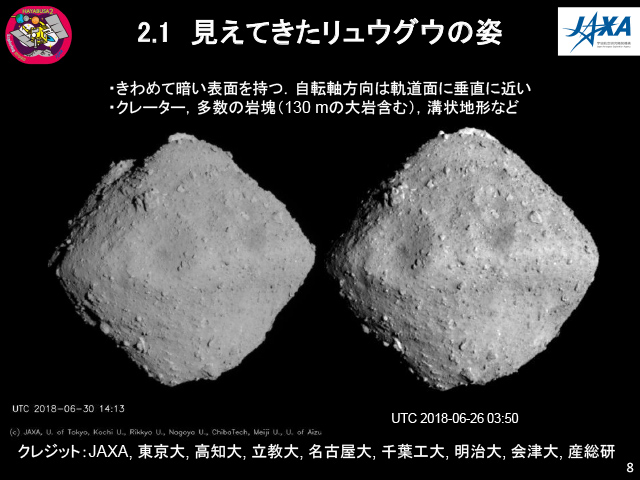

直径約900mのリュウグウは「そろばんの珠」のような形をしている。「はやぶさ2」の接近中からとらえられていた赤道付近の大きなクレーターは直径200mほどあり、南極域には130mほどの大きな白い岩塊も存在している。

(右)6月26日、(左)6月30日に撮影された「リュウグウ」(出典:記者説明会資料より(以下同)。クレジットは各画像を参照)

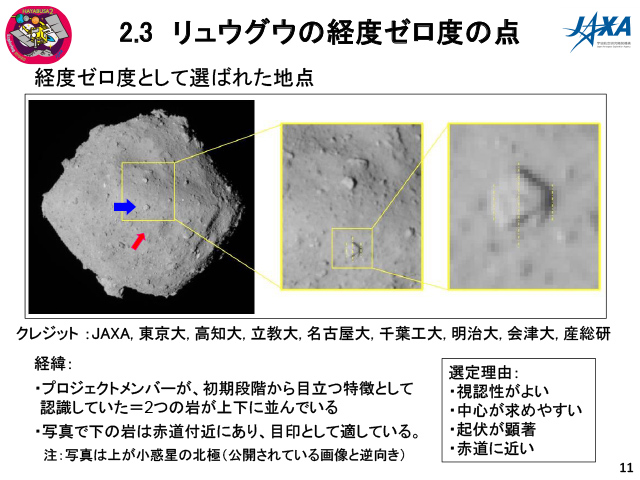

探査の基礎となるリュウグウ上の「経度0度」の地点としては、初期段階から目立つ特徴として見えていた2つ並んだ岩の一方が選ばれた。2つのうちの南側の岩が赤道付近にあることなどが選定理由で、岩の中央にある出っ張りを基準としてリュウグウ全体の座標系が決められていくこととなる。なお、リュウグウの自転軸の傾き(赤道傾斜角)は約180度で、金星のように自転の方向と公転の方向がほぼ反対になっている。

リュウグウの経度0度に選ばれた地点。青い矢印の位置にある岩石が「経度0度」の目印に選ばれた。画像の上方向はリュウグウの北極方向(=太陽系の黄道南極方向)で、他の画像と上下が異なる

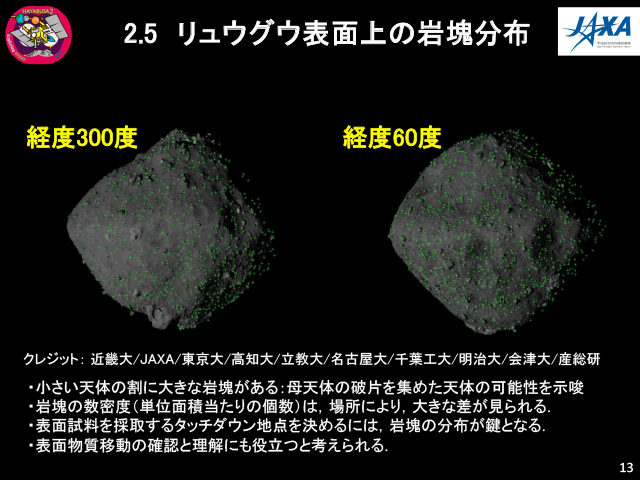

これまでに撮影された画像から、リュウグウの3次元形状モデルも作成・公開されている。また、リュウグウの表面には多くの岩塊が存在しているが、運用チームではリュウグウ表面の画像から大きさが約8mを越える岩塊をピックアップしている。今後はこの形状モデルや岩塊の分布情報を元にして、「はやぶさ2」の着陸地点の検討が行われる予定だ。

リュウグウ表面の岩塊分布。緑色のマークが大きさ8m以上の岩塊

多くの岩塊の存在から、リュウグウは破壊された天体の「瓦礫」が重力で再び集まって形成されたことが示唆されている。今後の観測から、リュウグウの元となった母天体の正体についての知見も得られることが期待される。

今後の観測で地形の詳細なデータが集まり次第、リュウグウの地名が決められていく予定となっている。「はやぶさ2」運用チームは国際天文学連合の小惑星地形命名ワーキンググループと地名のテーマに関する議論を始めており、テーマ決定後に具体的な名称が提案される見込みだ。

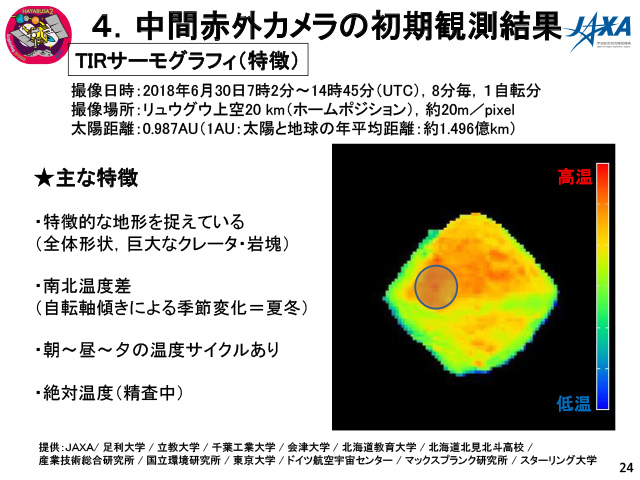

中間赤外線カメラによる初期成果

中間赤外線カメラ「TIR」は常温から約100℃までの温度で最も強く放射される波長10μm付近の赤外線で撮像を行い、リュウグウ表面の熱放射分布を得ることができるカメラだ。

TIRによる観測から、リュウグウでは北半球よりも南半球の方が高温であることがわかった。前述のとおりリュウグウの自転軸の傾きはほぼ180度で垂直だが、実際にはわずかな傾きがあるため両半球で季節が異なり、その違いが温度差として表れていると考えられている。また、自転に伴う温度サイクルもとらえられている。

6月30日にTRIで測定されたリュウグウの熱放射。南半球(上)のほうが高温であることがわかる

「はやぶさ2」の今後の運用

まず8月1~2日には、1日未満の短時間で高度5kmまで降りて高度20kmのホームポジションに戻る「中高度降下運用」が予定されている。この運用は、「はやぶさ2」がリュウグウの表面画像から特徴点を割り出し、これを基準にして探査機の位置・速度を求めて降下を行うというもので、いわば着陸の予行演習に当たる飛行だ。

次いで8月6日~7日には、高度約1kmまで降下する「重力計測降下運用」も予定されている。この運用では探査機の位置・速度からリュウグウの重力の大きさが測定され、リュウグウの質量が求められる。さらに8月下旬には、ホームポジションから高度を変えず横方向に20kmほど移動する運用も行われる。

こうした観測やテストを経て8月下旬に着陸地点が決定され、9~10月ごろに1回目のタッチダウンを実施する予定だ。

関連記事

- 2025/09/19 リュウグウの母天体は、10億年以上氷を保持していた

- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現

- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功

- 2025/07/16 リュウグウのサンプルから発見された予想外の鉱物「ジャーフィシャー鉱」

- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測

- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見

- 2024/09/25 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星に「トリフネ」と命名

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/10/03 リュウグウの見え方が宇宙と実験室で違う理由

- 2023/09/21 リュウグウ試料から始原的な塩と有機硫黄分子群を発見

- 2023/08/29 「はやぶさ2」の旅路から得られた、惑星間塵の分布情報

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)