電子情報通信学会マイルストーンに選定、国立天文台の「高感度電波望遠鏡技術」と「スパコン GRAPE」

今年100周年を迎えた電子情報通信学会が「電子情報通信学会マイルストーン」を認定し、そのなかに国立天文台が開発・運用に携わってきた「高感度電波望遠鏡技術」と天文学専用スーパーコンピュータ GRAPE」が選ばれた。

「高感度電波望遠鏡技術」には、1982年に完成した野辺山45m電波望遠鏡、1997年に打ち上げられた電波天文衛星「はるか」を用いたスペースVLBI(超長基線電波干渉計)システム、2002年に観測を開始したVERA、そして2011年に観測を開始したアルマ望遠鏡が含まれている。

選定にあたっては、望遠鏡技術を一歩一歩高めながら観測性能を向上させ、銀河や惑星系の誕生に迫る天文学観測に大きく貢献してきたことが高く評価された。

国立天文台野辺山45m電波望遠鏡(左上)、VERA水沢局20m望遠鏡(右上)、アルマ望遠鏡(下)(提供:国立天文台、Y. Beletsky (LCO)/ESO)

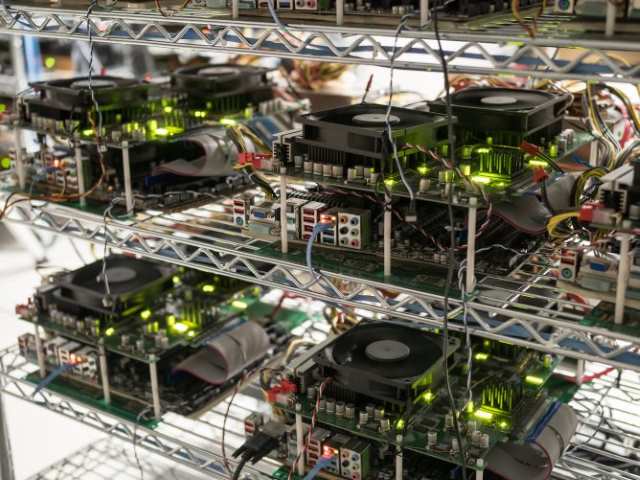

また「天文学のための専用スーパーコンピューター GRAPE」は、野辺山ミリ波干渉計のデータを処理する相関器に端を発した天文学専用の高性能コンピューターの開発が評価された。

相関器の開発をリードした国立天文台名誉教授の近田義広さんは、独自の処理方法を相関器に実装し、さらにそのアイディアを発展させて重力多体問題を効率よく計算する専用スーパーコンピューターを構想した。その構想に基づいて、東京大学名誉教授の杉本大一郎さんたちが重力多体問題専用計算機「GRAPE」を開発した。その後継機「GRAPE-DR/GRAPE-9」は、現在も国立天文台などでコンピューターシミュレーションに活用されているほか、分子間に働く力を計算する分子動力学に特化した計算機「MD-GRAPE」の開発にもつながっている。

国立天文台が運用する「GRAPE-DR」(提供:飯島裕)

「電子情報通信学会マイルストーン」認定の目的は、電子情報通信の研究開発の歴史と意義を振り返ること、さらなる革新を起こすと期待される次代の研究者や技術者へ認定された研究開発の創出過程を伝えることにある。社会や生活、産業、科学技術の発展に大きな影響を与えた研究開発の偉業として、「基礎・境界」「通信」「エレクトロニクス」「情報・システム」の4分野から242件が選ばれている。

〈参照〉

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/11/21 132億年前の銀河で「超高温の星工場」を発見

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/07/08 銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/03/06 謎の天体で作られる銀河の雪

- 2024/12/10 楕円銀河の構造が作られる現場をサブミリ波でとらえた

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2023/11/22 アルマ望遠鏡が5ミリ秒角の最高解像度を達成

- 2023/11/09 銀河中心のガスは巨大ブラックホールにほぼ飲み込まれない

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/09/08 ダークマターの小さな「むら」をアルマ望遠鏡で初検出

- 2023/08/21 生命誕生などに迫る窓、アルマ望遠鏡の新受信機が試験に成功

- 2023/08/08 三つ子の赤ちゃん星にガスを届ける渦状腕

- 2023/07/24 成長中の巨大ブラックホール周辺を電波で観測

- 2022/11/01 電波望遠鏡の部品を3Dプリンターで作成

- 2022/08/10 アルマ望遠鏡、ガンマ線バーストの残光をミリ波で初観測

- 2021/11/19 124億年前の星形成銀河でフッ素を検出

- 2021/09/30 アルマ望遠鏡が初期観測から10年

- 2021/09/28 史上最古の「塵に埋もれた銀河」を131億年前の宇宙で発見

- 2021/09/10 アルマ望遠鏡バンド1受信機がファーストライト

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)