「ひので」と「IRIS」で得られた、太陽彩層の形成の証拠

【2016年11月1日 国立天文台】

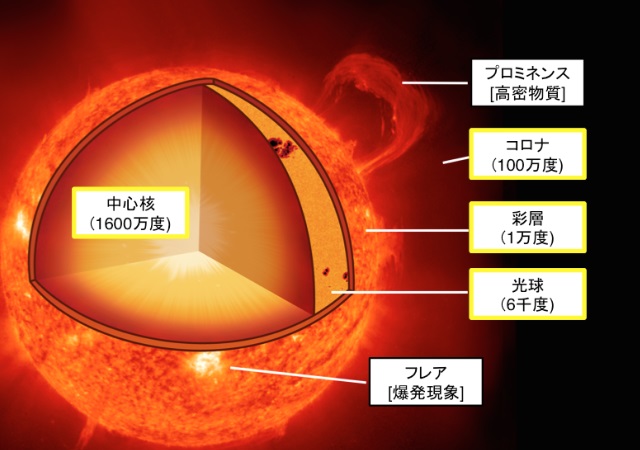

太陽の表面である光球の上空には彩層という薄い層が存在しており、さらにその外側にはコロナが広がっている。彩層の温度は1万度、コロナは100万度で光球の6000度よりも高く、熱源である太陽の中心核から離れるにつれて温度が上がっていることになる。この現象は「彩層・コロナ加熱問題」として知られており、現在も理解されておらず研究が盛んに行われている。

太陽の構造の模式図(提供:JAXA)

熱源から離れた彩層やコロナを加熱するメカニズムとして、光球における対流などの運動が磁力線を揺らして波動を形成し、その波動が上空へ伝播することでエネルギーを運び加熱するという説がある。波動による加熱の兆候は最近どんどん明らかになってきており、太陽における波動の存在や波動のエネルギー散逸による加熱への寄与の証拠が揃い始めてきている。

しかし彩層・コロナ加熱問題の解決のためには、上空で散逸したエネルギー量が大気を加熱するのに十分な量となっているのかを調べる必要がある。とくに、密度の高いプラズマが存在する彩層の加熱に必要なエネルギー量はコロナ加熱に必要な量の10倍に及び、この量を満たすことができるかどうかが大きなカギとなる。

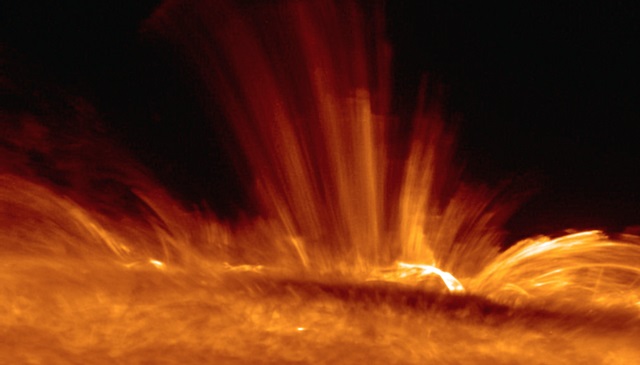

「ひので」が観測した彩層。2006年11月撮影(提供:JAXA/国立天文台)

東京大学/JAXA宇宙科学研究所の加納龍一さんたちの研究チームは、国立天文台、JAXAの太陽観測衛星「ひので」とNASAの太陽観測衛星「IRIS」が同時観測に成功した太陽黒点における波動の解析を行い、上空で散逸された波動のエネルギー量が彩層を加熱するのに十分な量となっているかを調べた。

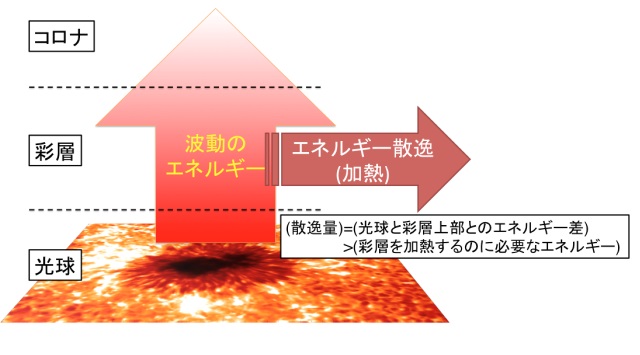

「ひので」は光球における波動を、「IRIS」は彩層上部における波動を、それぞれ詳細に検証することができる。つまり「ひので」と「IRIS」が検出した波のエネルギーの差を調べれば、どれだけのエネルギーが彩層で散逸されたのかがわかるというわけだ。観測データから、その量は彩層を加熱するのに必要なエネルギーの10倍であることがわかり、彩層を加熱するのに十分なことが明らかにされた。

散逸エネルギー導出プロセスの模式図。光球と彩層上部との波動のエネルギーの差が彩層で散逸(熱化)されたエネルギー量となる(提供:JAXA/国立天文台)

今回は彩層の形成に注目した研究だが、この研究で用いた手法はコロナの加熱を議論する際にも有効なものだ。2020年代に打ち上げ目標の次期太陽観測衛星「SOLAR-C」により光球からコロナ上部まで隙間なく詳細な観測ができるようになれば、コロナの形成機構に関する定量的な議論が進むだろうと期待される。

〈参照〉

- 国立天文台 ひので科学プロジェクト: 太陽観測衛星「ひので」「IRIS」により得られた、波動による太陽彩層形成の証拠

- JAXA 宇宙科学研究所: 太陽観測衛星「ひので」「IRIS」により得られた、波動による太陽彩層形成の証拠

- The Astrophysical Journal: Hinode and IRIS Observations of the Magnetohydrodynamic Waves Propagating from the Photosphere to the Chromosphere in a Sunspot 論文

〈関連リンク〉

- 太陽観測衛星「ひので」: http://hinode.nao.ac.jp/

- IRIS: http://www.nasa.gov/mission_pages/iris/

- 太陽観測衛星IRIS: http://iris.lmsal.com/

- アストロアーツ 投稿画像ギャラリー: 太陽

関連記事

- 2025/12/24 2026年1月1日 初日の出

- 2025/09/25 高精度・高信頼度で太陽フレアを予測するAIを開発

- 2025/09/16 すばる望遠鏡や「ひので」太陽望遠鏡など4件が「重要科学技術史資料」に

- 2025/01/07 太陽とよく似た性質の星でもスーパーフレアが100年に1回起こる

- 2024/12/24 2025年1月1日 初日の出

- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

- 2022/09/20 太陽磁場の反転現象「スイッチバック」の謎を解明

- 2022/08/17 ガイアのデータで描く太陽の未来

- 2022/07/08 太陽コロナを効率的に加熱するマイクロフレア

- 2022/03/24 太陽型星では大気の加熱メカニズムは普遍的

- 2022/03/07 太陽コロナの特殊なイオンを実験室で生成

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)