高精度・高信頼度で太陽フレアを予測するAIを開発

【2025年9月25日 慶応義塾大学】

太陽は現在、最も活動が活発な「極大期」を迎えている。極大期は太陽表面で起こる爆発現象「太陽フレア」の発生回数が多く、通信障害や人工衛星の故障、大規模停電などのリスクが世界的に高まる。

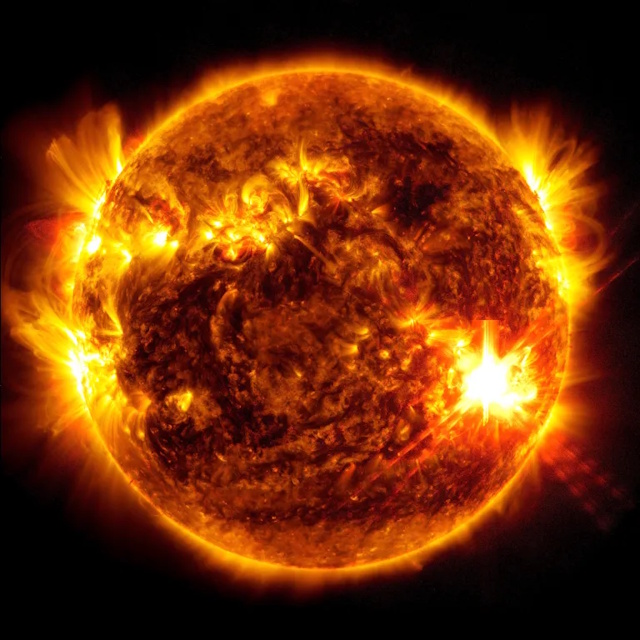

NASAの太陽観測衛星「SDO」が2024年5月10日に観測したX5.8クラスの太陽フレア(提供:NASA/SDO)

こうしたリスクを回避したり低減したりするため、フレア発生など太陽活動を予測する「宇宙天気予報」が重要視されている。しかし、太陽フレア発生のメカニズムは複雑で、熟練の専門家による予測精度も限界がある。AIを用いた予測もなされているが、主に黒点の形や磁場の強さといった特定の特徴の分析に加え、太陽全体の画像に含まれる情報の一部を利用するため、予測精度が伸び悩んでいた。

慶応義塾大学の長嶋隼矢さんと杉浦孔明さんは、約8年分の太陽観測画像を学習させた、より高い予測精度のAIモデル「Deep SpaceWeather Model:深層宇宙天気予報モデル」を開発し、予測結果の公開を開始した。

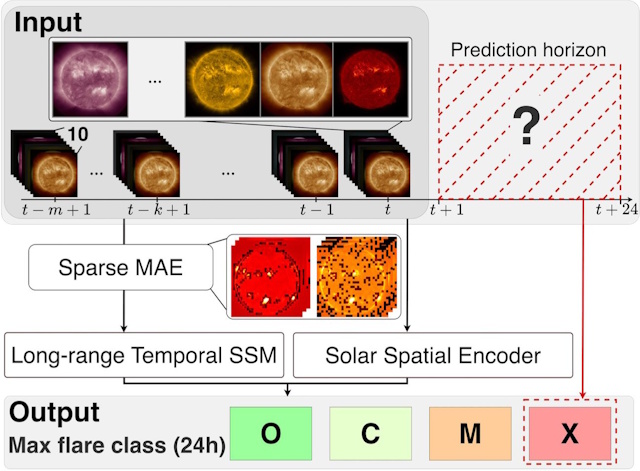

「Deep SpaceWeather Model」による太陽フレア予測の全体像。長期間の観測画像の情報と直近の画像をもとに、24時間後までの太陽フレアの規模を予測する(提供:慶応義塾大学リリース(S. Nagashima et al.))

このモデルの最大の特徴は、太陽の自転周期に匹敵する長期間の観測画像をそのまま扱う計算上の困難を、独自の圧縮技術により克服した点にある。開発されたAIは自転周期よりも長い28日間(過去672時間)にわたる太陽観測画像の長系列データから、独自の深層状態空間モデルを用いてフレアを予測する。従来必要だった専門家の知見に基づく計算が省かれ、画像データのみから予測を行うことができるようになった。

代表的な先行研究と比較すると、予測の正確性を示す主要な指標で21%、信頼性を示す指標で31%の向上がみられ、性能が大幅に上回った。また、人間の専門家と比較しても、正確性で10%、信頼性で17%上回り、専門家を超える性能が実証された。今後は継続的な太陽観測データの収集とともにAIの予測性能改善に努めるほか、他分野への展開も進める予定だという。

〈参照〉

- 慶応義塾大学:専門家を超える太陽フレア予測AIを開発-8年間分の太陽観測画像から学習したAIによる予測を公開-

- ICCV 2025:Deep Space Weather Model: Long-Range Solar Flare Prediction from Multi-Wavelength Images

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/11/05 若い惑星環境を揺るがす巨大フレアの多温度・多速度噴出

- 2025/07/09 8か月かかる銀河の精密シミュレーションをAIで2か月に短縮

- 2025/06/02 星ナビ7月号は「ウィリアムオプティクス CAT 91 WIFD」と「AIが描く宇宙」

- 2025/02/05 AIも月にうさぎを見る?なぜ人は月にうさぎを見た?

- 2025/01/07 太陽とよく似た性質の星でもスーパーフレアが100年に1回起こる

- 2024/12/24 2025年1月1日 初日の出

- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売

- 2024/07/16 観測データと機械学習の組み合わせでガンマ線バーストの距離測定精度が大幅向上

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2024/03/21 市民天文学とAIで渦巻銀河とリング銀河を大量発見

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/06/01 公式ブログ:ChatGPTと天文対話:「月と金星の大接近」の楽しみ方

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/02/03 AIで距離判定、天の川銀河のガス雲分布を描く

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/12/22 機械学習が導き出したブラックホールの成長史

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)