塵の塊が衝突するだけでは惑星の種にならない

【2023年7月13日 国立天文台天文シミュレーションプロジェクト】

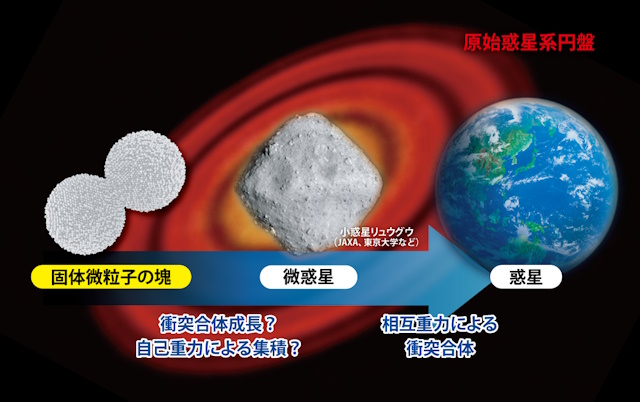

地球のような惑星は、数kmサイズの微惑星が相互の重力で衝突し合体を繰り返すことで成長した。その微惑星も、生まれたばかりの恒星を取り巻く原始惑星系円盤に含まれていたμm(1000分の1mm)サイズの固体微粒子から成長したと考えられている。固体微粒子も、最初のうちは衝突合体で塵粒のような塊になったとされる。こうした微粒子の塊が微惑星に成長するまでのシナリオには、さらに衝突合体を繰り返したという仮説と、局所的に集まった微粒子の塊が重力でひとまとまりになったという仮説の2つがある。

原始惑星系円盤内で、μmサイズの固体微粒子が衝突合体して塊になる。この塊が微惑星に、微惑星が惑星へと成長するが、塊から微惑星が形成される過程には2つの仮説がある(提供:JAMSTEC)

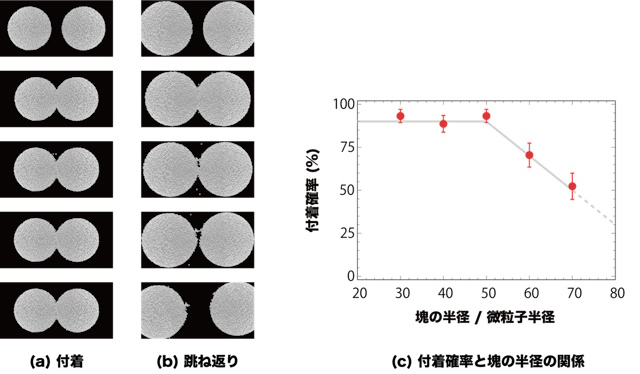

どちらの仮説が正しいかを検証するため、微粒子の塊を衝突させる実験がこれまでに行われてきたが、計算機によるシミュレーションと実際の物質を使った室内実験では結果が異なるため、判断が難しい。数値シミュレーションの場合、微粒子同士がある程度ゆるくまとまった塊同士は付着しやすく、塊内部の空隙が約50%以下という高密度な条件でのみ、跳ね返り現象が頻繁に見られた。これに対して室内実験では、空隙の割合が約90%というゆるい塊でも、高い確率で跳ね返ることが報告されている。

海洋研究開発機構(JAMSTEC)・数理科学・先端技術研究開発センターの荒川創太さんたちの研究チームは、結果が異なるのは塊に含まれる粒子数の違いによるものではないかと推測した。過去の数値シミュレーションでは、数万個程度の微粒子を集めた塊しか扱っておらず、その半径は微粒子と比べても数十倍しかない。一方、室内実験で使われた塊は数億以上の粒子からなり、半径も微粒子の数百倍から数千倍だった。

荒川さんたちは国立天文台の共同利用計算機「計算サーバ」を使い、微粒子の数を約1万から14万までの範囲で変えた塊を衝突させる数値シミュレーションを行った。塊を構成するのは半径0.1μmの氷の微粒子で、空隙の割合は一律で60%としたため、粒子数が多いほど塊の半径も大きい。

シミュレーションの結果、塊の半径が微粒子半径の50倍以下の場合、塊同士が付着する確率は約90%にものぼった。一方、それよりも塊が大きい場合は跳ね返りやすくなり、半径が微粒子の70倍の塊では付着確率は約50%まで下がった。従来の数値シミュレーションと室内実験の違いが、塊を構成する粒子数の違いによるものだという、研究チームの推測が裏付けられる結果となった。

(左)2つの塊を衝突させる数値シミュレーションの様子。(右)付着確率と塊の半径の関係。塊の半径が微粒子の50倍を超えると付着確率が顕著に低下し、跳ね返りやすくなる(提供:S. Arakawa et al.、以下同)

今回の結果は、微粒子同士の衝突合体による成長には限度があることを示唆している。そうだとすれば、微惑星の形成には、塊の自己重力による集積といった他のプロセスが必要となる。実際、アルマ望遠鏡による原始惑星系円盤の電波観測からは、固体微粒子の塊が100μm程度の大きさで成長が止まっている可能性が指摘されている。この観測結果も、今回のシミュレーションで説明できるかもしれない。

塊に含まれる空隙の割合などといった今回の実験の前提は、現実の原始惑星系円盤における環境とは異なる可能性がある。研究チームは、将来は室内実験と同規模の非常に大きな塊を用いて、跳ね返り現象を支配する物理の解明を目指したいとしている。

2つの微粒子の塊の衝突数値シミュレーションの様子

〈参照〉

- 国立天文台CfCA:宇宙の塵の塊の「跳ね返り」が衝突合体による微惑星形成を阻害する―大きくなるとくっつきにくくなる粉状体の衝突挙動を発見

- The Astrophysical Journal Letters:Size Dependence of the Bouncing Barrier in Protoplanetary Dust Growth 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/02/09 原始星で惑星の材料鉱物が結晶化する現場を初めて観測

- 2025/10/02 鮮明にとらえられた、惑星を作る渦巻きのダイナミックな動き

- 2025/09/02 原始太陽系に降りそそいだ、“溶けた岩石の雨粒”

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/06/02 太陽系の「⽯のタイムカプセル」の特異な模様をシミュレーションで再現

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/02/13 原始惑星系円盤の3次元磁場構造の見積もりに初めて成功

- 2025/02/10 原始惑星系円盤の横顔に見えた惑星の種の空間分布

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/06/30 惑星が誕生するタイミングをとらえる

- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ

- 2023/03/23 水蒸気で囲まれた原始星に、太陽系の水が経てきた歴史を見る

- 2023/01/23 宇宙ダストの形成はナノ現象が鍵

- 2023/01/17 原始惑星系円盤の内側に隠れていた大量のガス

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)