26光年の近距離に2つの手法で検出された地球型惑星

【2021年3月12日 東京大学】

太陽系外惑星の大半は、惑星が主星の前を通過する際の減光を検出する「トランジット法」か、惑星の重力によって主星に生じるぶれをとらえる「視線速度法(ドップラー法)」のどちらかで発見される。トランジット法を使えば惑星の大きさを見積もることができ、視線速度法なら惑星の質量を計算できるが、両方が適用できる系外惑星はあまり多くはない。今回見つかった惑星は2つの手法で検出され、おまけに太陽系に比較的近いという点で貴重な存在だ。

新たな系外惑星は、おとめ座の方向約26光年の距離にある赤色矮星「グリーゼ486(Gliese 486)」の周りで見つかっており、「グリーゼ486 b」という符号が与えられている。

最初に惑星の兆候をとらえたのはトランジット法を用いるNASAの系外惑星探査衛星「TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)」で、2020年3月18日から4月16日までの観測でグリーゼ486が周期的に暗くなっているのを検出した。ただし、恒星の周期的な減光は惑星以外の要因によっても起こる可能性があるので、惑星の存在を確定するには追加観測が欠かせない。

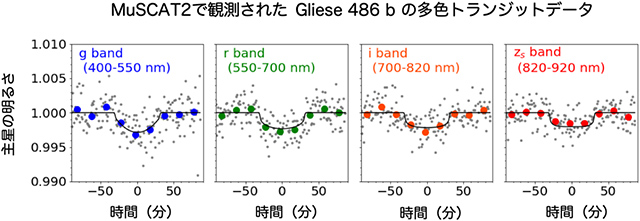

そこで、独・マックス・プランク天体物理研究所のTrifon Trifonovさんたちの国際研究チームは、スペイン・テネリフェ島テイデ観測所の1.52mカルロス・サンチェス望遠鏡に設置されている多色同時撮像カメラ「MuSCAT2」でグリーゼ486を観測した。MuSCAT2は東京大学大学院理学系研究科の成田憲保さんたちが系外惑星の発見確認観測のために開発したカメラで、恒星の減光を複数の波長で同時にとらえることにより、その星を隠しているのが別の恒星ではなく惑星であることを効率的に確認できる。グリーゼ486の減光は可視光線から赤外線の全波長で一致したので、これが確かに惑星によるものだと確認された。

26光年の距離にあるグリーゼ486 bは、トランジット法で見つかった系外惑星としては3番目に太陽系に近い。

2020年5月12日にMuSCAT2で観測したグリーゼ486の明るさの変化。左から、波長400-550nm、550-700nm、720-820nm、820-920nmの観測結果。横軸はトランジットの中心時刻を原点とした時間、縦軸はトランジットをしていない時の明るさを1とした相対的な明るさ。トランジットによって、グリーゼ486が約1時間の間に0.1~0.2%ほど暗くなったことがわかる(提供:東京大学リリース)

グリーゼ486 bは視線速度法からも検出されている。スペインのカラーアルト天文台の3.5m望遠鏡に設置された視線速度測定装置「CARMENES」は、2016年からグリーゼ486のデータを取り続けていた。さらに2020年5月から6月にかけて、米・ハワイのジェミニ北望遠鏡の視線速度測定装置「MAROON-X」も追加の観測を実施した。

2つの検出法によって、惑星グリーゼ486 bの半径が地球の約1.3倍、質量が約2.8倍だとわかった。岩石を主体とした地球型惑星であると考えられる。一方、公転周期はわずか1.467日で恒星のすぐ近くを回っており、推定表面温度は摂氏400度以上だ。そのため、生命がいる可能性は低い。

一方、公転周期が短いので恒星と惑星は頻繁に隠し合うことになる。また温度が比較的高いため、大気が存在する場合はその成分に応じた波長の光を発したり吸収したりする傾向が現れやすい。さらに太陽系に近いことも踏まえれば、グリーゼ486 bはトランジット法の応用で大気の成分を調べるのに向いているだろうと研究チームは考えている。

グリーゼ486 bの表面の想像図。摂氏400度ほどと金星のような灼熱の世界であることから、あちこちに溶岩が川のように流れているかもしれない(提供:RenderArea)

〈参照〉

- 東京大学:大気の詳細調査に適した地球型の系外惑星を発見

- Max Planck Institite For Astronomy:A blazing nearby super-Earth

- Science:A nearby transiting rocky exoplanet that is suitable for atmospheric investigation 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/01/21 スーパーアースの「地下のマグマ海」が地球外生命をはぐくむかも

- 2026/01/14 観測で初の裏付け、生まれたての惑星たちはふわふわ

- 2025/12/18 地球誕生の鍵は超新星爆発に由来する「宇宙線浴」

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)