野辺山の電波ヘリオグラフが運用終了

【2020年4月7日 国立天文台】

野辺山電波ヘリオグラフは国立天文台野辺山太陽電波観測所の太陽専用望遠鏡として、1992年に建設された。直径80cmのパラボラアンテナ84基からなり、それぞれのアンテナは東西490m、南北220mの逆T字型の基線に沿って配置されている。太陽からやってくる周波数17GHz、34GHzのマイクロ波を各アンテナで受信し、アンテナごとの受信信号の差を計算機で処理して太陽の電波画像を得る、「電波干渉計」と呼ばれるタイプの電波望遠鏡だ。その分解能は最高で5秒角に達し、直径500mの電波望遠鏡と同等の解像度を持つ画像を得ることができる。

八ヶ岳連峰と野辺山電波ヘリオグラフ。右奥は野辺山45m電波望遠鏡(提供:国立天文台)

野辺山電波ヘリオグラフの特徴は、太陽全面を観測できる広い視野を持ち、しかも最高で毎秒10枚という極めて高い時間分解能で太陽を観測できる点だ。この高い性能のおかげで、太陽の表面で発生する太陽フレアなど、非常に短い時間で変化する爆発現象をリアルタイムで詳しくとらえることができる。

また、電波望遠鏡であるために地上の天候に左右されないというメリットを活かして、毎日8時間の観測を28年間にわたって継続してきた。得られたデータは全観測期間の99%以上をカバーしている。これは太陽の活動周期(約11年)の2周期分以上という長期間に及ぶ貴重なものだ。これまでに得られたデータはすべてインターネット上で公開されており、世界中の研究者に利用されている。

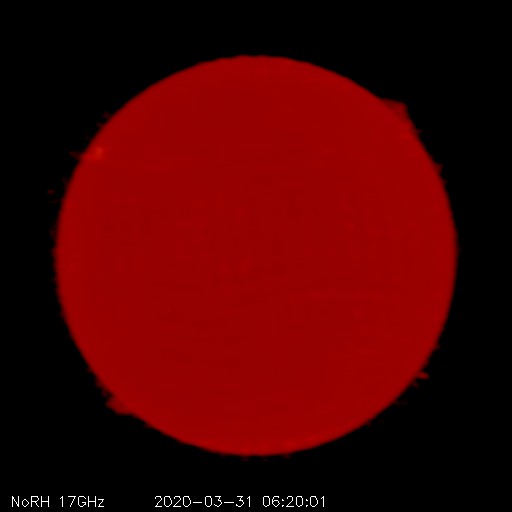

2020年3月31日15時20分(日本時)に撮影された電波ヘリオグラフによる最後の画像。北西(右上)や南東(左下)の縁にプロミネンスが写っている。北東(左上)の明るい部分は3月29日に出現した新たな活動領域12759(提供:国立天文台 太陽観測科学プロジェクトTwitter)

2012年には、野辺山電波ヘリオグラフと米・キットピーク国立天文台などの観測データから、太陽の活動が過去20年間で低下していることや、太陽の南北半球で活動の周期にずれが生じていることなどが発見された(参照:「太陽活動が20年間で低下 南北半球の周期ずれも」)。また近年では、NASAの太陽観測衛星のデータと電波ヘリオグラフのデータを組み合わせて、太陽コロナの磁力線や太陽黒点の構造を詳細に明らかにする成果も得られている。

野辺山太陽電波観測所は2015年3月に閉所となり、電波ヘリオグラフは名古屋大学太陽地球環境研究所(現・名古屋大学宇宙地球環境研究所)に移管されて、野辺山電波ヘリオグラフ運用延長国際コンソーシアム(ICCON)によって運用が続けられてきた。2018年にはアイドルグループ「乃木坂46」の楽曲『新しい世界』のミュージックビデオ撮影のロケ地として使われ、話題となった。

(文:中野太郎)

関連記事

- 2025/09/25 高精度・高信頼度で太陽フレアを予測するAIを開発

- 2025/01/07 太陽とよく似た性質の星でもスーパーフレアが100年に1回起こる

- 2024/12/24 2025年1月1日 初日の出

- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

- 2022/09/20 太陽磁場の反転現象「スイッチバック」の謎を解明

- 2022/08/17 ガイアのデータで描く太陽の未来

- 2022/07/08 太陽コロナを効率的に加熱するマイクロフレア

- 2022/03/24 太陽型星では大気の加熱メカニズムは普遍的

- 2022/03/07 太陽コロナの特殊なイオンを実験室で生成

- 2022/03/03 太陽表面の乱流運動を深層学習でとらえる

- 2021/12/24 1957-8年、太陽活動が観測史上最大級の時期のオーロラ国内観測記録

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)