2700年前の宇宙線増加、複数回の巨大太陽面爆発が原因の可能性

【2020年1月27日 山形大学】

宇宙から地球に宇宙線が到来すると大気中の窒素や酸素などの元素と衝突し、宇宙線生成核種と呼ばれる炭素14やベリリウム10などの元素が生成される。これらの宇宙線生成核種は樹木の年輪や極域の氷床コアに取り込まれて蓄積するため、年輪などのサンプルに含まれる元素を測定することで、過去に地球に到来した宇宙線量を推定できる。

これまでの分析で、西暦774/775年、西暦993/994年(992/993年)に地球へ降り注ぐ宇宙線量が急増していたことが示されている。その原因としては、現代の観測史上最大級の太陽面爆発の数十倍という超巨大規模の太陽面爆発が考えられている。

最近の研究で、ドイツの木材の分析から、炭素14の増加が紀元前660年ごろにもあったことが報告された。この現象の規模は前述の2つと同じくらい巨大であったとみられているが、挙動が異なっており、その起源となった宇宙線増加についての詳細は示されていなかった。

山形大学の櫻井敬久さんたちの研究グループは、紀元前669年から633年の期間について、山形県と秋田県の県境にある鳥海山から出土した鳥海神代杉の年輪に対して炭素14濃度の測定分析を行った。

分析に用いたものと同じ個体の鳥海神代杉。紀元前466年に噴火した鳥海山の山体崩壊により埋没したもの。1年輪の幅は典型的に3-5mmと比較的厚く、早材(1年輪のうち春~夏に形成される明るい色の材)と晩材(夏~秋に形成される暗い色の材)の剥離が可能となった(提供:プレスリリースより/所蔵:山形大学附属博物館)

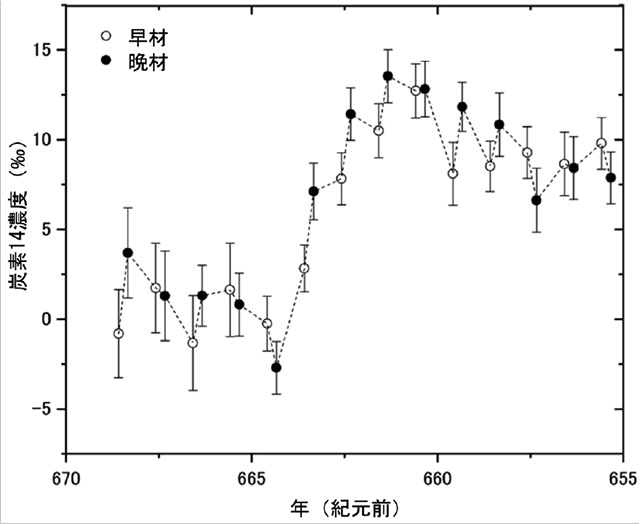

その結果、鳥海神代杉での炭素14濃度の増加時間は3年かかっており、西暦775年のときと比べると長い期間で段階的増加を示していることがわかった。さらにモデル解析により、紀元前660年ごろに発生したイベントが最長で41か月間まで継続した可能性が示唆された。

鳥海神代杉の炭素14濃度の測定結果。濃度は紀元前665年の晩材から紀元前664年の晩材にかけて大きく増加し、その後紀元前662年の晩材にかけて徐々に増加している(提供:プレスリリースより)

このような長期にわたる継続は、巨大な太陽面爆発が複数回発生したと考えると説明できる。また、炭素14の段階的な増加は、太陽面爆発による地球への宇宙線到来が一定で連続したものよりも2回にわかれたものと考えるほうが説明に合う。西暦775年や西暦994年の宇宙線増加は1年以下の単一の超巨大太陽面爆発によって引き起こされたものとみられているが、紀元前660年ごろの宇宙線増加はこれらよりも継続期間が長く、複数回の超巨大太陽面爆発が原因である可能性が示された。今後、氷床コアの分析などからも、紀元前660年ごろのイベントについてさらに詳しい情報がもたらされることに期待したい。

〈参照〉

関連記事

- 2025/07/18 超高エネルギー宇宙線の正体は陽子ではなく原子核

- 2025/05/09 特定の宇宙線粒子だけが加速される様子をレーザー実験で再現

- 2025/04/25 恒星ブラックホールが生み出す“加速器”現象をXRISMがとらえた

- 2025/01/07 太陽とよく似た性質の星でもスーパーフレアが100年に1回起こる

- 2024/12/24 2025年1月1日 初日の出

- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売

- 2024/08/05 スパコンで太陽圏外縁環境を再現し、初期の宇宙線生成機構を解明

- 2024/07/31 超新星残骸が宇宙線を生み出す「強い磁場」の証拠を確認

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/18 宇宙線電子の高エネルギースペクトルに、ほ座超新星残骸が大きく寄与

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/11/30 テレスコープアレイ実験史上最大の超高エネルギー宇宙線

- 2023/10/19 宇宙から降り注ぐ宇宙線「空気シャワー」の可視化に成功

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/06/05 太陽活動に伴う宇宙線量の変化にドリフト効果が大きな役割

- 2023/05/12 銀河宇宙線ヘリウムの高精度観測に成功

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/04/07 プラズマの波が宇宙線を効率的に加速する

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)