銀河中心ブラックホールに破壊される星をTESSが初観測

NASAの系外惑星探査衛星「TESS」が、とびうお座の方向約3億7500万光年の距離にある銀河「2MASX J07001137-6602251」で起こった増光現象をとらえた。この銀河の中心にある、太陽質量の約600万倍という超大質量ブラックホールに恒星が引き寄せられ、ばらばらに破壊された「潮汐破壊現象(tidal disruption event; TDE)」を検出したと考えられている。TESSがTDEを観測したのはこれが初めてだ。

今回観測された潮汐破壊現象「ASASSN-19bt」のイラスト。超大質量ブラックホール(左上)のそばを通過した恒星が強い潮汐力によってばらばらに破壊され、残骸がガスの帯となってブラックホールを取り巻く。ガスはブラックホールに落ち込みながら互いに衝突して高温になり、強い光を放射する(提供:Robin Dienel, courtesy of the Carnegie Institution for Science)

今回の増光現象は、まず米・オハイオ州立大学が運営する遠隔操作望遠鏡ネットワーク「ASAS-SN(全天自動超新星サーベイ)」で1月29日に検出され、「ASASSN-19bt」と名付けられた。ASAS-SNは世界20か国に設置されているリモート望遠鏡のネットワークで、超新星など様々な突発現象をいち早くとらえることを目的としている。米・カーネギー研究所のThomas Holoienさんは、チリ・ラスカンパナス天文台で観測を行っていたときにASAS-SNからの速報を受け取り、すぐに同天文台の2基の望遠鏡をASASSN-19btに向けた。同時に、NASAのガンマ線バースト観測衛星「ニール・ゲーレルス・スウィフト」やヨーロッパ宇宙機関のX線天文衛星「XMMニュートン」等に追観測を要請した。

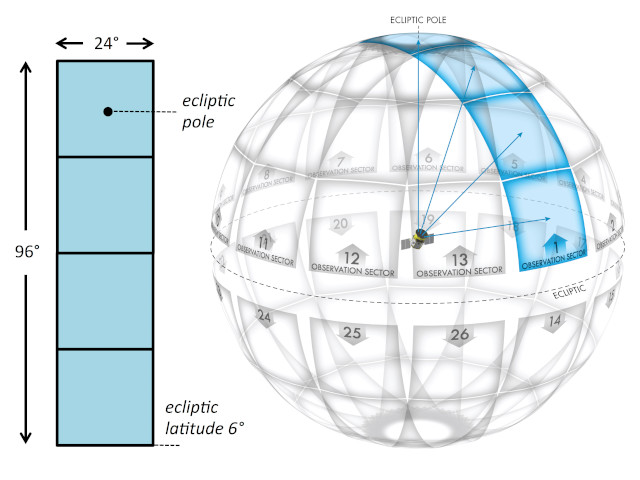

幸いなことに、ASASSN-19btはTESSの「継続観測領域」と呼ばれるエリアで起こっていた。TESSは全天を26個の「セクター」と呼ばれる領域に分けて、一つのセクターを約27日間にわたって観測する。2018年7月から観測が始まり、約2年で全天を一巡する計画だ。長い時間をかけて大量の恒星の明るさを監視し、恒星の手前を未知の惑星が横切ることでわずかに減光される「トランジット」現象を見つけるのがTESSの目的だ。

TESSの観測エリア。TESSには4台のカメラが搭載されていて、4つの写野が黄道の極から黄道近くまでを短冊状にカバーする。このモザイク写野(セクター)が27日ごとに黄経方向に移動し、約2年で全天をカバーする。黄道北極・黄道南極付近はセクターが重なるために常時観測される「継続観測領域」となっている(提供:NASA)

TESSのセクターは黄道の極から黄道近くまでをカバーする短冊状のエリアになっていて、27日ごとに隣のセクターに視野を向けて観測するが、黄道北極と黄道南極の付近はセクターが重なるので常時観測されている。これが「継続観測領域」だ。今回のASASSN-19btは黄道南極に近いとびうお座で起こったため、南の継続観測領域に入っていた。そこでTESSの過去の観測データを確認すると、ASAS-SNの検出より1週間以上も早い1月21日からASASSN-19btの増光がとらえられていた。もし継続観測領域の外で起こっていたら、増光の始まりを見逃したかもしれない。

「TESSのデータによって、今回のTDEがまさに明るくなり始めた瞬間を見ることができました。TDEをこれほど早い段階で観測できたことは今までありません。ASAS-SNの地上観測で今回の現象を素早く同定できたため、最初の数日間で多波長の追観測を行えました。この初期段階のデータはTDEの物理過程をモデル化するのに非常に役立つでしょう」(Holoienさん)。

「TESSで得られる早い段階の観測データによって、これまでよりもずっとブラックホールに近い場所の光を見ることができました。TESSのデータから、ASSASN-19btの増光が非常に滑らかであったこともわかります。このことは、この現象が銀河中心で起こる別のタイプのバーストや超新星ではなく、TDEであることを示しています」(オハイオ州立大学 Patrick Vallelyさん)。

Holoienさんたちはニール・ゲーレルス・スウィフトで観測された紫外線のデータから、ASASSN-19btでは数日間で温度が摂氏約4万度から2万度まで下がったことも突き止めた。TDEで、こうした早い段階での温度低下が起こるというのはいくつかのモデルで予測されていたが、実際に見えたのは今回が初めてだ。

また、ASASSN-19btではニール・ゲーレルス・スウィフトとXMMニュートンのどちらの観測でもX線の放射が弱いという特徴が見られた。これもTDEで典型的に見られる特徴だが、紫外線が大量に放射されるのにX線が弱い原因については、まだ完全にはわかっていない。

「これを説明する理論はいくつか提案されています。星がブラックホールに破壊されて出た残骸に光が反射されてエネルギーを失うとか、これまでの想定よりもブラックホールからずっと離れた場所で降着円盤ができるために、光がブラックホールの重力の影響をあまり受けない、といったものです。TDEの初期段階の観測データがもっとたくさん集まれば、こうした謎を解く手がかりになるかもしれません」(「スウィフト」主任研究員 S. Bradley Cenkoさん)。

TDEは非常にまれな現象で、天の川銀河と同規模の銀河では1万〜10万年に一度しか起こらない。超新星爆発が一つの銀河で100年に一度くらいの頻度で起こるのに比べると非常に数が少なく、これまでに観測されたTDEは合計で40件ほどしかない。TESSが全天の観測を終える最初の2年間で遭遇するTDEは1、2個しかないだろうと予想されている。

「TESSの観測が始まったばかりの時期にASASSN-19btを観測できたこと、しかも長い期間観測できる継続観測領域の中で起こったことは本当に特別なことです。世界各地の天文台と宇宙望遠鏡がコラボレーションすることで、他の増光現象についてもより深く知ることができるでしょう」(TESSプロジェクトサイエンティスト Padi Boydさん)。

今回の観測成果を説明する動画(提供:NASA Goddard)

(文:中野太郎)

〈参照〉

- NASA:TESS Spots Its 1st Star-shredding Black Hole

- Carnegie Institution for Science:Found: “Poster child” for being shredded by a black hole

- The Astrophysical Journal:Discovery and Early Evolution of ASASSN-19bt, the First TDE Detected by TESS 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/11/19 ブラックホール「はくちょう座X-1」のプラズマの形がわかった

- 2025/10/21 M84銀河中心から噴き出すジェットは早い段階で細さを失う

- 2025/08/14 ブラックホールX線連星のスペクトル変化をXRISMで観測

- 2025/07/24 最も重いブラックホール合体による重力波の記録を更新

- 2025/06/24 潮汐破壊現象の偏光観測により、銀河中心の特異な構造を解明

- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能

- 2025/04/25 恒星ブラックホールが生み出す“加速器”現象をXRISMがとらえた

- 2025/04/16 ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明

- 2024/09/30 ブラックホールの自転による超高光度円盤の歳差運動を世界で初めて実証

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/09/05 ブラックホール周囲の降着円盤の乱流構造を超高解像度シミュレーションで解明

- 2024/08/02 X線偏光でとらえたブラックホール近傍の秒スケール変動

- 2024/04/22 最も重い恒星質量ブラックホールを発見

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/04 合体前のブラックホールは決まった質量を持つ?

- 2022/12/06 M87ブラックホールのジェットがゆるやかに加速する仕組み

- 2022/12/01 ブラックホールを取り巻くコロナの分布、X線偏光で明らかに

- 2022/11/10 「一番近いブラックホール」の記録更新

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

- 2022/07/25 「ブラックホール警察」、隠れたブラックホールを発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)