大質量星の爆発で作られた大量のシリカ

【2018年11月26日 Spitzer Space Telescope】

シリカ(二酸化ケイ素)は地球の地殻の6割近くを占めている物質で、砂やガラス、コンクリートの材料、半導体に使われるケイ素の原料など、身の回りの様々なものに含まれている。

シリカを含む塵は宇宙に広く存在しているので、シリカが地球に大量にあることは何ら驚きではない。しかし、どのような天体や物理現象がこの塵を生み出しているのかは、はっきりとはわかっていない。宇宙塵の起源の一つは、太陽のような軽い恒星が一生の終末期近くに見せる、「AGB(漸近巨星分枝)星」と呼ばれる赤色巨星の一種だ。しかし、AGB星を起源とする宇宙塵の主な構成物質はシリカではなく、宇宙全体のシリカの塵の起源となりうるかどうかは不明である。

米・SETI研究所のJeonghee Rhoさんたちの研究チームは、NASAの赤外線天文衛星「スピッツァー」による観測データから、カシオペヤ座の方向約1万1000光年の距離に位置する超新星残骸「カシオペヤ座A」と、や座の方向約2万光年の距離に位置する超新星残骸「G54.1+0.3」内にシリカが存在することを突き止めた。どちらも太陽よりずっと重い星が一生の最期に大爆発を起こして作られた超新星残骸であり、こうした現象がシリカの塵の起源である可能性を示唆する結果である。

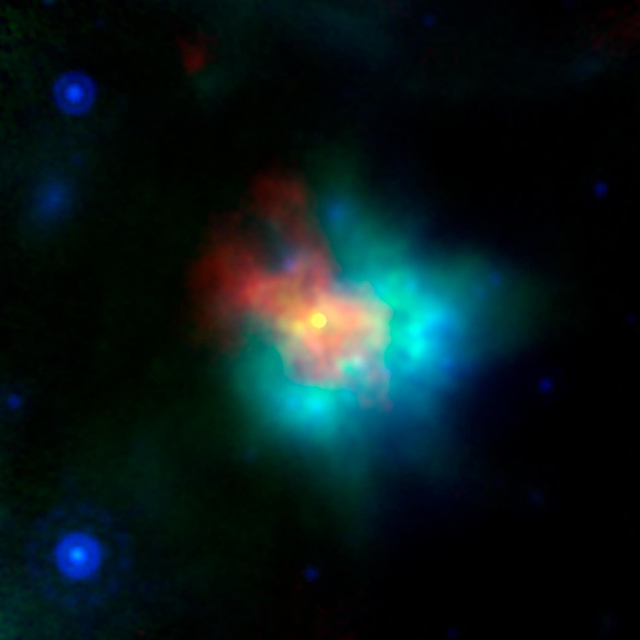

電波・赤外線・X線観測のデータから作成された超新星残骸「G54.1+0.3」の擬似カラー画像。中央の黄色い丸が強いX線と電波を放射する中性子星(パルサー)、青と緑はシリカを含む塵からの放射。赤は電波の放射(提供:NASA/JPL-Caltech/CXC/ESA/NRAO/J. Rho (SETI Institute))

Rhoさんたちはコンピューターモデルによって、シリカが存在している場合に赤外線のスペクトル中にどのような特徴が見られるかを調べ、それを観測データと比較した。その際、塵の形状が完全な球体であると考えると観測と一致しなかったが、塵が細長く伸びたラグビーボールのような形状だと仮定したモデルは、観測データとよく一致した。この形状は、シリカの形成にあるプロセスが強く関係していることを示す証拠かもしれないという。

また、ESAの赤外線天文衛星「ハーシェル」のデータと組み合わせて解析を行い、それぞれの超新星爆発で作られたシリカの量を見積もったところ、宇宙の歴史を通じて起こってきた超新星爆発によって、宇宙に存在する塵の量をじゅうぶん説明可能であることが示された。大質量星の超新星爆発が、シリカの塵の重要な供給源であることを物語る研究成果である。

〈参照〉

- Spitzer:Exploding Stars Make Key Ingredient in Sand, Glass

- MNRAS:A dust twin of Cas A:cool dust and 21μm silicate dust feature in the supernova remnant G54.1+0.3 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/10 塩素やカリウムは活動的な大質量星の内部で作られた

- 2025/09/05 超新星残骸から「星の死に際の瞬間」の情報が得られた

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/27 爆発直前に「骨」までむき出しになった超新星

- 2025/08/19 新種の超新星残骸か、XRISMが明かしたW49Bの3次元構造

- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能

- 2025/04/17 大質量星の動きが示唆する小マゼラン雲の破壊過程

- 2025/04/08 超新星残骸に刻まれた傷痕をXRISMが観測

- 2024/12/25 星ナビ2月号は「ときめく超新星残骸」と「美しく星が滲むソフトフィルター」

- 2024/09/24 「XRISM」の観測で超新星残骸、活動銀河核の新たな成果

- 2024/07/31 超新星残骸が宇宙線を生み出す「強い磁場」の証拠を確認

- 2024/07/12 現代に再び目覚めた、『吾妻鏡』の超新星残骸

- 2024/03/06 X線分光撮像衛星XRISMの初期科学観測データ公開

- 2023/06/29 X線天文画像を鮮明にする新手法

- 2023/06/22 重い星は軽い種からできる

- 2023/06/01 大きな赤ちゃん星の温かさが届く範囲は10光年程度

- 2023/03/06 超新星の電波再増光が示す連星進化の道筋

- 2023/03/02 星を大きく育てる、円盤の渦巻き

- 2023/01/30 磁場が支えていた大質量星への物質供給

- 2023/01/10 星の周りで有機物に取り込まれる窒素と重水素

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)