第二の地球探しの新観測装置「IRD」がファーストライト

【2018年7月6日 アストロバイオロジーセンター】

NASAの系外惑星探査衛星「ケプラー」などの観測により、現在では5000個を超える数の系外惑星や系外惑星候補が発見されている。その中には「ハビタブル惑星」と呼ばれる、生命の居住に適した“可能性”のある惑星も含まれているが、まだ発見数が少なく、地球から遠く離れているため、詳しい調査や観測には適していない。そのため、惑星の特徴を詳細に調べることができる、地球から近いハビタブル惑星を発見することが、宇宙における生命を研究する「アストロバイオロジー」における今後の重要な課題となっている。

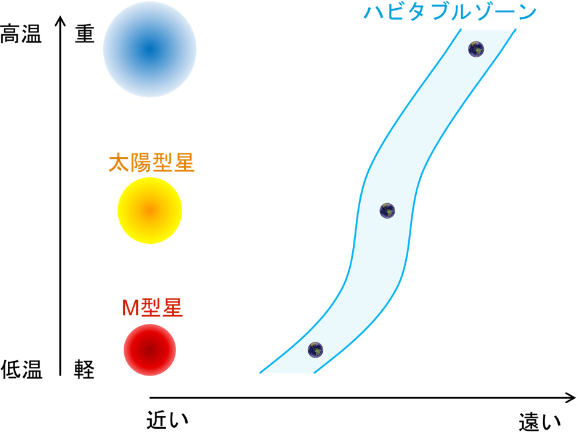

「惑星に液体の水が存在可能な、中心星からの距離の範囲」として定義される「ハビタブルゾーン」は、中心星の表面温度が高くなるほど星から遠く離れる。このような惑星を発見することは、惑星の重力による中心星の動きの検出から惑星を見つけるドップラー法や、惑星が中心星の手前を通ることで生じる明るさの変化から惑星を見つけるトランジット法といった手法では、非常に難しい。

中心星とハビタブルゾーンの距離の関係。ハビタブルゾーンは低温の星では星に近く、高温度星では遠くなる(提供:アストロバイオロジーセンター リリースページより、以下同)

そこで注目されているのが、太陽系の近くにも多く存在している低温の恒星「M型星」(赤色矮星)だ。M型星は表面温度が低く暗いため、ハビタブルゾーンが星の近くに存在する。また、M型星は質量やサイズが太陽型星のような他の恒星に比べて小さく、惑星によって引き起こされる変動が大きいため、ハビタブルゾーンに位置する惑星の発見が容易となる。

そのM型星の中でも、低質量で低温度の「後期M型星」に対する関心が高まっている。現在の最新技術を使えば、地球と同程度の質量をもつ惑星をハビタブルゾーン内に発見できる可能性があるからだ。

これまで系外惑星探索は、主に可視光線で行われてきた。しかし、後期M型星は可視光線では一般的に暗く、赤外線で明るく輝いているため、赤外線での観測が有利となる。そこで、自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター、国立天文台、東京大学、東京農工大学、東京工業大学の研究者たちを中心とした研究チームは、系外惑星探索用の近赤外高分散分光器「IRD」(InfraRed Doppler)を開発した。

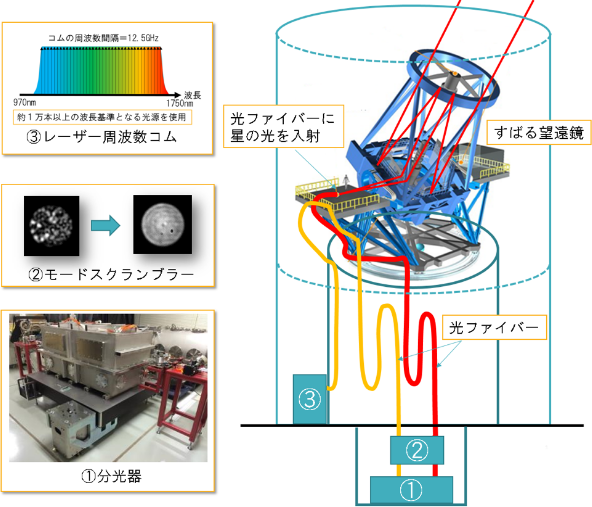

IRDは、これまで不可能だった後期M型星に最適な赤外線を使って、高精度なドップラー法の観測を行うことができる。小さな惑星を発見するために、IRDは主に以下のような性能を持つ。

- 波長分解能が高く、広い波長域を同時に観測できる、非常に安定な赤外線分光器:

波長分解能が高いと、天体のスペクトル中の多くの吸収線をシャープにとらえられ、ドップラー法で高精度の観測が達成できる。また、分光器の波長範囲が広くなると利用できる吸収線の数も増えるため、ドップラー法の精度が向上する。 - 恒星の速度を精密に測定するための正確な物差しとなる、非常に新しい「レーザー周波数コム(光コム)」:

ドップラー法で高精度な観測を行うには、高性能の分光器だけでなく精密な「波長の目盛り」が必要となる。IRDでの観測では波長の目盛りとして、レーザー周波数コム(光コム)を利用する。レーザー周波数コムにより、従来より高い精度で波長を精密に決定でき、同時に恒星スペクトルの吸収線を余すことなく利用できるようになる。 - 光の乱れを低減する「モードスクランブラー」:

装置の不安定性や大気の揺らぎなどが原因で天体からの光が乱れると、精密な測定が妨げられてしまう。モードスクランブラーによって、その乱れを低減している。

IRDの模式図。すばる望遠鏡のナスミス焦点に集めた天体の光をモードスクランブラー(2)に通して乱れを低減し、分光器(1)に入れる。レーザー周波数コム(3)の光も同様

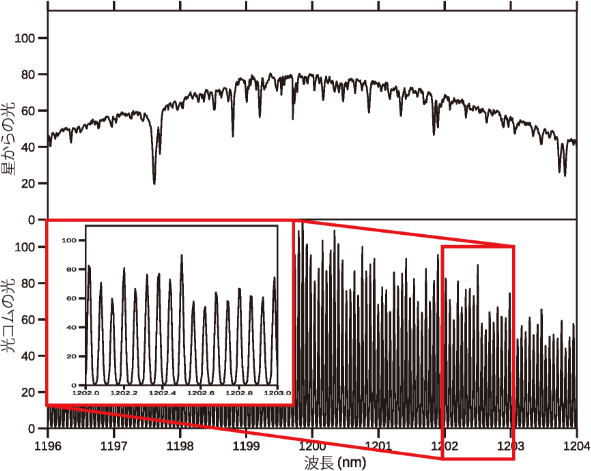

今年2月、このIRDをすばる望遠鏡に取り付けた観測が行われ、IRDの全機能を活かした観測装置のファーストライトに成功した。

1次元化された天体(M型星、上)と光コム(下)のスペクトル。天体のスペクトルには凹んでいる場所(吸収線)があり、光コムのスペクトルは山(輝線)が多数存在する。赤い枠は光コムの一部を拡大したもの

IRDと大口径のすばる望遠鏡との組み合わせは、ドップラー法で後期M型星の周りのハビタブル惑星を発見するうえで非常に強力なものとなる。今年8月からは世界中の研究者による利用が開始され、本格観測が始まる。後期M型星は太陽系からわずか30光年以内に500個以上も存在しており、その周りに系外惑星が見つかれば詳しく調べることが可能だ。IRDによる後期M型星の惑星探索から、天文学やアストロバイオロジーにとって貴重な知見が得られることが期待されている。

関連商品

関連記事

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/11/07 すばる望遠鏡の新装置、恒星周囲の円盤を高精細に観測

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/09/16 すばる望遠鏡や「ひので」太陽望遠鏡など4件が「重要科学技術史資料」に

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2025/01/17 すばる望遠鏡の超広視野多天体分光器PFSが本格始動

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/09/10 カイパーベルトの外側に10個以上の天体を発見

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)