彩層の速い時間変動とコロナループ加熱の関係

【2017年10月11日 国立天文台】

日米仏が共同実施している太陽観測ロケット実験「CLASP」では搭載された機器を使って、太陽の活動領域である彩層を0.6秒という非常に高い時間分解能で観測している。

JAXA宇宙科学研究所の石川真之介さんたちの研究チームはこの時間分解能を生かすため、30秒以下で発生する速い時間変動のみに注目した解析を行い、大きな時間変動がどこで起こっているかを調べた。

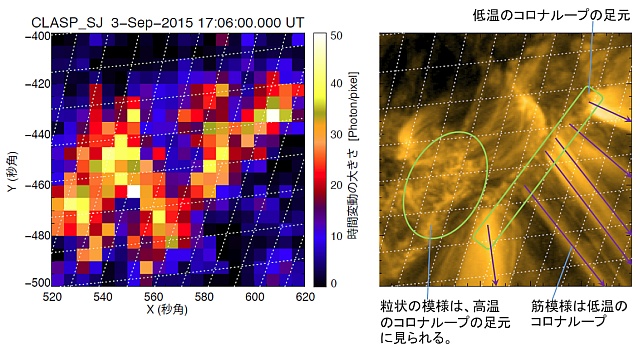

その結果をNASAの太陽観測衛星「SDO」がとらえたコロナループ画像と比較したところ、コロナループの足元で彩層の速い時間変化が大きいことがわかった。コロナループの加熱に速い時間変動が関わっている可能性を示唆する結果である。

次に、80万度の温度に感度を持つ波長で観測された比較的低温のループと、200万度に感度を持つ波長で観測された比較的高温のループについて、コロナループの温度とループ足元の彩層での速い時間変化を比較したところ、彩層の速い時間変動に違いは見られなかった。

(左)CLASP搭載の撮像装置が観測した彩層での速いスケールの時間変動のマップ、(右)NASAの太陽観測衛星「SDO」によるコロナループの画像。コロナループの足元で時間変動が大きいことがわかる(提供:(左)国立天文台、JAXA、NASA/MSFC、(右)NASA/SDO)

撮像装置で観測された速い時間変動によってコロナループが加熱されているとすると、温度の高いループの足元ほど時間変動が大きいことが予測される。しかし、今回の結果ではそのようなふるまいは見られておらず、少なくともコロナループの温度差を作り出すうえで速い時間変動は寄与していないことが示されている。

〈参照〉

- 国立天文台:CLASP 撮像装置により観測された彩層の速い時間変動とコロナループとの関係

- The Astrophysical Journal:CLASP/SJ Observations of Rapid Time Variations in the Lyα Emission in a Solar Active Region 論文

〈関連リンク〉

- 国立天文台 科学衛星「ひので」

- SDO

- アストロアーツ 投稿画像ギャラリー:太陽

関連記事

- 2025/12/24 2026年1月1日 初日の出

- 2025/09/25 高精度・高信頼度で太陽フレアを予測するAIを開発

- 2025/01/07 太陽とよく似た性質の星でもスーパーフレアが100年に1回起こる

- 2024/12/24 2025年1月1日 初日の出

- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

- 2022/09/20 太陽磁場の反転現象「スイッチバック」の謎を解明

- 2022/08/17 ガイアのデータで描く太陽の未来

- 2022/07/08 太陽コロナを効率的に加熱するマイクロフレア

- 2022/03/24 太陽型星では大気の加熱メカニズムは普遍的

- 2022/03/07 太陽コロナの特殊なイオンを実験室で生成

- 2022/03/03 太陽表面の乱流運動を深層学習でとらえる

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)