分子雲では初となる直線炭素鎖分子の検出

【2017年10月5日 東京理科大学】

黒鉛、ダイヤモンドに次ぐ、炭素の第三の形態である直線炭素鎖分子は、他の分子との衝突で簡単に壊れてしまうため地球上では天然に存在せず、高真空かつ極低温の宇宙空間に特有の炭素の形態である。実際に宇宙空間では多くの直線炭素鎖分子が発見されており、これまでに検出されている分子の4割程度がこのグループに属している。

こうした直線炭素鎖分子が進化して安定になり、原始地球に最初の有機物としてもたらされたと広く考えられている。分子の化学進化を解明し地球の有機物の起源を調べるうえで、直線炭素鎖分子の存在は重要だ。また、宇宙空間のある領域の化学組成を調べる際にも、この種の分子が一つの指標になる。

東京理科大学の荒木光典さんたちの研究チームは、米・国立電波天文台のグリーンバンク100m電波望遠鏡を用いて、おうし座分子雲領域にある低質量星形成領域L1527を観測した。L1527ではこれまでに、炭素が5個以下の短い直線炭素鎖分子が観測されており、それ以上の長いものはほとんど存在しないと考えられていた。

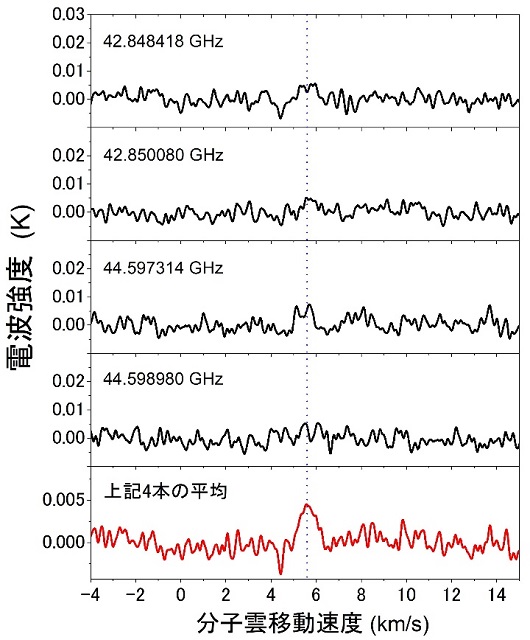

のべ43時間にわたる電波観測と微弱な信号の積算処理を行ったところ、直線炭素鎖分子の一つであるC7Hの存在が明らかになった。他の種の天体でC7Hの検出例はあったが、分子雲における検出は初めてのことで、長い直線炭素鎖分子も豊富に存在することを示す結果である。

検出されたC7Hの電波信号。4本の電波信号それぞれでは微弱な信号しか見られないが、4本のスペクトルの重ね合わせ処理を行ったところ、はっきりとしたピークが現れた(提供:プレスリリースより、以下同)

分子雲と直線炭素鎖分子C7Hのイメージイラスト

さらにこの検出成功は、他の暗黒星雲や星形成領域でもC7H分子が観測できる可能性や、より長い直線炭素鎖分子C8HがL1527領域に観測に十分な量存在することも示している。今後の観測で分子雲の化学組成と化学進化がより明らかにされ、原始地球の有機物の起源が解明されることが大きく期待される。

〈参照〉

- 東京理科大学:宇宙のガス雲で炭素のながーい分子(CCCCCCCH)が見つかった!電波望遠鏡による直線炭素鎖分子C7Hの分子雲初検出

- The Astrophysical Journal:Long carbon chains in the warm-carbon-chain-chemistry source L1527: First detection of C7H in molecular clouds 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/02/28 アルマ望遠鏡がとらえた小マゼラン雲のふんわり分子雲

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2023/09/26 天の川銀河中心の分子雲の距離と速度を精密計測

- 2023/05/23 宇宙ジェットで掃き集められた分子雲

- 2023/02/22 中間質量ブラックホールの証拠?「おたまじゃくし」分子雲を発見

- 2022/06/13 星団から弾かれた星が星雲を広げる

- 2022/03/16 星の誕生が分子雲に影響を与える範囲は狭い

- 2022/03/08 ガスが集まって大質量星になるまでの過程

- 2021/12/03 天の川銀河の最果てに、有機物とともに生まれた星を発見

- 2021/06/17 星が誕生する環境は、銀河内の位置によって異なる

- 2021/04/21 赤ちゃん星は予想外に大食い?オリオン座大星雲の観測で判明

- 2021/03/26 赤ちゃん星を包む惑星の材料は個性豊か

- 2021/03/17 ガス雲の衝突が星団を作る

- 2021/03/03 連星の誕生、星の種が分裂している場面を初めて観測

- 2020/08/27 宇宙空間でコマのように回転する有機分子を多数発見

- 2020/03/18 天の川銀河外縁部の分子雲衝突候補天体の距離を精密測定

- 2019/07/31 星の生産工場はとても希少

- 2019/02/19 ガス雲を振り回す野良ブラックホール

- 2018/06/28 分子雲の衝突で形成されたオリオン座大星雲の巨大星

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)