火星で大規模な砂嵐発生中

【2020年11月20日 田部一志さん】

筆者:田部一志さん(月惑星研究会)

今年10月6日に地球と最接近した火星は、現在は地球からどんどん遠ざかっているが、依然として宵の中天で明るく妖しく輝き人目を引いている。最接近から1か月以上が過ぎ視直径はやや小さくなったものの、引き続き多くのアマチュア天文家がこぞって火星の写真を撮影している。

このように衆人が注視している火星で、11月9日ごろから、赤道からやや南半球にかけて異変の兆候が見えていた。そして11月13日になると、砂嵐(ダストストーム)が発生していることがいよいよ誰の目にも明らかになった。

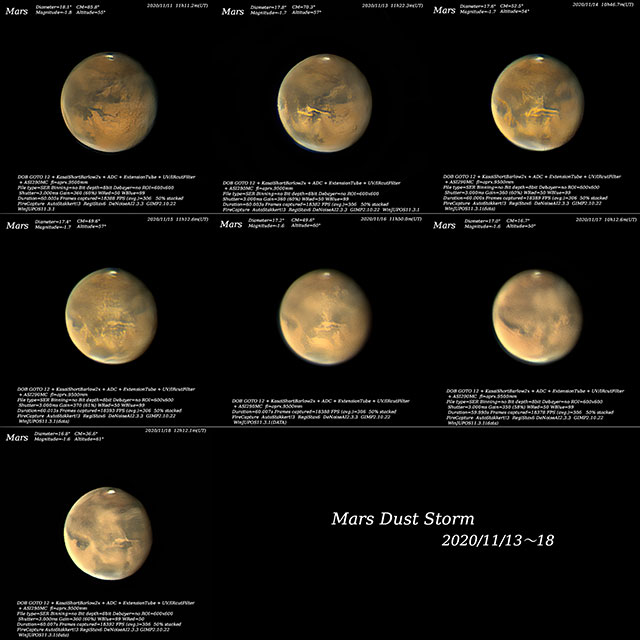

11月11日(左上)から18日(左下)にかけての火星表面の変化(撮影:Ken.Nakayamaさん)。いくつもの砂嵐が同時に発生して複雑な様相を呈している。画像は上が南。画像クリックで天体写真ギャラリーのページへ(画像の選定はニュース編集部による)

砂嵐は地球から見ると黄色い雲のように見えるので「黄雲」と呼ばれることもある。前例をふまえると、今回の黄雲は火星全面を覆う大黄雲までは成長しないだろうと思われているが、目の離せない状態だ。

こうした砂嵐はなぜ発生するのだろうか。火星は地球などの惑星と比べて大きく歪んだ楕円形の軌道を持っているため、太陽から受ける熱も軌道上の位置によって大きく異なる。太陽に近いときは、遠いときの40%も多くの熱エネルギーを受けている。

今年8月3日に太陽に近づいた火星の太陽直下点(火星面で太陽が天頂に見える場所)の緯度は、11月現在南緯20度付近にある。このあたりが、火星面で最も温度の高いところになっており、しかも、南北の極冠が縮小して火星全体の気圧が高い(とは言っても9hPa程度と地球の1%以下である)状況だ。このような条件がそろったとき、火星に砂嵐が発生することが多い。

火星の砂嵐は、細かい砂粒が風で空中に舞っている状態であり、濃いと地表の模様は全く見えなくなる。2018年の最接近の際には全面が濃く覆われてしまい、火星表面の様子がほとんど見えなくなってしまっていた。今回も砂嵐の起こっているところは黄色一色に塗りつぶされている。粒子の大きさは数μmから100μm(0.1mm)以下の小さなものであり、嵐の収束とともに地表面に落ちる。

不思議なのはここからだ。19世紀から何度も全球を覆うほどの砂嵐が観測され、今回のように局所的な砂嵐は無数に起こっているといっても過言ではない。すると、火星面は砂の色一色に塗り潰されてしまいそうなものだが、実際には火星面の主だった模様(反射率の違い)は、19世紀からほとんど変わっていないのである。想像力をたくましくした20世紀初頭の観測者達は、暗い模様は砂を払い除けることのできる植物であると考えた。この説は1950年代末ごろまで教科書にも載っていたが、今では否定されている。

メカニズムの解明は別に譲るとして、今は日々様相が変わっていく火星を追いかけ続けてみよう。小さくなっても、まだまだ要注目である。

〈関連リンク〉

- アストロアーツ:

- 【特集】火星(2020年10月6日 地球最接近)

- 天体写真ギャラリー:2020年 火星

関連記事

- 2025/11/17 火星探査ミッション「エスカペイド」の双子の探査機、打ち上げ成功

- 2025/10/20 小天体の捕獲による火星衛星の形成メカニズムを解明

- 2025/09/10 火星のクレーターに記録された6億年の氷の変遷

- 2025/06/10 2025年6月中旬 火星とレグルスが大接近

- 2025/05/25 2025年6月1日 月と火星が大接近

- 2025/04/24 2025年5月上旬 火星とプレセペ星団が大接近

- 2025/03/28 2025年4月5日 月と火星が接近

- 2025/02/03 2025年2月9日 月と火星が大接近

- 2025/01/24 火星の地下氷が豊富な領域を特定、有人探査の着陸候補

- 2025/01/15 2025年1月下旬 火星とポルックスが接近

- 2025/01/09 2025年1月17日 火星がふたご座で衝

- 2025/01/03 2025年1月12日 火星が地球と最接近

- 2024/12/12 2024年12月18日 月と火星が接近

- 2024/11/26 2024年12月上旬 火星とプレセペ星団が接近

- 2024/11/14 2024年11月20日 月と火星が接近

- 2024/10/22 【特集】火星(2025年1月12日 地球最接近)

- 2024/10/17 2024年10月23日 月と火星が接近

- 2024/10/03 火星の地震波が示す、液体の水が地下に存在する可能性

- 2024/10/03 「火星のクレーター」を教室に再現!ドラマ「宙わたる教室」が10月放送開始

- 2024/09/25 太古の火星でホルムアルデヒドが有機物生成に寄与

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)