超大質量ブラックホールの周りにあるドーナツ構造の正体

【2018年12月6日 アルマ望遠鏡】

多くの銀河の中心には、太陽の数十万倍から数億倍もの質量を持つ超大質量ブラックホールがあると考えられている。中でも「活動銀河核」と呼ばれる、非常に大量の物質を吸い込む活動的な超大質量ブラックホールの中心核は、そのブラックホールを持つ銀河にも大きな影響を与えるとされており、銀河の進化を探る手がかりとして注目されている。

活動銀河核はブラックホールの重力に引かれて落下してくる物質のエネルギーをもとにして非常に明るく光っており、ブラックホールに吸い込まれなかった物質はそのエネルギーを浴びて噴水のように噴き出していると考えられている。そして、ブラックホールの周りにはガスと塵がドーナツ状に集まった分厚い構造が存在することが、アルマ望遠鏡の観測によって確認されている。しかし、そのドーナツ構造の形成過程は長年の謎とされてきた。

鹿児島大学の和田桂一さんたちはスーパーコンピュータ「アテルイ」を使って、活動銀河核からの強烈な光が周囲のガスに与える圧力、熱のやり取り、ガスの中での分子の生成と破壊、光の放出など様々な過程を組み込んだシミュレーションを行い、活動銀河核の周囲で起こっている現象を調べた。

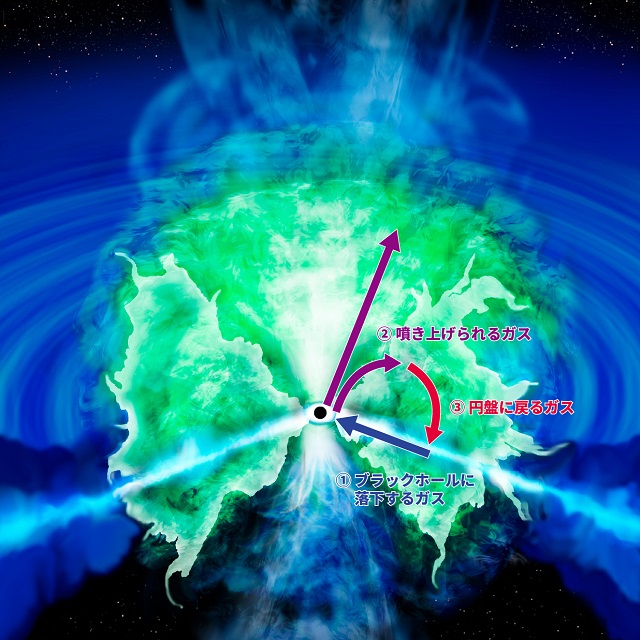

その結果、ドーナツ構造は(1)ブラックホールを取り巻く薄い円盤の中で回転しながらブラックホールに落下するガス、(2)ブラックホール周辺から噴き上げられるガス、(3)(2)の一部が重力によって円盤に落下してくる成分、の3つが合わさってできたものであることが示された。つまり、ガスの流入・流出・落下が「噴水」のような流れをなし、自然にドーナツのような分厚い構造を作っているということである。これは、長年の謎であった活動銀河核のドーナツ構造の起源に迫るものだ。

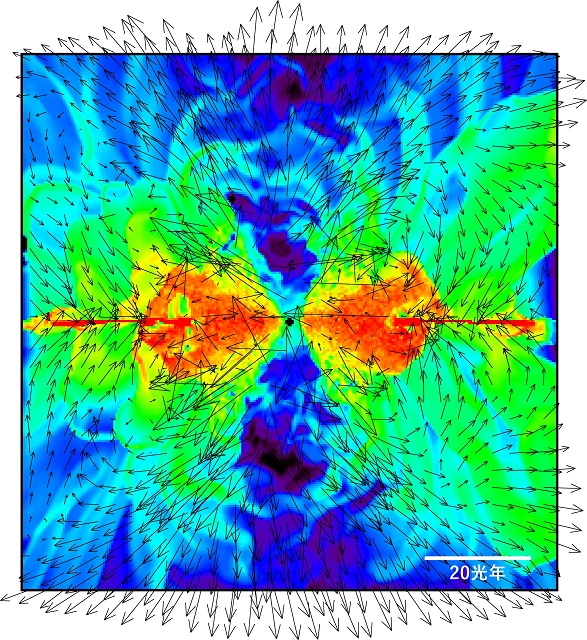

「アテルイ」によるシミュレーションで示された超大質量ブラックホール周囲のガスの分布の断面図。中央のブラックホールに向かって落下するガス、両極方向(図の上下方向)に噴き出すガス、重力に引かれて円盤部分に落下するガスの動きと分布が示されている。矢印がガスの動きを表す。黄色や赤の部分は密度が高い領域で、ブラックホールの両側に厚みのある構造ができている(提供:Wada et al.)

「これまでの理論モデルは、ドーナツ的な構造を先に仮定し、その形や内部構造をいろいろ変えて活動銀河核の観測結果を説明しようとするものでした。一方私たちは、物理法則に基づく数式をきちんと解けば、自然にドーナツ的構造ができ、さらに様々な波長の観測結果も説明できるということを初めて示したのです」(和田さん)。

超大質量ブラックホールを取り巻くガスのイメージ。ドーナツ構造を作り出す3つの成分が示されている(提供:国立天文台)

このシミュレーションの結果を証明するには実際の観測によって検証する必要がある。国立天文台の泉拓磨さんたちはシミュレーション研究を行った和田さんたちと共に、アルマ望遠鏡で「コンパス座銀河」を観測した。地球からおよそ1400万光年彼方にある渦巻型のコンパス座銀河は、最も地球に近い活動銀河核の一つで、詳細な観測を行うには最適なターゲットだ。

研究チームは一酸化炭素分子が放つ電波と、炭素原子が放つ電波の観測を行った。一酸化炭素は低温で高密度なガス円盤に含まれ、活動銀河核からの強烈な光によって一酸化炭素分子が壊れることで炭素原子が作られると予測されている。

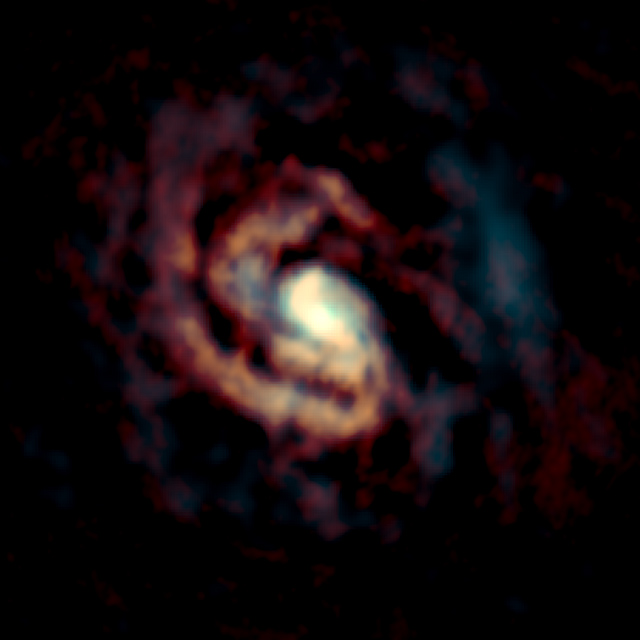

アルマ望遠鏡で観測したコンパス座銀河の中心部。一酸化炭素(オレンジ色)と炭素原子(水色)の分布を示している(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Izumi et al.)

観測の結果、シミュレーションのドーナツ構造の(1)の成分に相当する一酸化炭素分子は超大質量ブラックホール周りを整然と運動する薄い円盤構造を作っていることがわかった。

一方、炭素原子は活動銀河核から噴き出すような動きをしており、その速度は超大質量ブラックホールとガス円盤の重力を振り切るほど速いものではないこともわかった。つまり、噴き出た炭素原子の一部はやがて重力に引かれブラックホールの近くに戻ってくると考えられる。これはドーナツ構造を構成する(2)と(3)の成分にあたるとされ、シミュレーションによる結果と一致している。

また、円盤部分の炭素原子は一酸化炭素分子よりも乱雑な運動をしていることも明らかになった。炭素原子ガスの圧力が高いことを示しており、結果としてガスの厚みが大きくなっていると考えられる。ガスの運動が乱雑なのは、ドーナツ構造を構成する(3)の成分として落下してきた炭素原子ガスが円盤部分のガスと衝突してかきまぜられるためと解釈でき、(3)の成分が存在する証拠といえる。

「活動銀河核を取り巻くドーナツ構造の起源をはっきり示すことができた、と私たちは考えています。アルマ望遠鏡を使って、原子ガスと分子ガスの両方の分布や動きを詳細に調査することで初めて成し得た成果です。アルマ望遠鏡とNASAが開発中の『ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡』を組み合わせれば、活動銀河核周辺のガスの流れを完全に理解できるでしょう。世界中の研究者と協力して、そのための研究計画を練っているところです」(泉さん)。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡:超巨大ブラックホールを取り巻くドーナツ構造の正体を暴く

- The Astrophysical Journal:Circumnuclear Multiphase Gas in the Circinus Galaxy. II. The Molecular and Atomic Obscuring Structures Revealed with ALMA 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/02/24 ブラックホールと暗黒物質が引き起こす銀河団の「嵐」

- 2026/01/26 理論上限の13倍の速さで物質を飲み込む巨大ブラックホール

- 2026/01/16 初期宇宙の怪物銀河は多様なしくみで爆発的に星を生む

- 2026/01/08 太陽で起こるガス加速とそっくり、活動銀河核の超高速ガス噴出

- 2025/12/12 初期宇宙の謎の天体に赤外線とX線観測で迫る

- 2025/11/21 132億年前の銀河で「超高温の星工場」を発見

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/07/08 銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/06/24 潮汐破壊現象の偏光観測により、銀河中心の特異な構造を解明

- 2025/06/19 M87に2つめの超大質量ブラックホールは存在するか

- 2025/06/10 超大質量ブラックホールの宇宙最大級集団「宇宙のヒマラヤ」

- 2025/05/20 超大質量ブラックホールが撃ち出す超高速のガスの弾丸

- 2025/03/12 129億年前の超大質量ブラックホール付近に熱いガスを発見

- 2025/03/06 謎の天体で作られる銀河の雪

- 2025/02/17 初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢

- 2025/01/28 M87ブラックホール周囲の降着円盤の乱流が明るさの変化に影響

- 2024/12/24 原始銀河団でブラックホール活動により一斉に活動を停止した銀河

- 2024/12/19 M87のジェットから強力なガンマ線フレアを検出

- 2024/12/10 楕円銀河の構造が作られる現場をサブミリ波でとらえた

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)