大マゼラン雲にホットコアを検出、天の川銀河外で初

【2016年9月6日 アルマ望遠鏡】

星が誕生する「分子雲」と呼ばれる領域の大部分は、マイナス260度以下と極めて低温で、炭素・窒素・酸素といった分子の多くは氷の状態で存在している。分子雲で星が誕生し周囲の物質が暖められはじめると、氷が溶けてガスの状態で放出され、星の周りには暖められた分子ガスが大量に存在する領域が形成される。こうした生まれたばかりの星を繭のように包む暖かい分子の雲は「ホットコア」と呼ばれている。

ホットコアには、一酸化炭素のような単純な分子から水や有機分子など生命に不可欠な分子まで存在している。星や惑星の材料物質の化学的性質を探るうえでホットコアは重要な研究対象だが、天体望遠鏡の性能不足や観測対象の少なさという理由で、これまでの観測は天の川銀河の中にある天体のみに限られていた。

東北大学の下西隆さんたちの研究チームは、約16万光年彼方の矮小銀河「大マゼラン雲」にある「ST11」という生まれたばかりの星をアルマ望遠鏡で観測し、世界で初めて、天の川銀河以外にホットコアを発見した。

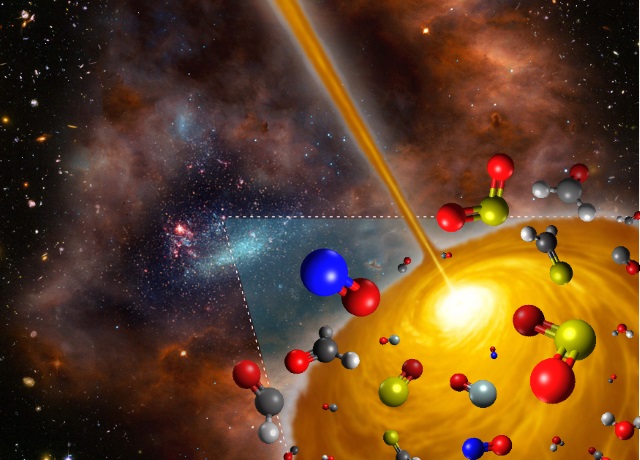

大マゼラン雲に発見されたホットコアの想像図。生まれたばかりの星を包む分子の雲や分子模型が描かれている(提供:FRIS/東北大学 (ESO/M. Kornmesser; NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team; NASA/ESA and the Hubble Heritage Team (AURA/STScI)/HEI))

見つかったホットコアの特徴を天の川銀河内にある同様のものと比較したところ、大マゼラン雲のホットコアに付随する分子ガスの化学組成が天の川銀河内のものと著しく異なることが明らかになった。とくに、大マゼラン雲ではメタノールやホルムアルデヒド、イソシアン酸といった分子が非常に少ないという点が大きな違いだ。ホットコアが形成される前の進化段階で進む氷の生成反応の違いが一因と考えられている。

また、二酸化硫黄や一酸化窒素といった他の分子についても、現状の理論モデルでは統一的な説明がつかないような興味深い結果が得られている。

大マゼラン雲は天の川銀河に比べると重元素(水素とヘリウム以外の元素)の量が少なく、この特徴は過去の宇宙の環境と似ている。このため、大マゼラン雲内の天体は、宇宙における物質の化学的多様性を探る手がかりになると考えられている。今後の研究の進展により、宇宙における星・惑星・生命の材料物質の化学的多様性が次々と明らかになっていくことが期待される。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡: 銀河系外ホットコアを初検出!生まれたばかりの星を包む暖かい分子の雲

- The Astrophysical Journal: The Detection of a hot molecular core in the Large Magellanic Cloud with ALMA 論文

〈関連リンク〉

- アルマ望遠鏡: http://alma.mtk.nao.ac.jp/

- アストロアーツ 投稿画像ギャラリー: 大マゼラン雲

関連記事

- 2025/02/28 アルマ望遠鏡がとらえた小マゼラン雲のふんわり分子雲

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2023/09/26 天の川銀河中心の分子雲の距離と速度を精密計測

- 2023/05/23 宇宙ジェットで掃き集められた分子雲

- 2023/05/15 小マゼラン雲にホットコアを初検出

- 2023/02/22 中間質量ブラックホールの証拠?「おたまじゃくし」分子雲を発見

- 2022/10/04 大小マゼラン雲を包み、星の材料を守るシールドを発見

- 2022/08/23 「最も重い星」、実は少し軽かった

- 2022/07/25 「ブラックホール警察」、隠れたブラックホールを発見

- 2022/06/13 星団から弾かれた星が星雲を広げる

- 2022/03/16 星の誕生が分子雲に影響を与える範囲は狭い

- 2022/03/08 ガスが集まって大質量星になるまでの過程

- 2021/12/03 天の川銀河の最果てに、有機物とともに生まれた星を発見

- 2021/06/17 星が誕生する環境は、銀河内の位置によって異なる

- 2021/04/21 赤ちゃん星は予想外に大食い?オリオン座大星雲の観測で判明

- 2021/03/26 赤ちゃん星を包む惑星の材料は個性豊か

- 2021/03/17 ガス雲の衝突が星団を作る

- 2021/03/03 連星の誕生、星の種が分裂している場面を初めて観測

- 2020/12/10 18億個の天体を含む「ガイア」最新データ公開

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)