小天体の捕獲による火星衛星の形成メカニズムを解明

【2025年10月20日 北海道大学】

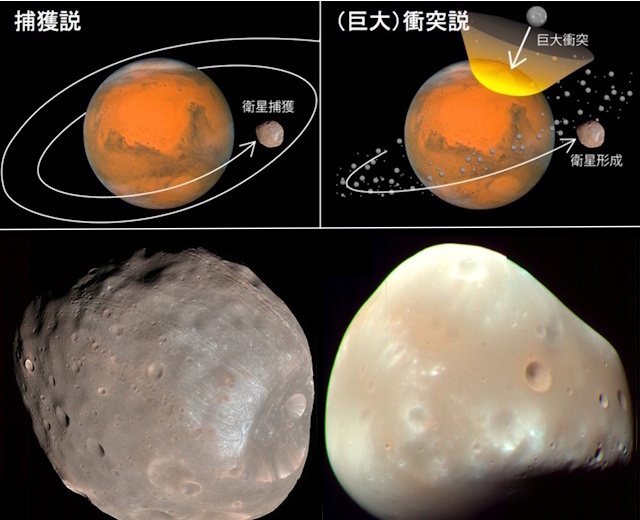

火星の2つの衛星「フォボス」と「ダイモス」は、反射スペクトルが特定の炭素質小惑星と類似していることから、小惑星が火星に捕獲されて衛星になったという説がある。しかし、この「捕獲説」では、衛星の軌道が火星の赤道面に沿ったほぼ真円であるという状態を再現できないという問題がある。

一方、地球の月の形成過程と同様に、火星への巨大天体衝突で放出された物質から衛星が形成されたとする「巨大衝突説」では、衛星の軌道特性を説明できる(参照:「火星の衛星は巨大天体衝突で形成可能、シミュレーションで解明」、「火星の衛星に火星のマントル物質」)。ところが、巨大衝突の過程では衛星の材料となる物質が高温にさらされるため、炭素質小惑星のような揮発性成分に富む衛星が形成されうるのか疑問視されている。

(上段)捕獲説(左)と巨大衝突説(右)の概念図。(下段)火星の衛星フォボス(左)とダイモス(右)(提供:(上段)東京工業大学地球生命研究所 黒川宏之、(下段)NASA/JPL-Caltech/University of Arizona(左)、(右))

最近では、衛星の軌道と小惑星に類似した組成の両方を再現する可能性が示されている「潮汐破壊捕獲」というモデルも提唱されているが、現実的な条件でのシミュレーションによる検証は行われていない。

北海道大学の松岡亮さんと倉本圭さんの研究チームは、太陽と火星という質量の大きな2天体の重力下における、質量の小さい小惑星の運動(円制限三体問題)を調べることで、火星の衛星の起源を探る研究を行った。

解析にあたっては、「一時捕獲状態」の特徴である、火星への接近距離や軌道傾斜角などが調べられた。一時捕獲状態とは、原始太陽系において惑星に接近した小天体に典型的に見られるもので、完全には束縛されず衛星にはならないものの、惑星の重力圏内に長期間滞在できる状態を言う。

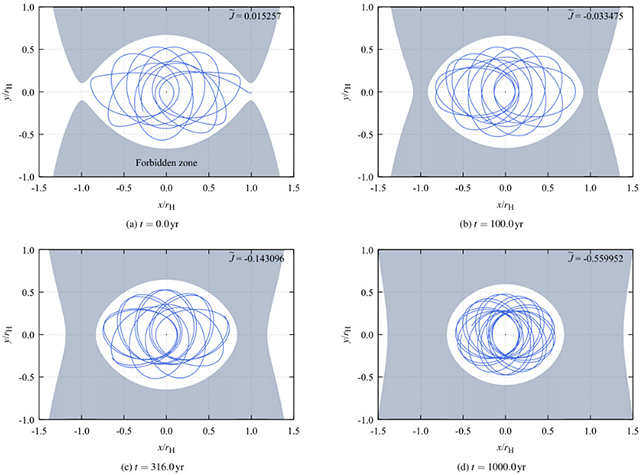

また、原始太陽系星雲のガスを考慮すると、火星に接近して一時捕獲された小天体はガス抵抗を受けて完全に捕獲され、衛星へと移行する可能性がある。松岡さんたちはガス抵抗を含めた場合についても理論解析とシミュレーションを行い、最終的に形成される衛星の軌道特性や、一時捕獲天体が捕獲される確率を調べた。

その結果、一時捕獲天体が火星に極端に接近することはないことや、火星公転面に対する軌道傾斜角が火星接近時に小さくなることが明らかになった。さらに、一時捕獲からの衛星形成が、典型的な星雲ガス密度下で数十%の確率で起こることもわかった。火星の成長には多数の小天体の接近・衝突が必要であるため、一時捕獲からの衛星形成は頻繁に起こっていたと考えられる。

小天体が一時捕獲状態から完全捕獲状態へと至るまでの軌道の変化。各時刻((a) 0~(d) 1000年)から5年間の小天体の軌道を、火星を中心とした座標系で示している。ガス抵抗による小天体の力学的エネルギー減少に伴って到達できない領域(影の部分)が拡大し、小天体は火星の重力圏内に閉じ込められて衛星となる(a, b)。その後もガス抵抗により、火星により近い軌道へと遷移する(b, c, d)(提供:Ryo N Masuoka et al.)

こうして形成された衛星はガス抵抗を受け続けることで、数千年の時間をかけて、より小さくほぼ円形の軌道へ移行する。その後、衛星が火星からおよそ10火星半径の距離まで近づくと、自転する火星の扁平率に由来する非球対称重力場の影響により、火星の公転面に沿う軌道は火星の赤道面に沿う軌道へ変化する。この過程を経ることで、捕獲衛星はフォボスやダイモスに想定される原始的な軌道(火星赤道面上、半径6火星半径程度のほぼ円軌道)に至る。

今回の研究が示す捕獲シナリオでは、火星形成の最終段階において実現したであろう原始太陽系環境を想定することで、火星の衛星の軌道特性を自然に説明できる。しかし、捕獲説と巨大衝突説のどちらが妥当かという判断には、やはり直接的な組成解析も必要となる。JAXAが来年打ち上げを予定している火星衛星探査計画(MMX)の成果が待ち望まれる。

〈参照〉

- 北海道大学:小天体の捕獲による火星衛星の形成メカニズムを解明~火星衛星探査による地球型惑星の水・有機物の起源の解明に期待~

- MNRAS:Origin of Phobos and Deimos: gas-drag capture of temporarily captured bodies 論文

〈関連リンク〉

- 火星衛星探査計画(MMX: Martian Moons eXploration):

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:火星

関連記事

- 2025/12/05 火星衛星探査機MMXにメッセージを載せよう

- 2025/11/17 火星探査ミッション「エスカペイド」の双子の探査機、打ち上げ成功

- 2025/09/10 火星のクレーターに記録された6億年の氷の変遷

- 2025/08/22 JWSTが天王星の新衛星を発見

- 2025/06/10 2025年6月中旬 火星とレグルスが大接近

- 2025/05/25 2025年6月1日 月と火星が大接近

- 2025/05/07 木星に2つの新衛星、総数は97個に

- 2025/04/24 2025年5月上旬 火星とプレセペ星団が大接近

- 2025/03/28 2025年4月5日 月と火星が接近

- 2025/03/21 土星の新衛星100個以上を公表、合計274個に

- 2025/02/03 2025年2月9日 月と火星が大接近

- 2025/01/24 火星の地下氷が豊富な領域を特定、有人探査の着陸候補

- 2025/01/15 2025年1月下旬 火星とポルックスが接近

- 2025/01/09 2025年1月17日 火星がふたご座で衝

- 2025/01/03 2025年1月12日 火星が地球と最接近

- 2024/12/12 2024年12月18日 月と火星が接近

- 2024/11/26 2024年12月上旬 火星とプレセペ星団が接近

- 2024/11/14 2024年11月20日 月と火星が接近

- 2024/10/22 【特集】火星(2025年1月12日 地球最接近)

- 2024/10/17 2024年10月23日 月と火星が接近

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)