外来のボリソフ彗星、太陽系の彗星と異なる組成

【2020年4月24日 アルマ望遠鏡/HubbleSite】

2019年8月、観測史上2例目の恒星間天体として発見されたボリソフ彗星(2I/Borisov)は、周囲に噴き出したガスと塵が観測されたことから彗星であることが判明している。2017年10月に発見された史上初の恒星間天体「オウムアムア」が発見時すでに太陽から遠ざかりつつあり、詳しい観測ができなかったため、彗星なのか小惑星なのか、別の種類の天体であるのかさえ同定できなかったのとは対照的だ。

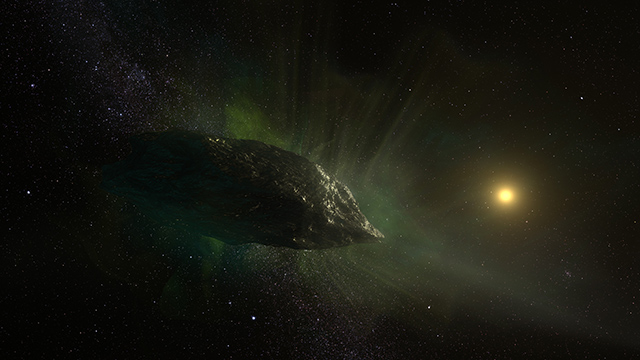

ボリソフ彗星の想像図。本体核の大きさは1km程度と見積もられている(提供:NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello)

彗星は恒星から離れた低温の環境で長い時間を過ごす天体であり、誕生したときから内部が大きく変化していないと考えられるため、惑星が誕生したときの環境を冷凍保存した天体として注目される観測対象である。発見から約3か月後の2019年12月8日に太陽に最接近したボリソフ彗星は、別の恒星における惑星形成の情報を私たちの手近なところへ届けるという非常に貴重な機会を提供した。このボリソフ彗星の組成が、アルマ望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡(HST)による観測で詳細に調べられた。

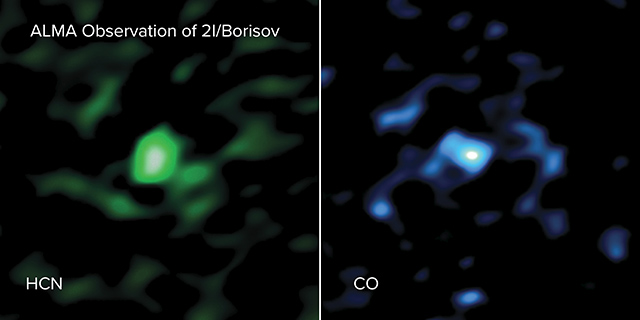

アルマ望遠鏡ではNASAゴダード宇宙飛行センターのMartin Cordinerさんたちの研究チームによって、2019年12月15日と16日に観測が行われた。Cordinerさんたちは、ボリソフ彗星から噴き出したガスから、水分子に対する一酸化炭素とシアン化水素の含有量を調べた。そしてこれらの物質の量と、別の研究によって見積もられていた彗星から噴き出す水分子の量とを合わせて解析を行った。

その結果、ボリソフ彗星に含まれる一酸化炭素の量は、太陽から約3億km以内で測定された太陽系の一般的な彗星の9~26倍とかなり大量であることがわかった。一方、シアン化水素の割合は太陽系の彗星と同程度だった。

アルマ望遠鏡が観測した、ボリソフ彗星から噴き出したシアン化水素(左)と一酸化炭素(右)(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello)

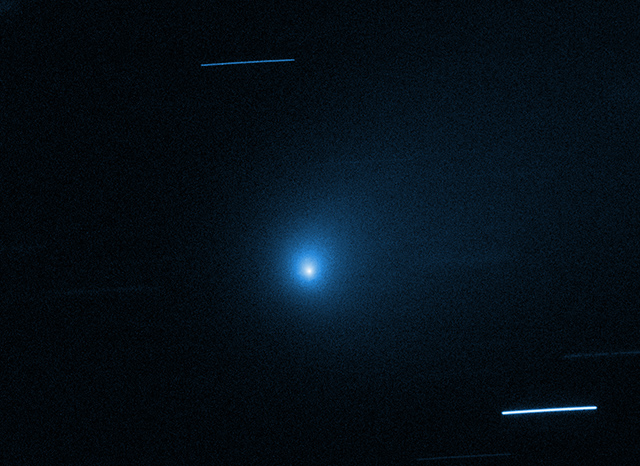

HSTでは、米・オーバーン大学のDennis Bodewitsさんたちの研究チームが2019年11月から2020年1月にかけて4回ボリソフ彗星を観測し、彗星の核から放出された一酸化炭素を調べた。その結果、一酸化炭素、酸素、水を含む様々な混合物が太陽の熱によって昇華され、ボリソフ彗星の化学組成が短時間で変化することが確認された。

ボリソフ彗星のコマ(核の周りのガス)には、少なくとも水蒸気の50%の一酸化炭素が含まれていた。これは太陽系の一般的な彗星の3倍以上である。これまでの観測では核内部に一酸化炭素の氷が閉じ込められていたためわからなかったが、彗星が太陽に近づいたことで水の氷が昇華したおかげで、一酸化炭素の量が明らかになったものだ。

HSTで撮影されたボリソフ彗星。2019年12月9日から2020年2月24日に撮影の37枚の画像を合成(提供:NASA,ESA,K. Meech (University of Hawaii), and D. Jewitt (UCLA))

一酸化炭素は星間空間でもっともありふれた分子の一つであり、太陽系の多くの彗星でも検出されているが、その量には大きなばらつきがある。理由は明らかになっていないが、彗星が太陽系のどこで作られたかに依存するのかもしれない。あるいは、彗星が太陽に近づくと揮発性の高い物質から失われていくため、彗星がどれくらいの頻度で太陽に近づくかによっても一酸化炭素の量が異なる可能性がある。

水の氷は太陽から3億kmの距離まで昇華しないが、一酸化炭素の氷は非常に揮発性が高く、太陽から約180億km離れた場所で昇華する。そのため、一般的な太陽系の彗星では、太陽から3億km以内に近づくと一酸化炭素よりも水のほうが多く表面から放出される。こうした例と異なる太陽系の彗星はパンスターズ彗星(C/2016 R2)など、ほとんど検出されていない。

ボリソフ彗星が生まれた惑星系とその中心の恒星については、まだほとんどわかっていない。太陽系の場合、多くの氷天体が存在するエッジワース・カイパーベルトが海王星の外側に広がっているが、ボリソフ彗星は赤色矮星の周りにある炭素が豊富な星周円盤から放出された可能性があることが、今回の観測結果から考えられる。赤色矮星は太陽よりも暗く軽いため、その星周円盤は太陽系よりもはるかに寒いだろう。また、赤色矮星の周囲の一酸化炭素が氷で存在するような冷たい領域を周回する、木星サイズの大きな惑星が、ボリソフ彗星を追い出したとも考えられる。

「今回の観測成果がボリソフ彗星の形成場所の環境を反映しているのであれば、太陽系の彗星とは異なるメカニズムで作られたのかもしれません。これまでアルマ望遠鏡で観測されてきた原始惑星系円盤の多くは、太陽のような小質量星の若いころに見られるものです。その多くは、太陽系で彗星が作られたと考えられている領域よりもずっと外側まで広がっていて、非常に大量のガスと塵を含んでいます。ボリソフ彗星は、こうした巨大な原始惑星系円盤で作られたのかもしれません」(Cordinerさん)。

「一酸化炭素の量は、彗星が太陽から遠ざかったときに予想どおりに小さくなりませんでした。太陽に近づいても生き残った一酸化炭素氷の量から、ボリソフ彗星は太陽系よりはるかに寒く、そして非常に異なる恒星の周りのデブリ円盤から来ていると思います」(Bodewitsさん)。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡:アルマ望遠鏡が恒星間飛行天体ボリソフ彗星の特異な組成を明らかに

- NRAO:ALMA Reveals Unusual Composition of Interstellar Comet 2I/Borisov

- HubbleSite:Hubble Probes Alien Comet's Chemical Makeup

- Nature Astronomy:論文

〈関連リンク〉

- アルマ望遠鏡

- Hubblesite

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:ボリソフ彗星(2I)

関連記事

- 2025/12/18 【レポート】地球最接近目前のアトラス彗星をとらえた

- 2025/12/16 12月19日公開 映画『楓』と天文監修の舞台裏

- 2025/12/15 XRISMが観測した太陽系外からの来訪者

- 2025/12/01 公式ブログ:【ステライメージ10】彗星の画像処理 – 徹底ガイド

- 2025/10/30 公式ブログ:彗星よ、止まれ!――メトカーフコンポジット奮闘記

- 2025/10/24 2025年11月 レモン彗星が4等前後

- 2025/10/15 【特集】レモン彗星(C/2025 A6)

- 2025/10/09 公式ブログ:レモン山天文台訪問記

- 2025/10/03 2025年10月 スワン彗星が6等前後

- 2025/09/24 2025年10月 レモン彗星が4等前後

- 2025/07/03 史上3例目の恒星間天体、3I/アトラス彗星を発見

- 2025/06/06 月・火星・隕石…大阪万博天文的見どころ(1):アメリカ・中国・日本・スイス編

- 2025/05/29 中国「天問2号」の打ち上げ成功、2つの小天体を探査

- 2025/03/05 日本天文学会春季年会 3月18日に水戸で「受賞者を囲む会」

- 2025/01/14 2025年1月 アトラス彗星が0等前後

- 2024/11/29 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2025」

- 2024/10/11 2024年10月 紫金山・アトラス彗星が4等前後

- 2024/10/04 10月11日にYouTubeライブ「ステラナビゲータで紫金山・アトラス彗星を100倍楽しむ!」

- 2024/09/30 公式ブログ:【ステラショット3】彗星を留めて撮影!「メトカーフガイド」新搭載

- 2024/09/20 2024年9月 紫金山・アトラス彗星が3等前後

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)