地球とよく似たサイズと温度の系外惑星、見落としからの発見

【2020年4月22日 NASA JPL】

米・テキサス大学オースティン校のAndrew Vanderburgさんたちの研究チームが、NASAの系外惑星探査衛星「ケプラー」(2018年10月に運用終了)が取得したデータの見直しを行い、はくちょう座の方向約300光年離れた恒星の周りに地球サイズの系外惑星「Kepler-1649 c」を発見した。

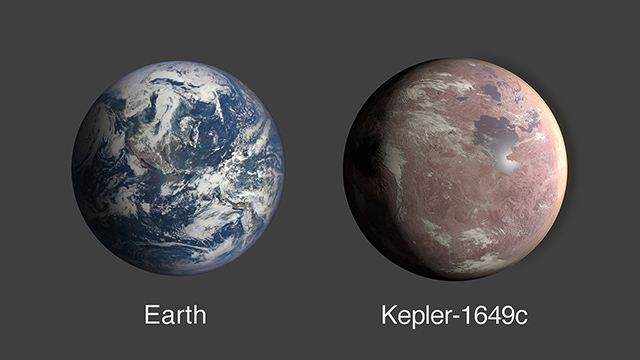

Kepler-1649 cの直径は地球の1.06倍で、地球に非常に近い。公転周期は19.5日で中心星Kepler-1649のすぐ近くを回っているが、この恒星は太陽よりはるかに暗い「赤色矮星」というタイプであるため、Kepler-1649 cが星から受ける光量は地球に届く日光の75%と穏やかだ。そのため、表面温度も地球と似ている可能性があり、天体の表面で水が液体として存在しうる「ハビタブルゾーン」の距離範囲に位置する惑星とみられる。

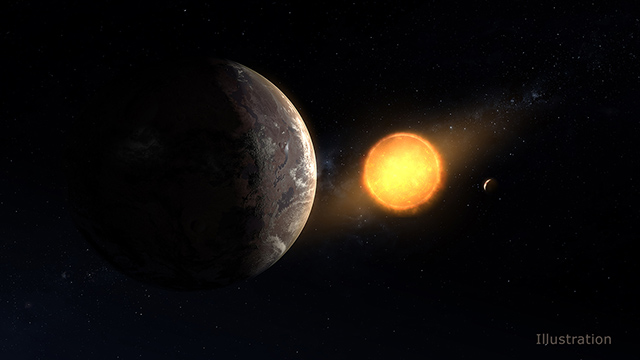

系外惑星「Kepler-1649 c」の想像図(提供:NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter、以下同)

ただし、一般に赤色矮星では表面の激しい爆発現象である「フレア」が起こる。そのため、この惑星の環境は生命に適したものであるとは言いがたいようだ。また、惑星の気温を大きく左右する大気については何もわかっておらず、サイズの推定に関しても大きな誤差が残っている。

それでもKepler-1649 cが興味深いのは、大きさと温度の両方がここまで地球に近いと推定される系外惑星が過去に見つかっていないからだ。また、この惑星が回る赤色矮星は、天の川銀河の中で一番数が多いタイプの恒星である。今回のように赤色矮星の周りでハビタブルゾーンの軌道を持つ岩石惑星の発見が重なれば、その中に第二の地球が存在する可能性も増えてくる。

地球(左)とKepler-1649 c(右、想像図)の比較

これだけ興味深い系外惑星が見逃されていたのはなぜだろうか。

ケプラーは「トランジット法」という、地球から見て恒星の前を惑星が横切ることで星が一時的に暗くなる現象を観測する手法で系外惑星を探した。ただし、恒星の減光は様々な理由で起こるため、ケプラーがとらえた膨大な数の減光記録から本物の惑星が引き起こしたものを自動的により分けるアルゴリズムが用いられている。ここで惑星以外が原因と推定された減光には「偽陽性」の判定が下されていた。

しかし、恒星の光度変化には紛らわしいものも多く、アルゴリズムには限界があることがわかっていた。そこでVanderburgさんたちは偽陽性のデータを徹底的に調べ、見落とされた可能性がある系外惑星を探してきた。その結果、Kepler-1649 cによる減光がアルゴリズムに弾かれてしまっていたことが判明したのだ。

ところで、Kepler-1649 cの存在が確認される以前から、中心の赤色矮星にはもう1つ惑星が存在することが知られていた。この惑星Kepler-1649 bもまた地球のような岩石惑星だと推測されるが、恒星からの距離は約750万kmと、Kepler-1649 cのさらに半分しかない。

興味深いことに、2つの惑星の公転周期には9:4という関係がある。これは外側のKepler-1649 cが恒星を4周する間に内側のKepler-1649 bがほぼぴったり9周することを意味している。このように公転周期が整数比となる現象は「軌道共鳴」と呼ばれ、太陽系でも冥王星と海王星の公転周期が3:2となっている例がある。ただ、2:1や3:2のような簡単な比ではなく9:4となっているのは、間に別の惑星が隠れていて、Kepler-1649 b、cの両方と3:2の軌道共鳴を起こしている(つまりKepler-1649 c:未知の惑星:Kepler-1649 bの公転周期が9:6:4の関係にある)可能性を示唆するが、ケプラーの観測データからはそれらしい信号は見つかっていない。

Kepler-1649系のイラスト。(左から)今回発見された惑星Kepler-1649 c、中心星である赤色矮星Kepler-1649、内側の惑星Kepler-1649 b

〈参照〉

- NASA JPL:Earth-Size, Habitable-Zone Planet Found Hidden in Early NASA Kepler Data

- The Astrophysical Journal Letters:A Habitable-zone Earth-sized Planet Rescued from False Positive Status 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/10/28 地上と宇宙の望遠鏡が共同、赤色矮星を周回する褐色矮星を発見

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)