ジャコビニ・チンナー彗星に含まれる複雑な有機物の証拠を発見

【2019年11月26日 JAXA宇宙科学研究所】

10月りゅう座流星群(ジャコビニ流星群)の母天体としても知られるジャコビニ・チンナー彗星(ジャコビニ・ツィナー彗星)は太陽を約6.6年で公転する短周期彗星だ。これまでの観測から、この彗星は多くの分子が欠乏していること、揮発性分子もダストも共に非常に特異な性質を持っていることが知られている。また、一般的な彗星の偏光観測では、可視光線連続光成分の偏光度は正の傾きを持っているのに対し、ジャコビニ・チンナー彗星は負の傾きを持つことが報告されている。

このような天体は、表面を覆うダストに複雑な有機分子が含まれている可能性が指摘されている。そこで、ジャコビニ・チンナー彗星は原始太陽系円盤中で他の彗星とは異なる特殊な環境で形成された可能性が指摘されていたが、具体的な形成場所については議論が続いていた。

2018年8月22日に可視光線で観測されたジャコビニ・チンナー彗星(提供:Michael Jaeger)

JAXA宇宙科学研究所の大坪貴文さんたちの研究チームは、2005年7月に米・ハワイのすばる望遠鏡で観測されたジャコビニ・チンナー彗星の撮像および分光データを詳細に解析した。その結果、中間赤外線スペクトル中にケイ酸塩鉱物由来の輝線バンドに加えて、彗星においてこれまで知られていなかった輝線バンドを検出した。

この未知の輝線バンドを実験室で測定された様々な分子のスペクトルと比較した結果、脂肪族炭化水素や多環芳香族炭化水素といった複雑な有機分子に起因する可能性が高いことが明らかとなった。ジャコビニ・チンナー彗星に大量の有機物が含まれていたことを意味する発見である。

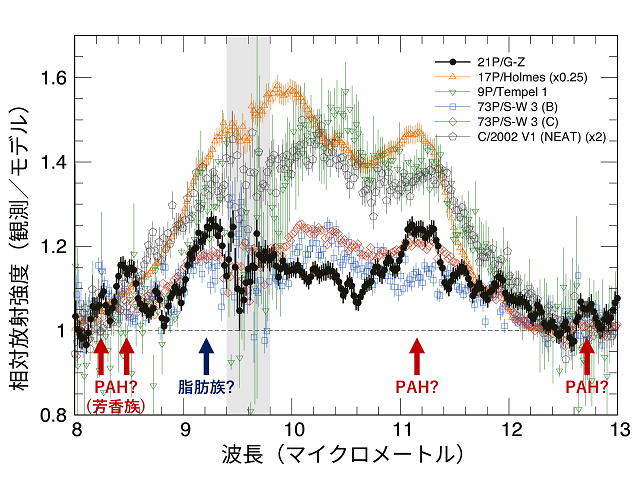

ジャコビニ・チンナー彗星の中間赤外線スペクトル(黒い点)を他の様々な彗星と比較したもの。灰色の部分は、地球大気オゾンの吸収による観測データへの影響が残っている領域。未知の輝線バンドのうち、およそ8.2、8.5、11.2μmの波長のピークは多環芳香族炭化水素、9.2μmの波長のピークは脂肪族炭化水素由来の可能性が高いと考えられる(提供:Ootsubo et al.)

こうした有機分子は氷が形成される温度よりも高温の環境で形成されやすいことから、ジャコビニ・チンナー彗星は平均的な彗星よりも高温の領域で形成された可能性が高いと考えられる。

一方で、彗星形成領域の指標となるケイ酸塩鉱物の結晶度は、彗星の平均的な値を示すこともわかった。つまり、ジャコビニ・チンナー彗星は他の多くの彗星と似たような領域で形成されたとも予想される。

この2つの結果から、ジャコビニ・チンナー彗星は他の彗星と太陽からの距離が似ているにもかかわらず、他の領域より暖かい場所で形成された可能性が示唆される。

このような特殊な場所の有力候補として、木星などの巨大惑星の周りに作られる「周惑星円盤」が挙げられる。惑星は形成される際に周囲の塵やガスを重力によって取り込みながら成長するが、取り込まれていく物質は惑星の周囲に円盤状の構造である周惑星円盤を作る。惑星の衛星はこうした周惑星円盤の中でできると考えられているが、周惑星円盤は周囲よりも密度が濃く温度も高くなるため、有機物が形成される可能性が高いとされる。

彗星の本体である氷微惑星は今から約46億年前の原始太陽系円盤中で形成されたと考えられているが、今回の結果はその形成領域と温度環境の多様性を示すものだ。様々な環境で作られた彗星の一部には暖かい環境で作られた複雑な有機物をたくさん含んでいるものもあり、彗星から放出された物質が流星という形で地球へ有機物を供給してきた可能性もあるという。

ジャコビニ・チンナー彗星以外にも複雑な有機分子は存在するのか、その分子はどういう構造なのかといった詳細を明らかにするには、さらなる観測が必要だ。「天体の有機物と鉱物組成比をとらえるには中間赤外線の観測が有効ですが、地球の大気が邪魔をしてしまい、地上から観測できる中間赤外線は限られた波長範囲になってしまいます。日本と欧州が共同で開発を進めている次世代赤外線天文衛星『SPICA』は、まさに宇宙の様々な時代・場所にこうした有機物や鉱物がどのように存在しているのかを調べ、太陽系や地球のような惑星がどのように誕生したのかを明らかにすることを目指しています」(大坪さん)。

〈参照〉

- JAXA宇宙科学研究所:ジャコビニ・ツィナー彗星から複雑な有機物由来の赤外線輝線バンドを検出

- Icarus:Unidentified infrared emission features in mid-infrared spectrum of comet 21P/Giacobini-Zinner 論文

〈関連リンク〉

- すばる望遠鏡

- 次世代赤外線天文衛星「SPICA」

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:ジャコビニ・チンナー彗星(21P)

関連記事

- 2025/12/16 12月19日公開 映画『楓』と天文監修の舞台裏

- 2025/12/01 公式ブログ:【ステライメージ10】彗星の画像処理 – 徹底ガイド

- 2025/10/30 公式ブログ:彗星よ、止まれ!――メトカーフコンポジット奮闘記

- 2025/10/24 2025年11月 レモン彗星が4等前後

- 2025/10/15 【特集】レモン彗星(C/2025 A6)

- 2025/10/09 公式ブログ:レモン山天文台訪問記

- 2025/10/03 2025年10月 スワン彗星が6等前後

- 2025/09/24 2025年10月 レモン彗星が4等前後

- 2025/06/06 月・火星・隕石…大阪万博天文的見どころ(1):アメリカ・中国・日本・スイス編

- 2025/05/29 中国「天問2号」の打ち上げ成功、2つの小天体を探査

- 2025/03/05 日本天文学会春季年会 3月18日に水戸で「受賞者を囲む会」

- 2025/01/14 2025年1月 アトラス彗星が0等前後

- 2024/11/29 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2025」

- 2024/10/11 2024年10月 紫金山・アトラス彗星が4等前後

- 2024/10/04 10月11日にYouTubeライブ「ステラナビゲータで紫金山・アトラス彗星を100倍楽しむ!」

- 2024/09/30 公式ブログ:【ステラショット3】彗星を留めて撮影!「メトカーフガイド」新搭載

- 2024/09/20 2024年9月 紫金山・アトラス彗星が3等前後

- 2024/09/18 公式ブログ: 【思うがままにならない】○○だった彗星たち【それが魅力】

- 2024/09/18 【特集】紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)

- 2024/04/11 17日に「ステライメージで彗星画像処理」ライブ配信

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)