銀河の星形成は「見かけ」によらない

【2019年6月10日 愛媛大学/国立天文台野辺山宇宙電波観測所】

宇宙に存在する銀河は、新たな星を活発に生み出している銀河(星形成銀河)と星形成がほぼ止まっている銀河(非星形成銀河)の2種類に分かれる。星形成銀河の中で星を生み出す活動が止まると、その銀河は非星形成銀河へと進化すると考えられているが、銀河の星形成活動がどのようにして衰えたり止まったりするのかは完全には解明されていない。

銀河の星形成が止まる仕組みを考える上で重要な要素の一つは、銀河の「形」だ。銀河の形と星形成活動の間には密接な関係があり、星形成銀河の多くは円盤状で渦巻構造を持つ「円盤銀河」で、非星形成銀河はのっぺりした楕円型で細かい構造を持たない「楕円銀河」がほとんどであることが知られている。そのため、銀河の形が星形成活動に何らかの影響を及ぼすメカニズムが存在するのではないかと考えられてきた。

こうしたメカニズムの候補として、「形態による星形成の抑制(morphological quenching)」というモデルが提唱されている。楕円型の銀河では、銀河の星々は円盤銀河の場合よりも銀河中心部により集中して分布している。この場合、楕円銀河の中にあるガス雲には、ガス雲自身の自己重力よりも銀河全体の重力の方が強く働き、ガス雲が分裂・収縮して星になる作用が円盤銀河の場合よりも効きづらくなる。このため、楕円銀河では同量の分子ガスから星を生み出す割合(星形成効率)が円盤銀河よりも低くなり、星形成活動が抑制されやすい——というのが「形態による抑制」説だ。

実際の観測でも、楕円銀河の星形成効率は円盤銀河に比べて低いというデータが得られている。しかし、これまでの観測研究では「星形成をしている円盤銀河」と「星形成をしていない楕円銀河」で星形成効率を比べた例しかなかったため、銀河の形の影響だけを抜き出して正しく見積もることができていない可能性があった。

愛媛大学宇宙進化研究センターの小山舜平さんたちの研究チームでは、銀河の形と星形成効率の関係を正しく評価するために、「グリーンバレー銀河」と呼ばれる銀河のグループに着目した。グリーンバレー銀河は星形成銀河から非星形成銀河への進化途中にある銀河だと考えられていて、青っぽい星形成銀河と赤っぽい非星形成銀河の中間的な性質を持つことからこの名(green valley = 緑色の谷間)が付いている。グリーンバレー銀河は円盤型と楕円型両方の銀河を含んでいるため、銀河の形と星形成効率の関係を調べる上で最適だ。

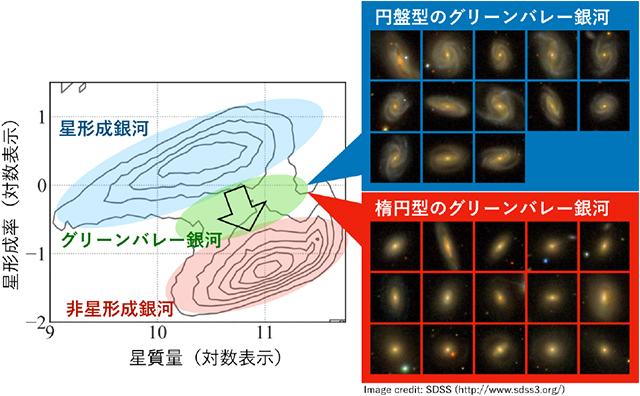

(左)銀河に含まれる星の質量と星形成率(1年間に作られる星の質量)の関係。銀河には大きく分けて「星形成銀河」と「非星形成銀河」の2種類が存在し、矢印の方向に進化すると考えられている。「グリーンバレー銀河」は両者の中間的な性質を持つ。(右)今回電波観測を行ったグリーンバレー銀河を可視光線でとらえた画像。円盤型の銀河には平べったい渦巻構造が見られる一方、楕円型は特徴があまりなく、ぼんやりとした楕円球のような姿をしている(提供:プレスリリースより、以下同)

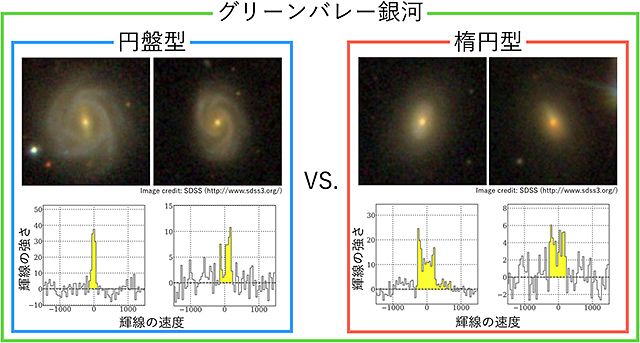

小山さんたちは、グリーンバレー銀河の中から円盤型の銀河を13個、楕円型の銀河を15個選び出し、国立天文台野辺山宇宙電波観測所の45m電波望遠鏡を用いて一酸化炭素(CO)輝線の強さを測定した。CO輝線の強さを測ると、星の材料となる分子ガスがその銀河にどれくらい存在しているかを知ることができる。このCO輝線の強度データと、スローンデジタルスカイサーベイ(SDSS)でこれらの銀河を可視光線で観測したデータから、各銀河の星形成率(1年間に新たに生み出す星の総質量)を求めた。さらに、これら2つの情報を組み合わせ、各銀河の「星形成効率」(銀河の星形成率をその銀河に含まれる分子ガスの質量で割った値)を導き出した。

(上段)SDSSで得られた円盤型(左)と楕円型(右)のグリーンバレー銀河の可視光線画像、(下段)野辺山45m電波望遠鏡でとらえた各銀河のCO輝線

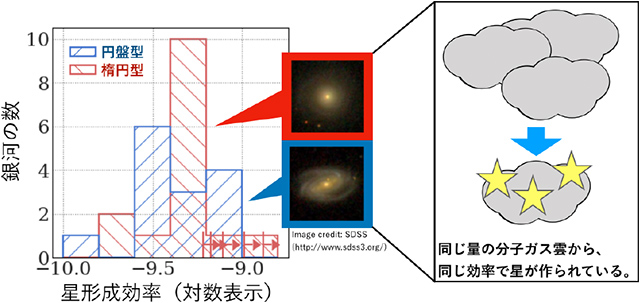

こうして求めた各銀河の星形成効率を比べたところ、調査した銀河のサンプルは全体的に星形成効率が低いものの、形の違いによる星形成効率の差はほとんどないことがわかった。つまり、グリーンバレー銀河の星形成効率は形とは無関係に低い状態にあるということになる。これは近年支持されてきた「形態による抑制」説を覆す結果で、銀河の星形成活動が止まるためには形の変化は必ずしも必要ではないことを示唆するものだ。

小山さんたちが調査した円盤型と楕円型のグリーンバレー銀河の星形成効率。両者の平均的な星形成効率には違いがなく、形によらずどちらの銀河でも同じ量の分子ガスからは同じ効率で新たな星が生み出されているという結果になった

今回の結果を踏まえると、銀河にみられる「形と星形成の活発さ」の関係は、何か別の原因によってつくり出されていることになる。研究チームでは、楕円銀河では銀河内の分子ガスの量自体が円盤銀河よりも少なくなってしまうような何らかのメカニズムがあるのではないかと考えている。そこで同チームでは、グリーンバレー銀河の内部で分子ガスがどのように分布しているかを、分解能の高いアルマ望遠鏡を使って詳細に調べる計画を進めているという。

〈参照〉

- 愛媛大学:銀河は「見かけ」によらない?銀河進化の定説くつがえす発見

- The Astrophysical Journal:Do Galaxy Morphologies Really Affect the Effciency of Star Formation during the Phase of Galaxy Transition? 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/09/26 宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く大質量ブラックホール

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/07/08 銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

- 2025/05/28 棒状構造による爆発的星形成を見せる太古のモンスター銀河

- 2024/12/24 原始銀河団でブラックホール活動により一斉に活動を停止した銀河

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2024/01/16 最遠の渦巻銀河の円盤に伝わる震動を検出

- 2024/01/09 最遠方銀河で理論予測を超える活発な星の誕生

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/07/20 132億年前の銀河の暗黒星雲と巨大空洞

- 2023/07/12 昔ながらの環境が残る星団の「人口調査」

- 2023/07/07 棒渦巻銀河の棒は、星形成を抑制する

- 2023/06/06 星屑の再利用で成長し続ける太古の巨大銀河

- 2023/02/16 磁力線を巻き込み成長する赤ちゃん星

- 2023/01/05 成長をやめた銀河、銀河団内に偏って分布

- 2022/10/04 大小マゼラン雲を包み、星の材料を守るシールドを発見

- 2022/09/16 星形成の運命を決めた天の川銀河の棒構造

- 2022/09/15 星団の星形成を引き起こす若い星たちの渦巻き運動

- 2022/09/06 材料を放り出され、星形成を止めてしまった銀河

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)