第二の地球の発見確認に期待、多色同時撮像カメラ「MuSCAT2」

【2018年12月19日 国立天文台】

NASAの系外惑星探査衛星「ケプラー」は、今年10月に運用を終了するまでの9年あまりで約3000個もの系外惑星を発見した。その中には、地球に近いサイズの惑星や、ハビタブルゾーン(中心星からの距離がほど良く、惑星の表面に液体の水が保持されるような領域)にある惑星も含まれている。

さらにNASAは今年4月に、ケプラーの後継として衛星「TESS」を打ち上げた。広い視野を持つTESSは今後2年間で全天の80%以上の領域を観測し、太陽系に近い惑星系を数千個発見すると見込まれている。その中には地球型惑星と考えられる惑星が数百個含まれ、ハビタブルゾーンにある惑星も数十個あると期待されている。

ケプラーもTESSも、惑星が恒星の手前を横切る際に恒星の明るさが変化する現象を観測して惑星を発見するという検出方法(トランジット法)を行っている。この方法では恒星の手前を別の恒星が横切る現象(食連星)も惑星候補として含まれてしまうため、TESSによって発見される候補が本物の惑星かどうかを効率的に見分けること(発見確認観測)が必要となる。

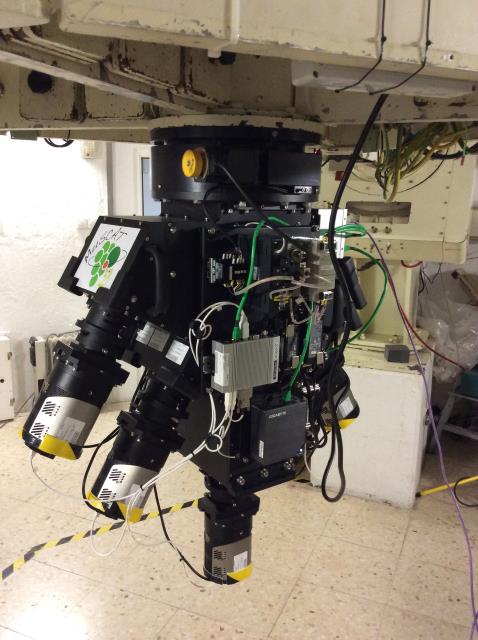

東京大学大学院理学系研究科の成田憲保さんたちの研究チームでは、こうした発見確認を行うための専用装置として、多色同時撮像カメラ「MuSCAT2」を開発した。

多色同時撮像カメラ「MuSCAT2」(提供:アストロバイオロジーセンター)

MuSCAT2は、スペイン・テネリフェ島テイデ観測所の1.52mカルロス・サンチェス望遠鏡に設置された。試験観測と解析の結果、MuSCAT2は世界最高レベルの測光精度(明るさの変化を調べる精度)を4色同時に達成していることが確かめられ、TESSが発見する、太陽系近傍に存在するかもしれない第二の地球候補(生命居住が可能な惑星)の発見確認が可能であることが実証された。

テイデ観測所の1.52mカルロス・サンチェス望遠鏡のドーム(提供:国立天文台リリースより)

研究チームは以前に、国立天文台岡山天体物理観測所向けに3色同時撮像カメラ「MuSCAT」を開発。している。MuSCAT2稼働により日本とテネリフェ島(カナリア諸島)という離れた場所に装置を設置することで、お互いの観測を補うことが可能になる。成田さんたちはさらに、アメリカの望遠鏡向けに「MuSCAT3」の開発にも着手している。多数の地球型惑星が近傍に見つかるかもしれないTESSの時代にあって、MuSCATシリーズは第二の地球候補の発見確認観測を一手に引き受けるという重要かつ大きな使命を担うものになると期待される。

〈参照〉

- 国立天文台:第二の地球を発見するための新しい多色同時撮像カメラが完成

- Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems:MuSCAT2: four-color simultaneous camera for the 1.52-m Telescopio Carlos Sánchez 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)