新型補給機「HTV-X1」搭載のH3ロケット7号機、打ち上げ成功

10月26日午前9時00分15秒、日本の新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」1号機(以下 HTV-X1)を搭載したH3ロケット7号機が鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。ロケットは正常に飛行し、打ち上げの14分4秒後にHTV-X1を分離した。その後、HTV-X1は太陽電池パドル2翼を展開し、姿勢を確立したことが確認された。なお、打ち上げは当初10月21日に予定されていたが、強風や落雷の可能性があったため延期された。

H3ロケット7号機の打ち上げ(提供:JAXA)

HTV-X1は10月30日未明に国際宇宙ステーション(ISS)に到着予定で、現在ISSに長期滞在中の宇宙飛行士・油井亀美也さんがロボットアームを操作して同機を把持する。その様子は、JAXAのYouTubeチャンネルでライブ配信される。油井さんは、2015年のISS長期滞在中に「こうのとり」5号機を把持した経験を持つ(参照:「油井さんがISSから帰還」)。

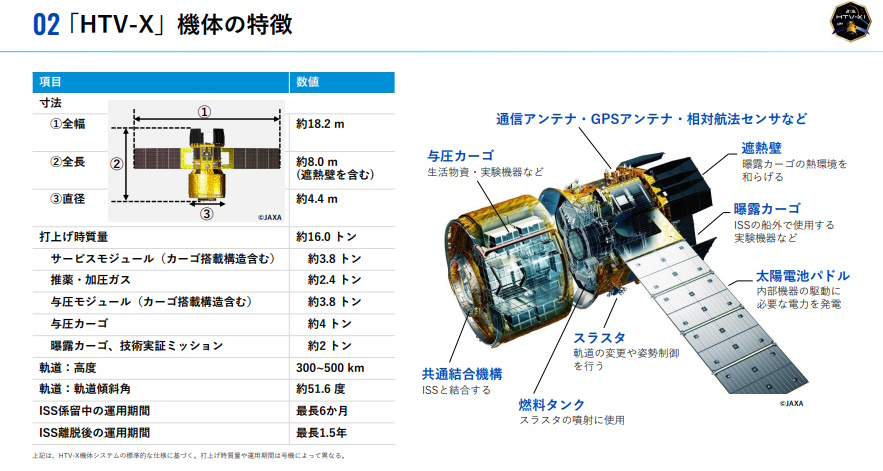

HTV-Xは、輸送だけでなく軌道上実験プラットフォームの役割も担う二刀流の宇宙機だ。輸送機としては、2009年から2020年まで9機にわたってISSの利用・運用に貢献した補給機「こうのとり」の後継機で、「こうのとり」の約1.5倍となる約6tの搭載能力を持つ。また、ISS離脱後に最長1年半軌道上で飛行を続けて、新技術の開発などを支える実験を行う技術実証プラットフォームともなる。

HTV-Xの特徴。画像クリックで表示拡大(提供:JAXA)

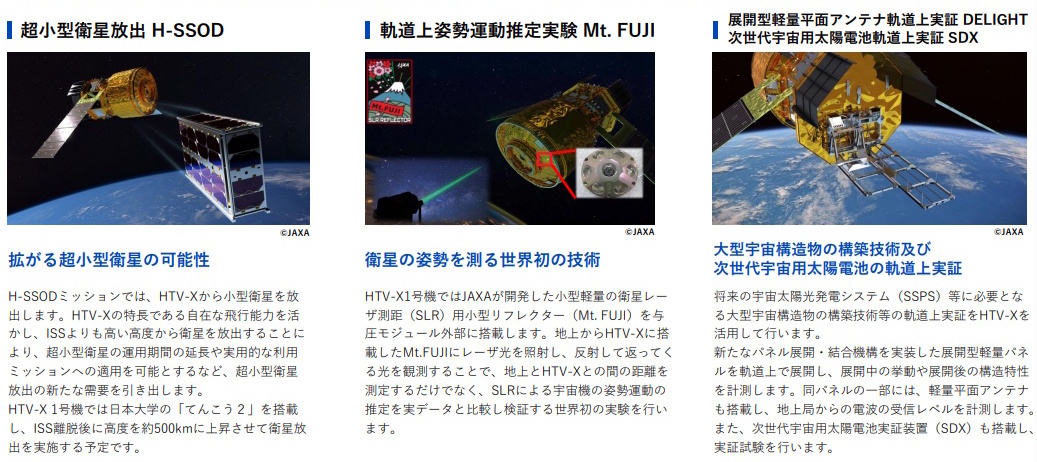

その初号機であるHTV-X1は最長6か月間ISSに係留され、廃棄カーゴの積込みなどが行われた後にISSから離脱し、約3か月間の技術実証ミッションフェーズへ入る。実施される3つのミッションのうちの一つは、宇宙ゴミとなった後の物体の軌道を把握するためにJAXAが開発した衛星レーザ測距(SLR)用小型リフレクター「Mt. FUJI」の性能評価だ。「Mt. FUJI」を搭載するHTV-X1に特殊な飛行をさせ、その姿勢運動のデータを集める。このような実データを用いた姿勢運動の推定精度評価は世界初だ。

3つの技術実証ミッション。画像クリックで表示拡大(提供:JAXA)

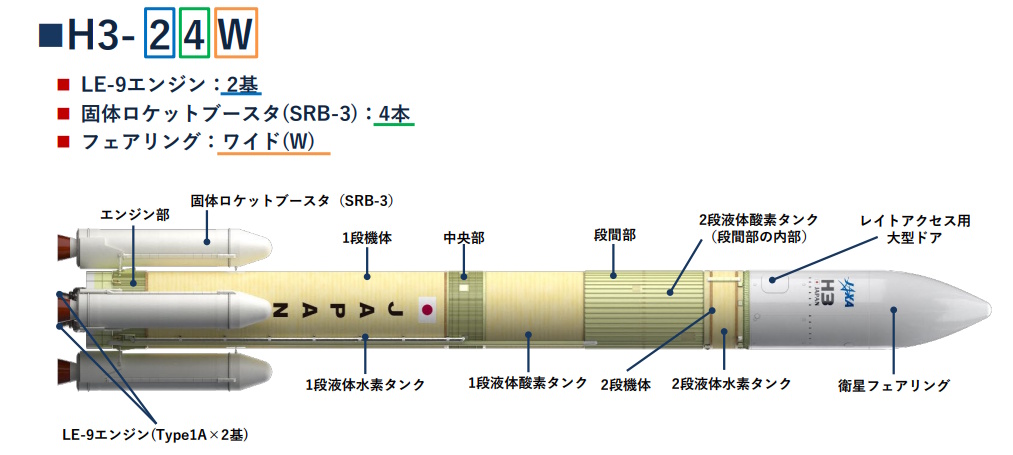

一方、H3ロケットの打ち上げは、これで5機連続の成功となった。今回の7号機は、全長約8m、最大重量約16tのHTV-X1を搭載するために個体ロケットブースターを4本に増やして推進力を強化した「H3-24W」形態としての初フライトとなった。H3ロケットのなかで最も打ち上げ能力の大きい形態の打ち上げ成功により、今後月面探査プログラム「アルテミス計画」や将来の宇宙探査ミッションへの貢献が期待される。

さらに7号機では、HTV-Xや静止トランスファ軌道(GTO;Geostationery Transfer Orbit)へ大きな衛星を運ぶためのオプションとして、第2段ロケットの飛行後半に、新規に開発された自律飛行安全システムの動作検証のためのデータが取得された。

これは、機体や飛行経路に異常が発生した際、ロケットが地上からのコマンドに頼らず自律的にエンジン停止やロケットの破壊を判断して飛行を中断する仕組みだ。現在のロケットの打ち上げ能力は、地上のコマンド局の可視範囲で衛星を軌道投入させるために、経路の蛇行や高度の引き上げという制約を受けている。自律飛行安全システムを備えた打ち上げで、コマンド局の可視範囲を超えてロケットがエンジンを燃焼させることができれば、ロケットの能力を最大限引き出せるというわけだ。

今回得られたデータの分析で飛行実証の成功が確認されれば、8号機以降のH3ロケットへ自律飛行安全システムの搭載が可能となり、打ち上げ能力がさらに向上する。このシステムは、JAXAが今後探査機の打ち上げを予定している火星衛星探査計画「MMX」などにおいて、地上局のない領域での探査機の航行にも役立つ。

H3ロケット「H3-24W」形態。画像クリックで表示拡大(提供:JAXA)

〈参照〉

- JAXA:

- 新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)のH3ロケット分離後の状況(10月26日)

- H3ロケット7号機による新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)の 打上げ結果(10月26日)

- H3ロケット7号機による 新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)の打上げ時刻(再設定)(10月24日)

- H3ロケット7号機による新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)の打上げ(再設定)(10月23日)

- H3ロケット7号機による新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)の 打上げ延期(10月19日)

- H3ロケット7号機による新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)の打上げ(8月22日)

- Humans in Space/JAXA(@HumanSpace_JAXA)X:打ち上げ、成功しました!(10月26日午後1時51分)

- HTV-X新型宇宙ステーション補給機(@HTVX_JAXA)X:打上げ成功・ISS到着に向け飛行中(10月26日午後1時47分)

- 株式会社IHI(@IHI_ad)X:見ましたかこの24形態の圧倒的パワー(10月26日午前9時10分)

- 三菱電機(@ME_JP_official)X:

- JAXA YouTubeチャンネル:

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/15 JAXAの小型実証衛星4号機、打ち上げ成功

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/06/30 H-IIA最終号機による地球観測衛星「いぶきGW」の打ち上げ成功

- 2025/05/29 中国「天問2号」の打ち上げ成功、2つの小天体を探査

- 2025/02/03 準天頂衛星「みちびき6号機」搭載のH3ロケット5号機、打ち上げ成功

- 2024/12/18 民間小型ロケット「カイロス2号機」、打ち上げ3分後に飛行中断

- 2024/11/05 防衛通信衛星「きらめき3号」搭載のH3ロケット4号機、打ち上げ成功

- 2024/10/08 二重小惑星探査機「ヘラ」、打ち上げ成功

- 2024/07/01 「だいち4号」搭載のH3ロケット3号機、打ち上げ成功

- 2024/03/13 民間ロケット「カイロス」初号機が打ち上げ直後に飛行中断、破壊

- 2023/09/07 X線分光撮像衛星「XRISM」と小型月着陸実証機「SLIM」、打ち上げ成功

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/08/15 ロシアの月探査機「ルナ25号」、打ち上げ成功

- 2021/12/23 H-IIAロケット45号機打ち上げ成功、通信衛星を搭載

- 2014/05/26 地球観測衛星「だいち2号」、打ち上げ成功

- 2014/04/28 地球観測衛星「だいち2号」、5月24日に打ち上げ

- 2011/08/08 木星探査機「ジュノー」打ち上げ成功!

- 2010/10/01 ディスカバリー号の打ち上げ映像を4K解像度で上映

- 2007/08/06 火星探査機「フェニックス」飛び立つ、北極付近への着陸目指し

- 2007/08/03 火星探査機「フェニックス」、8月4日打ち上げへ

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)