流星体の衝突で月面から水蒸気が噴出

【2019年4月17日 NASA】

NASAの探査機「LADEE」(The Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer)は2013年10月から2014年4月まで月を周回し、「外気圏」と呼ばれる月の薄い大気の構造や組成を調べた。NASAゴダード宇宙飛行センターのMehdi Bennaさんたちの研究チームがそのデータを分析したところ、流星体の月面衝突によって水蒸気が噴き出す現象が数十回とらえられていたことがわかった。流星体の衝突によって月面から水蒸気が発生することはモデルで予測されていたが、観測で示されたのは初めてのことだ。

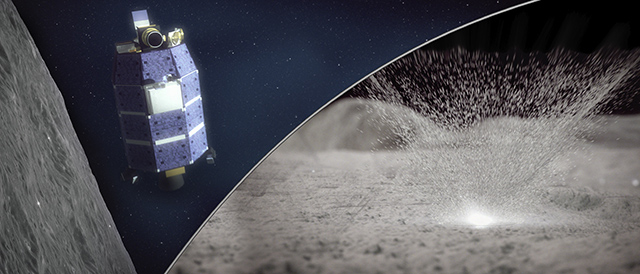

(左)探査機「LADEE」のイラスト、(右)月面に流星体が衝突する様子の想像図(提供:NASA/Goddard/Conceptual Image Lab)

水蒸気の噴出現象のほとんどは、既知の流星体の流れ(地球での流星群におけるダストストリームのようなもの)に由来するものだったが、今回さらに新たに4つの流れが見出されている。

直径5mmほどの小さな流星体が月面に衝突し、深さ8cm程度よりも深くまで到達すると、水分子やヒドロキシ基を含んだレゴリス(土壌や岩石)の層に衝撃が伝わって水蒸気が放出され、外気圏へと広がる。外気圏の水分量から見積もると、水を含む層の水分濃度は約200~500ppm(質量比で0.02~0.05%)で、これまでの研究成果と一致している。地球上で最も乾燥した土壌よりもはるかに乾いており、約500mlの水を得るために1t以上ものレゴリスが必要なほどだ。

検出された水すべてがもともと流星体にあったものだ、という可能性は否定されている。流星体内部の水の質量よりも放出された水の質量のほうが大きいため、必然的に一部は月由来ということになる。

外気圏に広がった水蒸気のうち3分の2は宇宙空間へと逃げていき、残り3分の1は月面に戻ってくる。月の両極付近の低温領域「コールド・トラップ」内には、月面で知られている水のほとんどが氷として存在しているが、流星体の衝突で生じた水蒸気が、この領域で凍ったのかもしれない。

こうして失われていく水は非常に古くから月に存在していたと考えられている。形成時から月に含まれていたのかもしれないが、起源についてはわかっていない。また、水がどのくらい広く分布し、どのくらいの量存在しているのかも、はっきりとはわかっていない。月の水を調べることは将来の有人活動という観点でも重要であり、今後も探査や研究が進められていく。

研究内容の紹介動画(提供:NASA/Goddard/Dan Gallagher)

〈参照〉

- NASA:Meteoroid Strikes Eject Precious Water From Moon

- Nature Geosciences:Lunar soil hydration constrained by exospheric water liberated by meteoroid impacts 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/11/06 2025年11月13日 レグルス食

- 2025/10/30 2025年11月6日 プレアデス星団食

- 2025/10/29 2025年11月5日 スーパームーン

- 2025/10/24 2025年11月2日 月と土星が接近

- 2025/10/10 2025年10月20日 細い月と金星が接近

- 2025/09/30 2025年10月6日 中秋の名月

- 2025/09/11 2025年9月20日 細い月と金星が接近

- 2025/09/09 【特集】中秋の名月(2025年10月6日)

- 2025/09/02 2025年9月8日 月と土星が接近

- 2025/09/01 2025年9月8日 皆既月食

- 2025/08/15 2025年8月22日 細い月と水星が接近

- 2025/08/14 2025年8月21日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/08/08 【特集】皆既月食(2025年9月8日)

- 2025/08/07 2025年8月16日 プレアデス星団食

- 2025/08/05 2025年8月12日 月と土星が接近

- 2025/07/14 2025年7月22日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/07/02 月の表と裏の違いを解く鍵は塩素にあった

- 2025/06/20 2025年6月27日 細い月と水星が接近

- 2025/06/12 2025年6月19日 月と土星が接近

- 2025/06/06 月・火星・隕石…大阪万博天文的見どころ(1):アメリカ・中国・日本・スイス編

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)