2025年から2026年の木星は12月~5月ごろが観察の好期です。マイナス2.5等級前後ととても明るいのでよく目立ち、街中でも簡単に見つけられます。

木星を観察すると、周りを巡るガリレオ衛星が見えます。日々並び方が変化する様子は見ものです。木星表面の縞模様や大赤斑も見たり撮ったりしてみましょう。

目次

木星を見つけよう

夜半の明星

「夜半の明星」とも呼ばれる木星は、とても明るく光る惑星です。建物などに遮られなければ、街明かりがあるようなところでも簡単に見つかります。

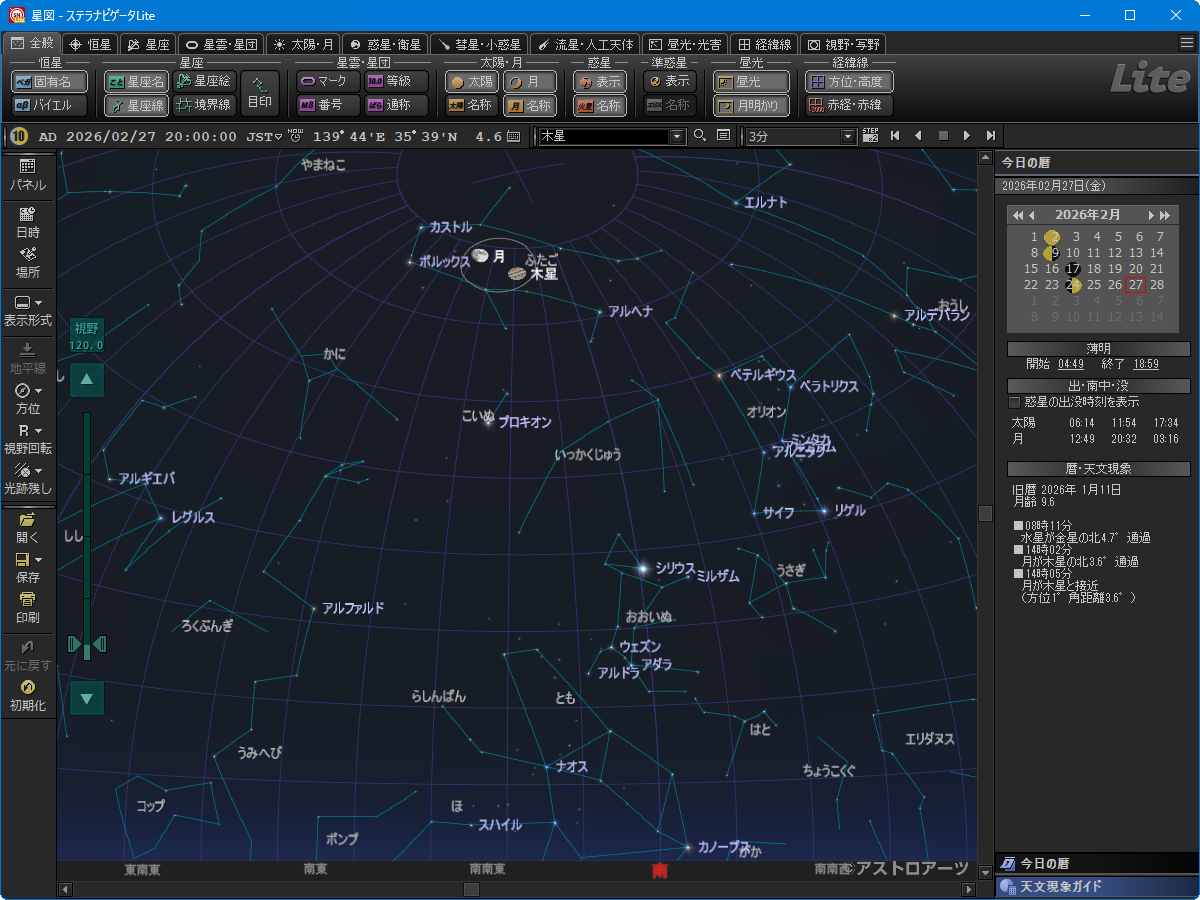

今シーズンの木星は「ふたご座」の領域にあります。11月12日から3月11日までが逆行期間で、この間の1月10日に衝を迎えます。宵空で見やすいのは12~5月ごろでしょう。

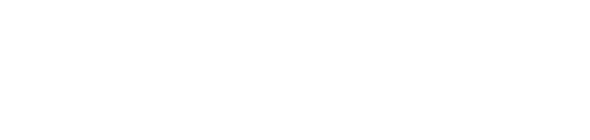

2026年2月中旬 22時の空(東京)。画像クリックで表示拡大(ステラナビゲータで星図作成)。

(2025年11月(23時30分)/12月(23時)/2026年1月(22時30分)/2月(22時)/3月(21時30分))

木星に関する現象カレンダー

2025年10月~2026年6月ごろに起こる、木星と月との接近などは、以下のとおりです。月との接近は、やや間隔は大きくなりますが前後の日にも見ることができます。

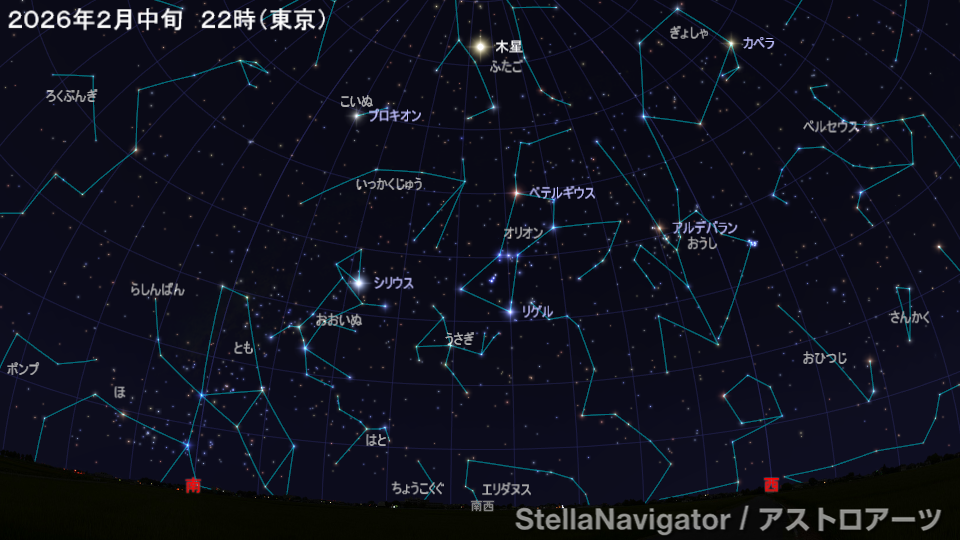

2月27日の夕方~翌28日の未明、月と木星が接近して見える(» 解説)。画像クリックで表示拡大(ステラナビゲータLiteで星図作成)。

| 日付 | 現象 | 備考 |

|---|---|---|

| 2月27日 | 月(月齢10)と接近 (» 解説) | 夕方~翌28日未明 |

| 3月11日 | 留(りゅう) | この日を境に、天球上を西→東に動く(順行する)ようになる |

| 3月26日 | 月(月齢7/8)と接近 (» 解説) | 夕方~翌27日未明 |

| 4月 9日 | 東矩(とうく) | 太陽から90度東に離れる(日の入りのころ南に見え、深夜に沈む) 日付は赤道座標系(黄道座標系では6日) |

| 4月22日 | 月(月齢5)と並ぶ | 深夜 |

| 4月23日 | 月(月齢6)と並ぶ | 夕方~宵 |

| 5月20日 | 細い月(月齢4)と接近 | 夕方~深夜 |

| 5月中旬 ~6月中旬 |

ふたご座の1等星ポルックスと並ぶ | 夕方~深夜/最接近5月29日ごろ |

| 6月上旬 ~中旬 |

金星と大接近 | 夕方~宵/最接近6月9日ごろ |

| 6月17日 | 細い月(月齢2)と接近 | 夕方~宵 |

| 6月中旬 ~下旬 |

水星と接近 | 夕方/最接近6月25日ごろ |

| 7月30日 | 合 | 太陽と同じ方向に来る(見えない) 日付は赤道座標系(黄道座標系では29日) |

| (過去の現象) | ||

| 10月21日 | 西矩(せいく) | 太陽から90度西に離れる(深夜に昇り、日の出のころ南に見える) 日付は赤道座標系(黄道座標系では17日) |

| 11月10日 | 月(月齢20)と接近 | 宵~翌11日未明 |

| 11月12日 | 留(りゅう) | この日を境に、天球上を東→西に動く(逆行する)ようになる |

| 12月 7日 | 月(月齢17/18)と接近 (» 解説) | 宵~翌8日明け方 |

| 9月下旬 ~1月上旬 |

ふたご座の1等星ポルックスと並ぶ | 宵~明け方/最接近12月15日ごろ |

| 1月 3日 | 月(月齢14/15)と接近 (» 解説) | 宵~翌4日明け方 |

| 1月10日 | 衝(しょう) (» 解説) | 太陽の反対に来る(日の入りのころ昇り、深夜に南に見え、日の出のころ沈む) 日付は赤道座標系(黄道座標系でも10日) |

| 1月31日 | 月(月齢12)と並ぶ | 未明 |

| 1月31日 | 月(月齢13)と並ぶ | 夕方~深夜 |

木星は2026年6月中旬以降、太陽に近づいて見えにくくなり、7月下旬に合(太陽と同じ方向になること)を迎えて見えなくなります。明け方の東の空に見えるようになるのは8月下旬ごろからです。

モバイルアプリを活用

土星も見よう

1月ごろまでは土星も観察の好機です。惑星ウォッチングを楽しみましょう。

ガリレオ衛星や縞模様を観察しよう

ガリレオ衛星

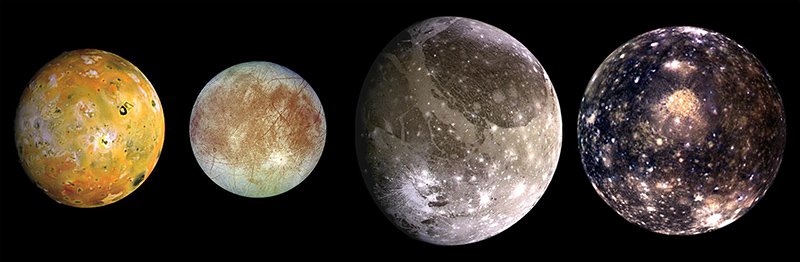

木星には90個以上の衛星が見つかっています。そのうちイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストは大型の衛星で、双眼鏡や小型望遠鏡でも存在がわかります。1610年にガリレオが発見したことから、この4つはとくにガリレオ衛星とも呼ばれています。

ガリレオ衛星のうち、一番木星に近いイオはわずか2日弱で木星の周りを一回りします。一番外側のカリストも一回りするには約17日ほどしかかかりません。このため、ガリレオ衛星の位置は目まぐるしく変化します。木星の裏に回ったり木星の影に入ったりして、見えなくなっていることもあります。

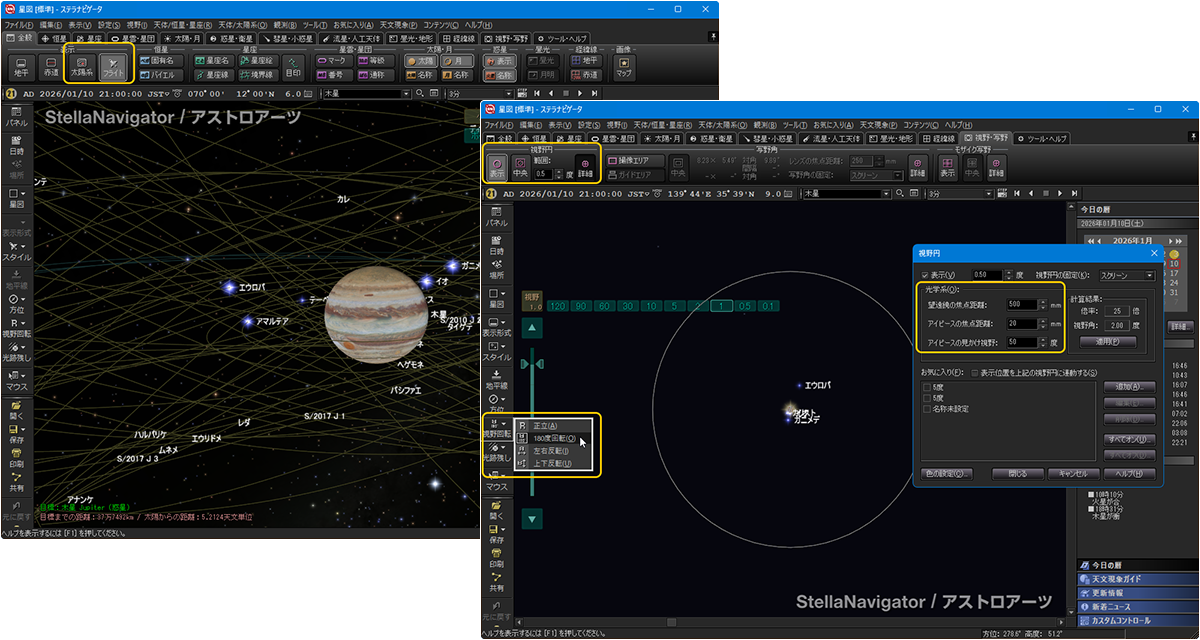

2025~2026年のガリレオ衛星の動き。上が北。衛星は実際よりも大きく描画している。囲み内は木星の拡大像(正立像)(ステラナビゲータでシミュレーション)。

![アストロアーツ YouTubeチャンネル [YouTube]](image/youtube.png)

衛星の動きをシミュレーション動画にしたので、観察の際の参考にしてください(I:イオ/II:エウロパ/III:ガニメデ/IV:カリスト)。図は上が北になっています。天体望遠鏡では像が回転していることが多いので見比べるときには注意しましょう。

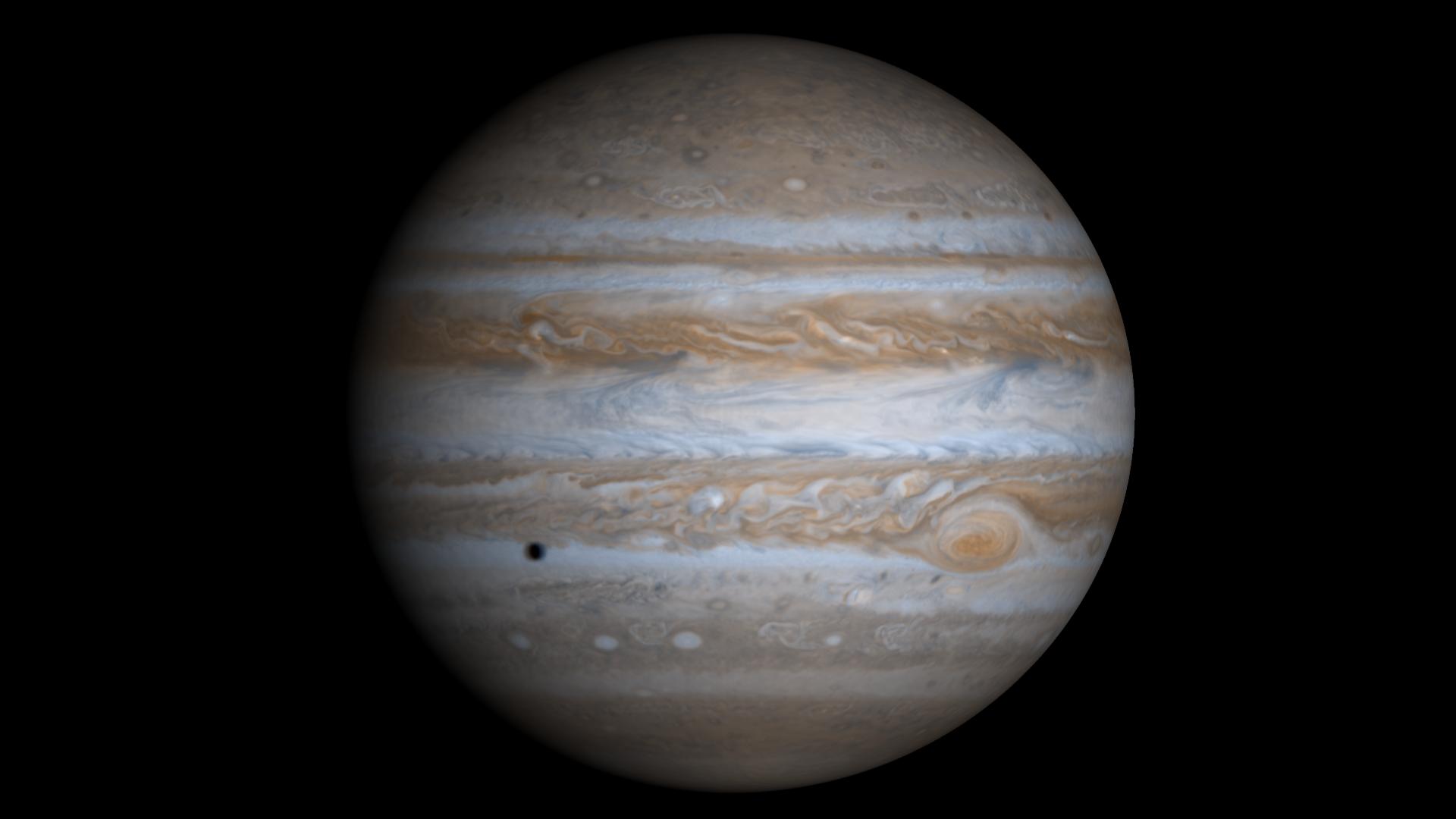

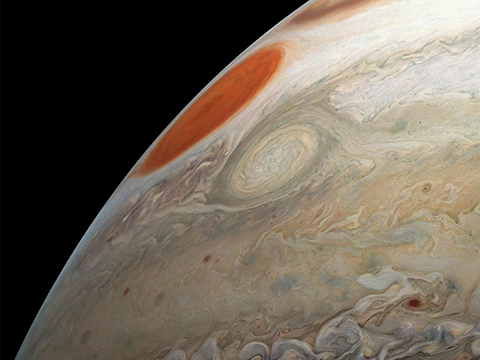

縞模様と大赤斑

天体望遠鏡で木星を見ると、縞模様があるのがわかります。口径5cm程度の小型望遠鏡でも、目立つ2本を確認できるでしょう。

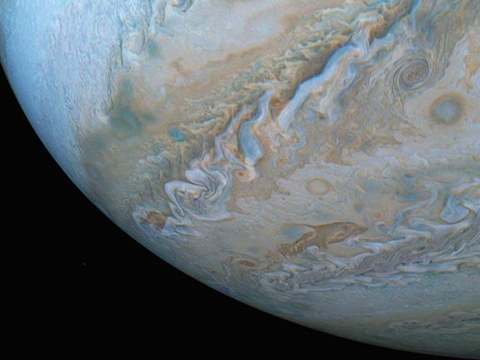

口径が大きくなると、さらに多くの縞模様が見えてきます。気流が安定しているとき(風がないとき)や木星が南の空に見えるとき(昇った直後や沈む直前ではないタイミング)のほうが条件良く見えるでしょう。

さらに、大赤斑という模様も見えるかもしれません。大赤斑は直径が地球数個分もある、巨大な台風のようなものです。木星は約10時間で自転しているので、大赤斑が裏にまわっていることもあります。シミュレーション動画やステラナビゲータを参考にして、タイミングを見計らって観察するようにしましょう。

「星ナビ」2020年8月号で木星の大赤斑を特集(8ページ)。

公開天文台や科学館などで開催される観望会(観察会、観測会)では、大きい望遠鏡で木星を見ることができます。お近くのイベント情報は、全国プラネタリウム&公開天文台情報ページ「パオナビ」で検索してみてください。

「星ナビ」2021年10月号で木星と土星の観測ポイントを特集(8ページ)。

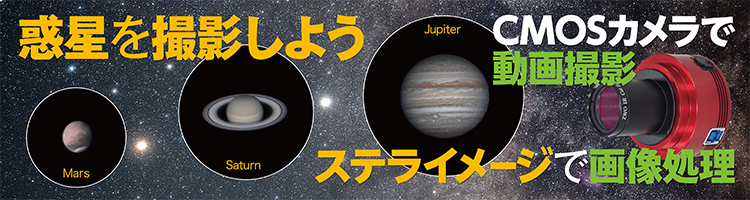

木星を撮影してみよう

カラーCMOSカメラを天体望遠鏡に接続して惑星を動画撮影し、その中から写りの良いフレームだけを選んで多数枚コンポジットすると、精緻で滑らかな惑星像を得ることができます。天体画像処理ソフトウェア「ステライメージ」を使うと、動画からのコンポジットはもちろん、カラーバランス調整やディテール強調まで簡単かつ詳細に行えます。画像を「作品」に仕上げてみましょう。

オンラインショップ

アストロアーツのオンラインショップでは、天体望遠鏡や双眼鏡を多数取り扱っています。縞模様やガリレオ衛星を自分の目で観察してみましょう。ライトやクッションなどの便利グッズ、太陽系のことが詳しくわかる書籍などもあります。

木星に関するマメ知識

太陽系最大の惑星

木星は大きさ(赤道部分の直径)が地球の約11倍、質量が地球の約320倍ある、太陽系の惑星の中で最大の天体です。主成分は水素やヘリウムといった気体で、巨大ガス惑星に分類されます。また、約10時間で自転しており、これは太陽系の惑星の中で最速です。

表面の模様

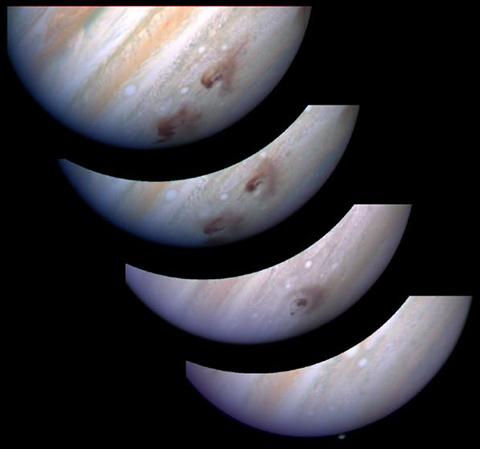

特徴的な表面の模様は、木星の雲を見ているものです。雲は主にアンモニアやその化合物でできていますが、少量の他の物質が太陽光と反応することでオレンジ色に見えます。明るい部分(帯)は上昇気流の部分、暗い部分(縞)は下降気流の部分で、その中に見える大赤斑や白斑は木星の嵐です。まれに、木星に小天体が衝突した際の閃光や、天体衝突後の痕跡の模様が、地上や宇宙望遠鏡で観測されることもあります。

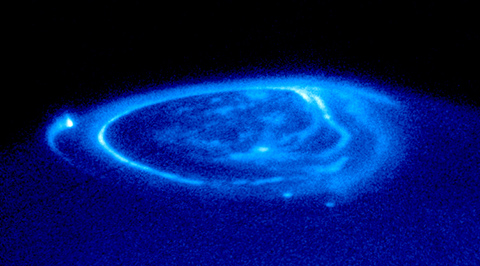

また、非常に強い磁場を持っているため、北極や南極の周辺でオーロラが発生することもあります。

1994年7月にハッブル宇宙望遠鏡がとらえた、シューメーカー・レビー彗星(D/1993 F2)の衝突痕。画像クリックでリリース元ページへ(クレジット:JPL / NASA / STScI)。

「星ナビ」2024年7月号に、当時を振り返る記事を掲載しています。

12年で1周

木星の公転周期は約12年で、地球からはおよそ1年ごとに黄道12星座(いわゆる「星占いの星座」)を1つずつ移っていくように見えます。干支の12年で天球上を一巡することから、中国では「歳星(さいせい)」とも呼ばれます。

木星探査

1970年代に「パイオニア計画」や「ボイジャー計画」によって探査機が木星に接近し、表面の詳細な観測や環の発見、新たな衛星の発見などの成果を挙げました。

1989年に打ち上げられた探査機「ガリレオ」は、史上初めて木星を周回しながら観測を行いました。ガリレオは1995年から2003年にかけて木星やその衛星を観測し、数々の美しい画像や科学データをもたらしました。

土星探査機「カッシーニ」や冥王星・太陽系外縁天体探査機「ニューホライズンズ」も、それぞれのメインターゲットへと向かう途中に木星を観測しています。

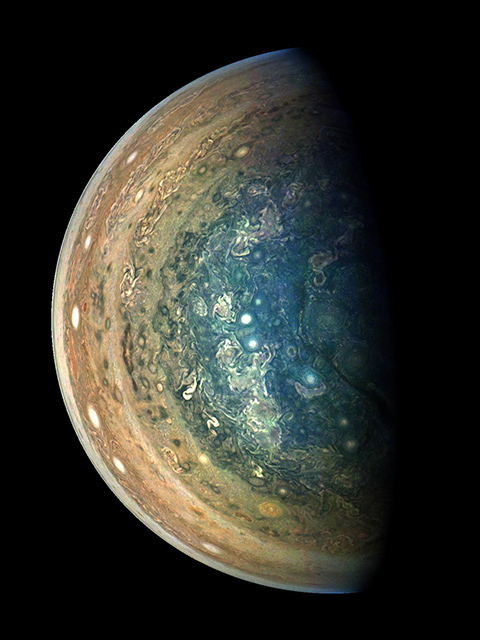

2011年8月に打ち上げられ2016年7月に木星に到着した探査機「ジュノー」は、木星の北極と南極を通る楕円軌道を周回しながら、木星の大気や磁場、内部の様子などを調べています。

「星ナビ」2020年9月号でジュノーの成果を特集(8ページ)。

2017年12月にジュノーが撮影した木星の南極。画像クリックでリリース元ページへ(クレジット:NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt)。

2023年4月には探査機「JUICE」が打ち上げられました。2031年に木星系に到着し、ガリレオ衛星のうち氷衛星であるエウロパ、ガニメデ、カリストを接近飛行したり周回したりして調査します。JUICE計画には日本も参加しています。

さらに、2024年10月には探査機「エウロパ・クリッパー」も打ち上げられました。その名のとおりエウロパを詳しく調べる探査機で、2030年に到着予定です。

- 「木星の衛星を探査、「エウロパ・クリッパー」打ち上げ成功」(天文ニュース)

JUICEの航路(ステラナビゲータでシミュレーション)。

また、ハッブル宇宙望遠鏡によってエウロパに間欠泉らしいものがとらえられたり、日本の科学衛星「ひさき」が木星磁気圏の観測を行ったりするなど、地上の天体望遠鏡や地球周回の衛星からの観測も活発に行われています。

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)