低温環境で液体のようにふるまう氷

【2017年10月6日 北海道大学/JAXA宇宙科学研究所】

太陽のような恒星やそれを取り巻く惑星系は、星々の間を漂うガスの濃い領域である「分子雲」から誕生する。分子雲の中では、摂氏約マイナス263度の低温で揮発性元素(水素、炭素、窒素、酸素)が多様な分子を作り、氷(星間氷)としても存在している。

星間氷は、表面で多様な分子を生成したり、氷内の分子の結合が紫外線の照射により切られて複雑な有機物を作る材料になったりしている。こうした有機物は彗星や地球外物質中に発見される高分子有機物の起源と考えられることから、星間氷は要注目の物質だが、これまで星間氷そのものの性質についてはよくわかっていなかった。

北海道大学の橘省吾さんたちの研究チームは実験室で模擬星間氷を作成し、その様子を調べた。

まず、分子雲と同程度の摂氏マイナス263度~マイナス258度まで冷やした基板の上に水・メタノール・アンモニアの混合ガスを吹きつけ、紫外線を照射して模擬星間氷を作成した。この氷の温度を上げながら状態を顕微鏡観察し、氷から昇華してくるガスを分析した。

すると、摂氏マイナス210度~マイナス120度で、沸騰する水のように氷が発泡し水素ガスが放出される現象が見られた。これは氷が液体状になっていることを示すものだ。放出されたガスは、氷への紫外線照射によってメタノールやアンモニアの分子が壊れ、氷中に蓄えられた水素から作られた分子と考えられている。

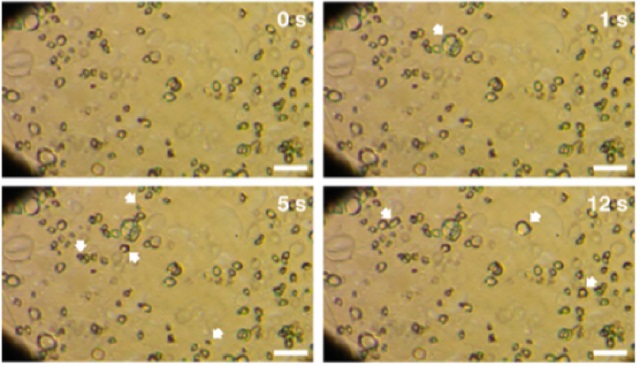

摂氏マイナス145度で、紫外線を照射した水・メタノール・アンモニア混合非晶質氷に発生した水素の泡。(矢印)新しく発生した泡。各写真右上の数字は時間経過(秒)、右下のスケールバーは0.2mm(提供:北海道大学プレスリリースより、以下同)

橘さんたちは次に、摂氏マイナス267度~マイナス265度の環境で純粋な水からなる水氷の非晶質膜を生成し、この膜の温度を摂氏マイナス128度まで上げて氷を結晶化させた。こうして作られた島状の結晶氷を再び摂氏マイナス263度まで冷却し、紫外線照射によって非晶質化させ、非晶質水氷の島を作成した。そして、混合ガスのときと同様に温度を上昇させながら(もしくは摂氏マイナス213度に固定して)、島状氷の形状変化を観察した。

すると、島状の非晶質水氷が変形し広がっていく様子が観察された。この事実も氷が液体のようにふるまうことを示すものである。

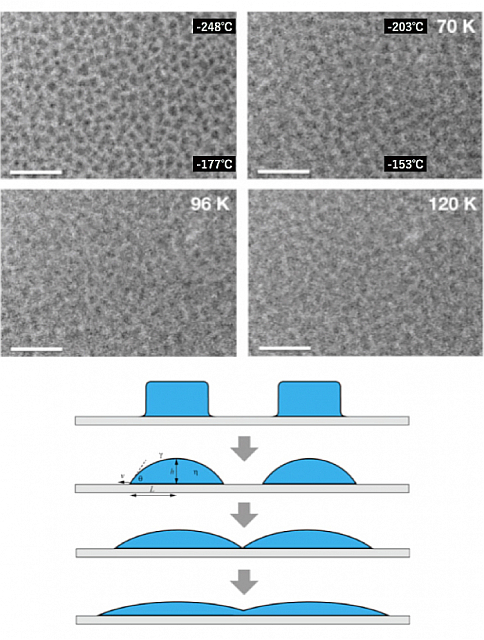

(上)紫外線照射非晶質水氷の変形の様子。温度上昇中に異なる温度で撮影、スケールバーは0.5μm。島状に分布する非晶質氷(写真中で暗い部分)が変形し、液体が濡れるように基板上に広がっている(像がぼやけていく)のがわかる。(下)非晶質氷の変形(濡れ)の模式図

今回の研究から、紫外線を照射した非晶質氷に液体的なふるまいが現れる可能性が示された。宇宙において紫外線の「照射総量」が液体状氷の発現条件であった場合、分子雲では10万年から100万年の紫外線照射で液体状の氷が現れることになり、分子雲の寿命を考えると起こりうるプロセスとなる。紫外線の「時間あたりの照射量」が発現条件の場合には、分子雲の氷では液体状氷は現れないことになるが、分子雲から作られる原始惑星系円盤が周囲の恒星から照らされるような環境では円盤中の氷が短時間に充分な紫外線照射を受け、液体状の氷が現れる可能性がある。

こうして現れた液体状氷の中では有機分子形成反応の促進が期待されるため、星間氷の液体的なふるまいは、宇宙での有機物の効果的な生成を手助けしている可能性がある。また、液体状の氷は星間氷などの塵が衝突して合体する効率(付着効率)を上げ、惑星形成を引き起こす可能性もある。今回明らかにされた低温での紫外線照射非晶質氷の液体的なふるまいは、惑星材料の中での有機分子の合成と惑星形成の第一歩である塵の集積過程の理解につながると期待される。

〈参照〉

関連記事

- 2025/03/06 謎の天体で作られる銀河の雪

- 2025/02/28 アルマ望遠鏡がとらえた小マゼラン雲のふんわり分子雲

- 2025/01/08 活発な原始星周辺の複雑な有機分子を10年間追跡

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2023/09/26 天の川銀河中心の分子雲の距離と速度を精密計測

- 2023/09/21 分子雲内で複雑有機分子ができる過程を量子化学計算で検証

- 2023/07/21 ジャコビニ・チンナー彗星の塵が壊れにくいわけ

- 2023/05/23 宇宙ジェットで掃き集められた分子雲

- 2023/02/22 中間質量ブラックホールの証拠?「おたまじゃくし」分子雲を発見

- 2022/12/21 JWST、生まれたての星を取り巻く有機分子をとらえる

- 2022/09/28 火星探査機の最新成果:堆積岩から有機物、天体衝突による地震検出

- 2022/06/13 星団から弾かれた星が星雲を広げる

- 2022/03/16 星の誕生が分子雲に影響を与える範囲は狭い

- 2022/03/11 原始惑星系円盤でジメチルエーテルを初検出

- 2022/03/08 ガスが集まって大質量星になるまでの過程

- 2021/12/03 天の川銀河の最果てに、有機物とともに生まれた星を発見

- 2021/11/11 極低温の宇宙空間における有機分子合成を実験室で再現

- 2021/10/21 星形成領域は大型有機分子の宝庫

- 2021/09/24 アルマ望遠鏡が探る、惑星の誕生現場における分子の分布

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)