ほんの60年前にジェットを噴出して変身し始めた老齢の星

【2020年3月10日 アルマ望遠鏡】

太陽程度の質量を持つ星は、一生の最後に大きく膨らんで赤色巨星となり、その後は自身を形作るガスを噴き出して「惑星状星雲」と呼ばれる天体として一生を終える。惑星状星雲は非常に多様な形状をしており、その多様さが生み出されるメカニズムは多くの天文学者の関心を引いてきた。

惑星状星雲の元となった星が単独星の場合、年老いた星からガスがほぼ球対称に噴き出すため、星雲の形状も球対称になると考えられる。一方、元の星が連星系の場合、老齢の星から噴き出したガスが相手の星の重力の影響を受け、球対称ではない複雑な形に広がると考えられる。年老いた星周辺の領域は星から既に放出された物質によって隠されてしまうため、ガスの様子を直接観測することは困難だった。

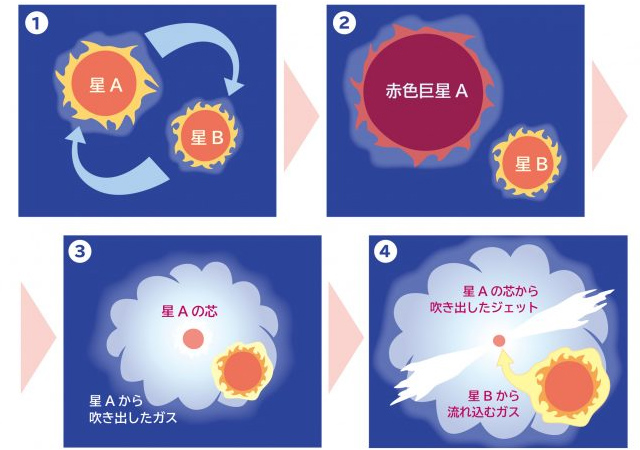

スウェーデン・チャルマース工科大学のDaniel Tafoyaさんたちの研究チームはこれまでに、電波望遠鏡を用いた終末期の星々の観測で、水分子が放つ特異的な電波を一部の天体から検出していた。「私たちはこれらの天体を『宇宙の噴水』天体と呼んでいます。これらが連星を成しているかどうかは確定できていませんが、次のようなメカニズムで水分子の電波が放射されていると予想しています。まず連星の一方が先に進化し、赤色巨星を経てガスを噴き出し、自身は芯だけになります。ここに、低質量の伴星からのガスが流れ込み、そのガスの一部が終末期の星から双極方向に高速で噴き出すジェットを作るのです。赤色巨星から過去に噴き出したガスとこのジェットがぶつかることで、複雑なガスの構造が作られ、同時に衝突現場から電波が放射されるのです」(鹿児島大学理工学研究科附属天の川銀河研究センター/総合教育機構共通教育センター 今井裕さん)。

年老いた星を含む連星系の進化のイメージ図。(1)連星系。(2)質量の大きい星Aが先に進化して赤色巨星となる。(3)星Aの進化がさらに進み、ガスを周囲に噴き出す。中心には芯が残る。(4)星Bも膨らみ始め、星Bのガスが星Aの芯の重力にとらえられて流れ込む。ガスの一部が星Aから両極方向にジェットとして放出される(提供: NAOJ)

この現象の鍵となるジェットの継続時間は100年未満と考えられており、星々の寿命に対して数百万分の1以下と非常に短い。つまり、実際にジェットを噴き出す段階にある星を観測できる確率は極めて低い。「1000億個以上の星が存在する天の川銀河の中でも、この段階にある連星系はこれまでの観測で15例しか発見されていません」(スペイン・アンダルシア天体物理学研究所 José Francisco Gómezさん)。そのうえ、短時間しか継続しないジェットは地球からは遠くにあって非常に小さく、これまでジェットと周囲のガスの衝突の様子を詳しくとらえることはできていなかった。

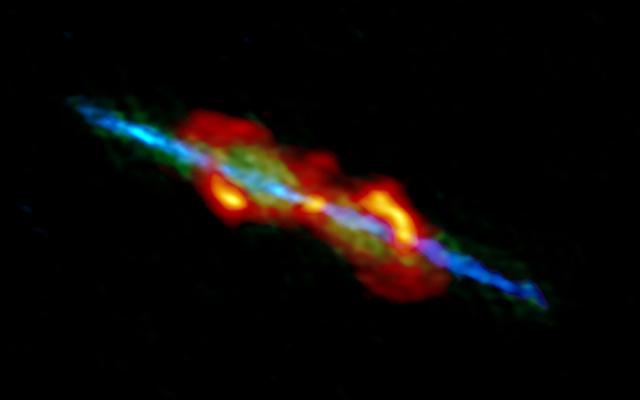

そこでTafoyaさんたちは高い解像度を持つアルマ望遠鏡を用いて、「宇宙の噴水」天体の一つである「W43A」を観測した。W43Aはわし座の方向に7200光年離れた位置に存在する、年老いた星を含む連星系だ。観測の結果、年老いた星から噴き出すジェットからの電波放射と周囲の塵の広がりが、これまでにないほど鮮明にとらえられた。

アルマ望遠鏡で観測した連星系W43Aの周囲の様子(擬似カラー画像)。青は左右方向に伸びる細長い高速ジェット、緑色はジェットの周りの低速ガス流、オレンジ色はジェットによって掃き寄せられた塵に対応する。中心に連星系が位置する(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tafoya et al.)

観測データを詳しく調べたところ、老齢の星から間欠泉のように断続的に噴き出したジェットによって、周囲の物質が掃き寄せられ始めていることがわかった。観測された塵はこうして集められた物質であり、ジェットによって今後さらに外側へと運ばれていくと考えられる。

また、ジェットの速度がこれまで推定されていたよりもはるかに大きく、天体から放出された時には秒速175kmにも及ぶことがわかった。ジェットの長さと速度から逆算すると、ジェットが噴出を始めたのはわずか60年前という極めて最近であることが示される。さらに、ジェットの中にほぼ等間隔に並ぶガスの塊も確認された。「ジェットが非常に若いことを考えると、この天体では星周物質の分布がジェットによってまさに変形され始めた段階にあると考えられます。数十年というタイムスケールで変化する現象であれば、一人の人間が生きている間にその動きを追跡することができます」(Tafoyaさん)。

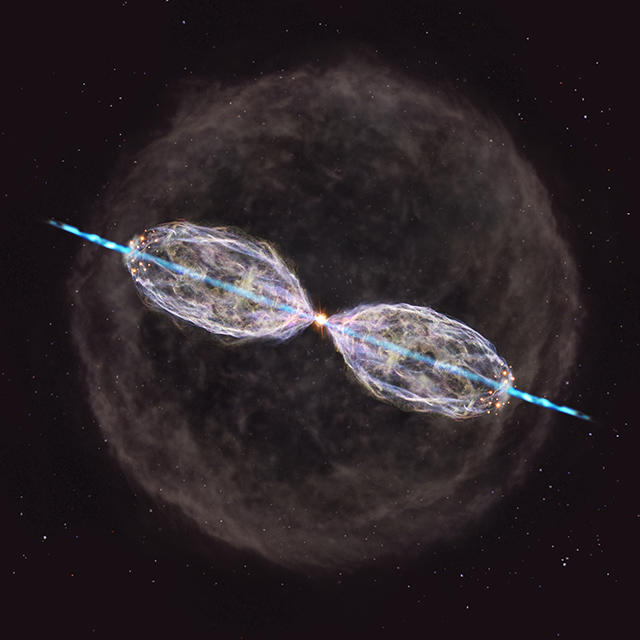

W43Aの周囲の想像図。淡く拡がるガス雲は、より早い段階で中心の星から球対称に噴き出したもの。星から噴き出す細長いジェットが周囲の物質を掃き寄せて変形させていくことで、複雑な惑星状星雲の形が今まさに作られようとしている(提供:NAOJ)

「このジェットにしても、その後数十年以内に形成される惑星状星雲にしても、星間空間と恒星との間の物質の輪廻の一部です。それらを通して私たちは、恒星内部で合成された元素が宇宙空間に撒き散らされる過程を見ていることになります。その仕組みを解き明かすことは、私たちの宇宙における物質進化の理解がより深まることにつながります」(今井さん)。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡:臨終間近の老星が変身する瞬間をアルマ望遠鏡が捉えた

- The Astrophysical Journal Letters:Shaping the Envelope of the Asymptotic Giant Branch Star W43A with a Collimated Fast Jet 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/10/24 隕石の分析で明らかにされた星間粒子の歴史

- 2025/10/21 M84銀河中心から噴き出すジェットは早い段階で細さを失う

- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌

- 2025/08/26 赤色矮星2個と褐色矮星2個からなる四重連星系を発見

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/06/19 M87に2つめの超大質量ブラックホールは存在するか

- 2025/04/16 ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2023/12/01 ガンマ線と可視光線偏光の同時観測で迫る光速ジェット

- 2023/10/02 ジェットの周期的歳差運動が裏付けた、銀河中心ブラックホールの自転

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/08/07 JWSTがとらえたリング星雲

- 2023/06/12 プラズマの放射冷却で探るM87ジェットの磁場強度

- 2023/05/01 超大質量ブラックホールの降着円盤とジェットの同時撮影に成功

- 2022/12/06 M87ブラックホールのジェットがゆるやかに加速する仕組み

- 2022/12/01 ブラックホールを取り巻くコロナの分布、X線偏光で明らかに

- 2022/11/28 クエーサーから絞り出されるジェットの根元

- 2022/11/25 銀河中心核のブラックホールを取り巻く塵のリングを検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)