連星の地球接近小惑星を起源とした火球

【2020年1月22日 国立天文台】

流星は宇宙空間に漂う数mmから数cm程度の塵が地球大気に衝突したときに見られる発光現象である。この塵は「流星体」と呼ばれ、流星体の直径が数cm程度より大きくなると、「火球」と呼ばれる明るい流星(おおむね、約マイナス4等級の金星よりも明るい流星を指す)が見られる。

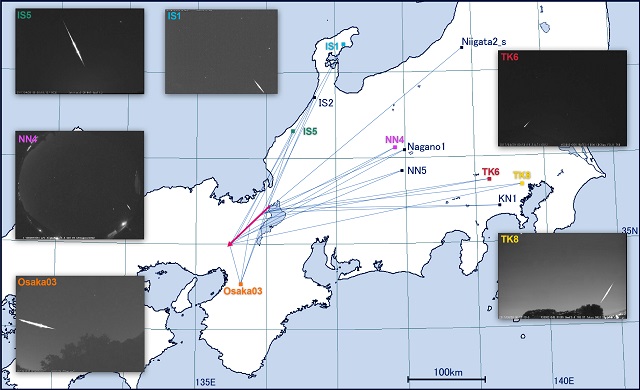

2017年4月29日の未明1時ごろ、関西地方を中心におよそマイナス4等級の火球が目撃された。この火球は流星観測ネットワーク「SonotaCo Network」でも、日本国内12か所で観測されていた。流星を多地点で観測すると、流星の放射点や軌道要素、対地速度などを算出することができ、流星体の元となった母天体の同定や性質の推定が可能になる。

2017年4月29日未明に関西上空に出現した火球とそれをとらえた観測地点(提供:国立天文台/Kasuga et al.)

国立天文台/京都産業大学の春日敏測さんたちの研究グループの解析によると、観測された火球自体は珍しいものではなかったが、軌道が小さいにも関わらず軌道傾斜角が大きく、昇交点・降交点どちらでも地球軌道に近づくという特徴が明らかになった。そこで似たような軌道を持つ天体を調べたところ、地球接近小惑星「(164121) 2003 YT1」とほぼ一致することがわかった。2003 YT1は地球最接近時には0.003au(約45万km)まで近づくため、地球への衝突の可能性がある潜在的に危険な小惑星(Potentially Hazardous Asteroid; PHA)として分類されており、その衝突確率は1000万年で約6%と推定されている。

これまでの観測から、2003 YT1は大小2つの天体が互いを回り合う二重小惑星であることがわかっている。もともとは1つだった天体の自転速度が「YORP効果」によって速くなり、2つに崩壊・分裂して、連小惑星が形成されたと推測されている。この分裂のときに小惑星から放出された塵が今回の火球の元となったとみられているが、分裂の時期は過去1万年未満と推定され、一般的な流星群の元となる流星体の放出時期とも合致している。

流星体は氷や砂を主成分とする彗星が太陽に近づいたときに氷が昇華することで放出されたものが多いが、小惑星を起源とする流星もある。しかし、地球近傍に数多く存在している岩石質の小惑星からどのように流星体が放出されるのかについては、様々な仮説はあるものの理解は進んでいない。今回のように小惑星の軌道と一致する流星が観測されれば、小惑星からの流星体の放出メカニズムを明らかにすることも可能となる。

また、今回の火球の流星体は直径約2.7cm、質量は約29gほどの大きさであったと推定される。この程度の大きさの流星体であれば衝突しても地球環境への影響はないが、もっと大きな流星体や小惑星本体が地球に衝突すると、地球へ深刻な被害をもたらす可能性がある。流星体が小惑星から放出されたメカニズムを考察することは、地球接近小惑星の監視や、天体の衝突から地球を守ることにもつながる。

〈参照〉

- 国立天文台:小惑星から飛来した火球

- The Astronomical Journal:A Fireball and Potentially Hazardous Binary Near-Earth Asteroid (164121) 2003 YT1 論文

〈関連リンク〉

- SonotaCo Network

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:流星

関連記事

- 2025/12/25 2026年1月4日 しぶんぎ座流星群が極大

- 2025/12/16 2025年12月23日 こぐま座流星群が極大

- 2025/12/11 ふたご座流星群 ライブ中継(14日21時~)

- 2025/12/08 2025年12月14日 ふたご座流星群が極大

- 2025/12/03 しし座流星群のクラスター現象をとらえた

- 2025/11/14 【特集】ふたご座流星群(2025年)

- 2025/11/11 2025年11月18日 しし座流星群が極大

- 2025/11/05 2025年11月12日 おうし座北流星群が極大

- 2025/10/15 2025年10月21日 オリオン座流星群が極大

- 2025/10/02 2025年10月9日 10月りゅう座流星群が極大

- 2025/08/07 2025年8月17日 はくちょう座κ流星群が極大

- 2025/08/05 2025年8月13日 ペルセウス座流星群が極大

- 2025/07/25 2025年7月31日 みずがめ座δ南流星群が極大

- 2025/07/11 【特集】ペルセウス座流星群(2025年)

- 2025/04/24 2025年5月6日 みずがめ座η流星群が極大

- 2025/04/16 2025年4月22日 4月こと座流星群が極大

- 2024/12/26 2025年1月4日 しぶんぎ座流星群が極大

- 2024/12/16 2024年12月22日 こぐま座流星群が極大

- 2024/12/06 2024年12月14日 ふたご座流星群が極大

- 2024/12/05 12月10日にYouTubeライブ「ステラナビゲータでシミュレーション ふたご座流星群&プレアデス星団食」

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)