エネルギッシュな土星の北極のオーロラ

【2018年9月4日 ヨーロッパ宇宙機関】

地球のオーロラは主に、太陽風と地球の磁気圏との相互作用によって発生する。太陽風の粒子の一部が磁場に沿って磁極へ落ち込み、上層大気中の酸素や窒素の原子と衝突することで、美しい現象として見られる。

2018年2月にフィンランドで撮影されたオーロラ(撮影:もっくんさん)。画像クリックで天体写真ギャラリーのページへ

オーロラは地球以外の惑星でも発生する。このたび、ハッブル宇宙望遠鏡(HST)が観測した土星のオーロラの画像や動画が公開された。土星の大気は大部分が水素であり、発生するオーロラは紫外線の波長域で光るため、土星のオーロラは地上からは見えずHSTのように宇宙から観測する必要がある。

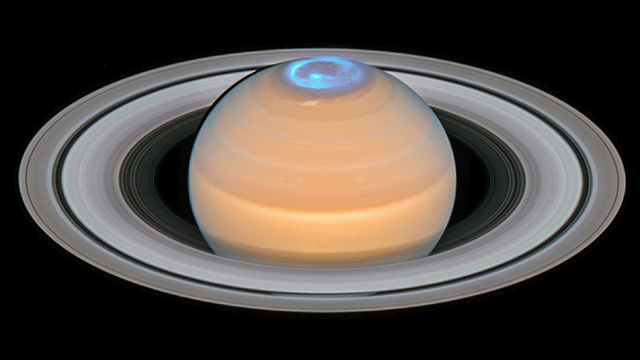

土星の北極域のオーロラ。2017年に撮影されたオーロラ画像を、2018年のはじめに可視光線の波長でとらえた画像と合成(提供:ESA/Hubble, NASA, A. Simon (GSFC) and the OPAL Team, J. DePasquale (STScI), L. Lamy (Observatoire de Paris))

HSTは、土星の北半球が夏至を迎えていた2017年5月ごろの前後7か月間にわたり、オーロラを長期間モニター観測していた。これは、土星探査機「カッシーニ」が13年に及んだ探査の最後に実施したミッション「グランドフィナーレ」(2017年4月23日~9月15日)と同時期であり、カッシーニもオーロラの発生領域を調べていたタイミングである。

HSTがとらえたオーロラには、激しく変化する局所的な特徴を伴った、多様な放射が見られる。この変化は、太陽風と、わずか11時間という土星の速い自転周期の影響によるものである。

とくに、オーロラの明るさには、夜明けと真夜中の直前というはっきりとした2回のピークが見られた。真夜中の直前のピークについては、これまでに報告例がない新発見の現象であり、土星の北極が最も太陽方向に向いている夏至のころの磁気圏と太陽風との相互作用による特有のものとみられている。

HSTは2004年に南極のオーロラを観測した。また2009年には、地球や太陽から土星が真横に見える(環の消失)という貴重な機会を利用して両極のオーロラを同時にとらえた。こうした観測により、土星のオーロラや磁気圏に関する理解が深まっていくと期待される。

土星の北極域のオーロラが変化する様子。上の画像と同様に合成したもの(ESA/Hubble, NASA & L. Lamy (Observatoire de Paris))

関連記事

- 2025/11/21 2025年11月29日 月と土星が接近

- 2025/11/14 2025年11月24日 土星の環の準消失

- 2025/10/24 2025年11月2日 月と土星が接近

- 2025/09/12 2025年9月22日 土星がうお座で衝

- 2025/09/02 2025年9月8日 月と土星が接近

- 2025/08/05 2025年8月12日 月と土星が接近

- 2025/06/27 2025年7月上旬 土星と海王星が大接近

- 2025/06/23 【特集】土星(2025~2026年)

- 2025/06/12 2025年6月19日 月と土星が接近

- 2025/05/16 2025年5月23日 月と土星が接近

- 2025/04/25 2025年5月7日 土星の環の消失

- 2025/04/21 2025年4月下旬 金星と土星が接近

- 2025/04/18 2025年4月25日 細い月と土星が接近、金星が並ぶ

- 2025/03/21 土星の新衛星100個以上を公表、合計274個に

- 2025/03/17 公式ブログ:【16年ぶりの現象】土星の環が消える!【ステラナビゲータで再現】

- 2025/03/14 2025年3月24日 土星の環の消失

- 2025/03/04 星ナビ4月号は「土星の環が消失」と「オーロラの色の謎」

- 2025/02/17 2025年2月下旬 水星と土星が大接近

- 2025/01/24 2025年2月1日 土星食/細い月と土星が接近

- 2025/01/09 2025年1月中旬 金星と土星が接近

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)