終末期の大質量連星「アペプ」に四重の塵のシェルを発見

【2025年11月26日 NASA / カリフォルニア工科大学】

終末を迎えた大質量星は、非常に強い恒星風を吹き出して自らの外層を吹き飛ばし、コアがむき出しになった「ウォルフ・ライエ星」という状態になることがある。ウォルフ・ライエ星は宇宙の中では非常に珍しく、私たちの天の川銀河にはわずか1000個ほどしかないと推定されている。

米・カリフォルニア工科大学のYinuo Hanさんを中心とする研究チームは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の中間赤外線カメラ「MIRI」を使い、じょうぎ座の方向にあるウォルフ・ライエ星どうしの連星系「2XMM J160050.7–514245」を観測した。この天体は2018年にヨーロッパ南天天文台のVLT望遠鏡で撮影され、とぐろを巻いた蛇のような形の塵の球殻(シェル)を持つことから、「アペプ」という通称で呼ばれている(参照:「大質量星の連星系が作り出した宇宙の大蛇アペプ」)。これまでに数百個のウォルフ・ライエ連星が観測されているが、アペプのように連星の2個ともウォルフ・ライエ星という系はほとんどない。

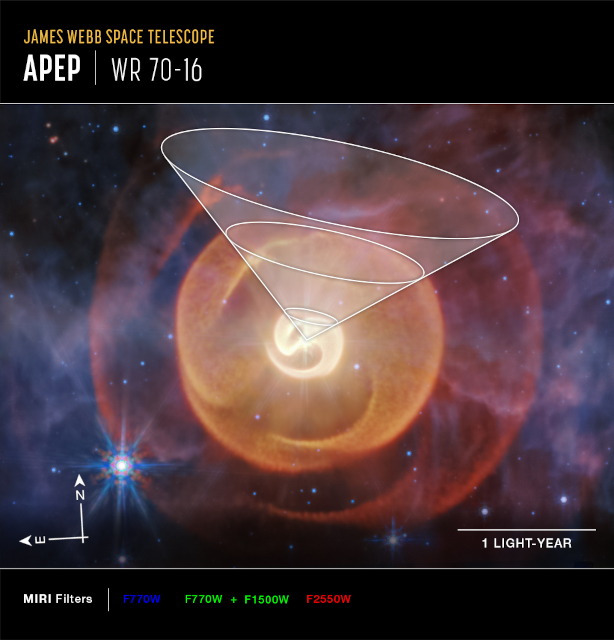

JWSTの中間赤外線カメラ「MIRI」がとらえた「アペプ」。中心に2個のウォルフ・ライエ星と第3の超巨星からなる三重連星があり、周囲に四重の塵のシェル構造が同心円状にできている。アペプ(Apep)は古代エジプト神話に登場する邪神で、蛇の姿をしている。「アポフィス」(Apophis) というギリシャ語の名でも知られる(提供:NASA, ESA, CSA, STScI; Science: Yinuo Han (Caltech), Ryan White (Macquarie University); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI))

今回の観測で、これまで知られていた塵のシェルの外に、新たに3層のシェルが見つかった。四重のシェルはいずれも「らせん」または「巴紋」のようなほぼ同じ形を持ち、外へと膨張している。シェルを形づくる塵は過去700年間に、中心のウォルフ・ライエ星から放出されたと考えられている。

Hanさんたちは、この連星系が2個ではなく3個の星からなる三重連星であることも突き止めた。JWSTの画像では、三重連星は1個の輝点として写っている。2個のウォルフ・ライエ星から吹き出した塵のシェルをかき分けるようにして第3の超巨星が運動し、膨張する塵の雲に穴が空いているとみられる。「JWSTの新たな観測データを見た瞬間、暗い部屋に入って灯りを点けたように感じました。全てのものが目に見えるようになったのです。JWSTの画像のあらゆる場所に塵があって、これらのほとんどが、繰り返し予測可能な構造で放出されたことをJWSTは示しています」(Hanさん)。

第3の星によって開けられた塵のシェルの「穴」は、中央の光点から時計の10時~2時方向に伸びるV字形の構造に表れている。この連星系に第3の星が存在することは、2018年にVLTで最も内側の明るいシェルと星を観測したときから知られていたが、今回のJWSTの観測で新たな幾何学モデルが導かれ、シェルの形との関連が確実になった。「空洞は各シェルのおおむね同じ場所に空いていて、漏斗のように見えます」(豪・マッコーリー大学 Ryan M. T. Whiteさん)。

アペプの画像に、第3の星によってシェルに空いた漏斗状の穴の位置を重ねたもの(提供:NASA, ESA, CSA, STScI; Science: Yinuo Han (Caltech), Ryan White (Macquarie University); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)、以下同)

アペプの2個のウォルフ・ライエ星はもともとは第3の超巨星より質量が大きかったが、物質の大半を放出して失った。現在の2個のウォルフ・ライエ星は太陽質量の10~20倍、超巨星は40~50倍と推定されている。最終的には、ウォルフ・ライエ星は超新星爆発を起こして宇宙空間に物質をばらまくだろう。どちらもガンマ線バーストを引き起こしてブラックホールになるかもしれない。

アペプの3次元構造をシミュレーションした動画「Wolf-Rayet Apep Visualization — James Webb Space Telescope」(提供:NASA, ESA, CSA, STScI)

さらに、HanさんたちはJWSTの画像に写ったシェルの位置と、過去8年間にVLTの観測で得られたシェルの膨張速度のデータを組み合わせることで、連星の公転周期を約190年と見積もった。「この天体は非常に珍しい公転周期を持つ、他にない連星系です。塵に富んだウォルフ・ライエ連星でこの天体の次に長い周期を持つものは約30年で、ほとんどのウォルフ・ライエ連星の周期は2~10年です」(Whiteさん)。

2個のウォルフ・ライエ星が接近して通りすぎると、2つの星から吹き出す強い恒星風が衝突して混ざり合い、炭素を多く含む塵が大量に放出される時期が25年ほど続く。たとえば、同じくJWSTが撮影したウォルフ・ライエ連星「WR 140」では塵の放出は数か月間しか続かないと推定されていて、アペプのような天体は非常に珍しい。

今回の研究によりアペプの正体や性質がわかってきたが、距離についてはまだはっきりとしていない。従来アペプの距離は約7800光年と見積もられていたが、Hanさんたちの新たな推定では約1万5000光年という結果になった。ただし推定値の不定性がまだ大きく、決定にはさらなる観測が必要だろう。

〈参照〉

- NASA Science:Webb First to Show 4 Dust Shells ‘Spiraling’ Apep, Limits Long Orbit

- Caltech:Rare Star System Gives Insights into the Origins of Carbon Dust in the Galaxy

- The Astrophysical Journal:論文

〈関連リンク〉

- STScI:JWST Program 5842: "What lies beyond the inner spiral of Apep?"

- James Webb Space Telescope:

関連記事

- 2026/01/13 ブラックホールを生み出す超新星爆発の現場をとらえた

- 2022/10/17 連星のダンスで生み出された17重のダストリング

- 2021/11/19 124億年前の星形成銀河でフッ素を検出

- 2020/09/23 宇宙に塵を供給する、終末期の大質量連星

- 2018/11/27 大質量星の連星系が作り出した宇宙の大蛇アペプ

- 2013/04/09 超新星爆発を起こして姿を消した黄色超巨星

- 2004/01/27 ウォルフ・ライエ星に伴星を発見

- 2003/04/17 マゼラン雲の超高温星が作り出した鮮やかな散光星雲

- 2001/05/01 大マゼラン雲のウォルフ・ライエ星が異常増光中 (VSOLJ)

- 2001/04/26 発見された特異変光星はウォルフ・ライエ星 (NAOニュース)

- 2001/04/23 長谷田さん、「うずまき星」が特異変光星であることを発見 (VSOLJ)

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)