国際天文学連盟、「へび座」統合を検討

【2020年4月1日 国際天文学連盟】

全天の星座の数は88個だが、全天の星座の「領域」はそれより1つ多い89個だ。これは、初夏に見やすい「へび座」の領域が頭部と尾部とに分かれているためである。

へび座は紀元前6世紀以前の古代バビロニアには見られない星座で、古代ギリシアの文献で初めてその存在を確認できる。ただし当初は、紀元前3世紀に成立したアラトスの『ファエノメナ』などに書かれているように頭部と尾部との間にある「へびつかい座」と合わせて全体で1つの星座とされていた。紀元前1世紀のヒュギーヌスはへび座の星をへびつかい座とは分けて集計しており、プトレマイオスが2世紀に著した『アルマゲスト』でも別々の星座としたことで、へび座を独立した星座とすることが定着した。だが、その後も星座絵ではへび座とへびつかい座は決まって一体となって描かれており、へび座を頭部と尾部に分けて扱うことはまれだった。

ところが近代になって星座を天の領域として扱うようになると、へび座の区分が問題となった。そして1928年に星座の境界が確定した際に正式に両星座が別々のものとなり、さらに「へび座の領域は2つ」と定められて現在に至っている。

ふだん星空を見上げているときに星座の領域を意識することはあまりないものの、星座の数と領域の数が一致していないことには違和感もある。そこで国際天文学連盟(IAL)では、「へび座をつなげて領域を1つにする」ことを検討中であると明らかにした。

- 領域が分かれているという不自然な状況がなくなる

- 新天体出現等の際に、頭部か尾部かを意識する必要がなくなる

といったことをメリットに挙げている。へび座をつなげることによって今度はへびつかい座のほうが頭部と脚部に分かれてしまうという問題が生じるが、これは「脚部のほうを『さそり座に組み込む』」という方針で検討が進められているようだ。これにより「黄道がへびつかい座を通らず、さそり座だけを通るようになる」という別のメリットも挙げられている。

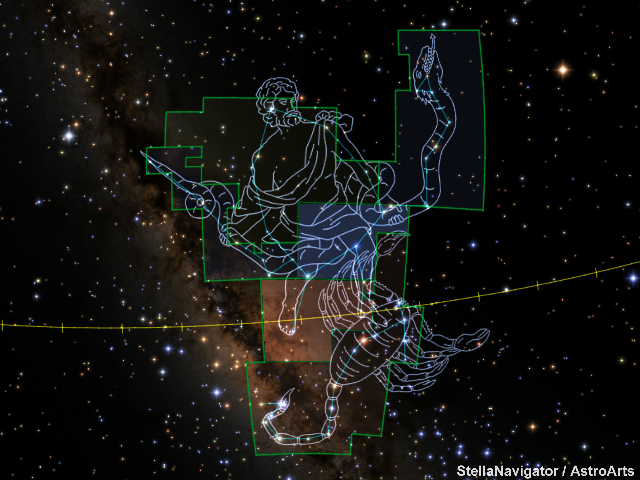

へび座付近の星図(案)。薄い青色の部分が現行の「へびつかい座」から「へび座」に移り、へび座が一つながりになる。また薄い赤色の部分は現行のへびつかい座から「さそり座」に移る(ステラナビゲータで星図作成)

デメリットとして

- 一部の天体の所属がへびつかい座からへび座やさそり座に移る(球状星団M9がさそり座に、M10がへび座に、等)

- へびつかい座が上半身だけになり格好がつかない

という意見もあるようだが、前者については「いずれ慣れるし、そもそも研究上は座標しか見ていないので何座に位置しているかは関係ない」、後者については「おうし座やペガスス座も前半分だけなので同じだ」として説得を図る見込みとのことだ。

IALでは世界爬虫類学会議や占星術界などからの意見も参考にしつつ提案内容をとりまとめ、来年開催予定の第31回総会において勧告し議決を行いたいとしている。

この記事は2020年4月1日にエイプリルフール記事として公開したものです。3段落目までは事実です。

〈関連リンク〉

- IAUGA 2021 第31回国際天文学連合総会

- 星空ガイド:天文の基礎知識:星座

関連記事

- 2025/09/09 小嶋さん、へびつかい座に新星を発見

- 2025/07/22 へび座に12等の新星が出現

- 2024/03/11 小嶋さん、へびつかい座に新星発見

- 2023/07/28 星座八十八夜 #9 分割されている唯一の星座「へび座」

- 2023/07/25 星座八十八夜 #8 死人も生き返らせた医学の神「へびつかい座」

- 2020/02/26 西村さん、へび座に新星を発見

- 2018/08/14 へびつかい座に今年3個目の新星出現

- 2018/03/14 西山さん椛島さんたち4人、へびつかい座に新星を発見

- 2018/02/26 小嶋さん、へびつかい座に新星を発見

- 2017/11/15 中村さんと金子さん、へびつかい座に新星を発見

- 2014/05/09 日本の観測家3人がへびつかい座の矮新星を発見

- 2013/11/29 板垣さんがへび座に新星を発見

- 2012/05/29 へびつかい座に新星が出現

- 2012/03/28 西村さんがへびつかい座に新星を発見

- 2011/07/13 分子雲で水の素となる物質「過酸化水素」を発見

- 2010/02/22 西村栄男さん、へびつかい座に今年2個目の新星を発見

- 2010/01/18 西村栄男さん、へびつかい座に新星を発見

- 2009/11/25 すばる望遠鏡が双子の原始惑星系円盤を直接撮像

- 2009/08/18 へびつかい座の新星を高校生が即時分光観測

- 2008/06/03 へびつかい座にもうひとつ新星らしき天体が出現

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)