月刊ほんナビ 2025年8月号

📕 「プラネタリウムと季節の星空」

紹介:原智子(星ナビ2025年8月号掲載)

2023年から国際的に開催されてきた「プラネタリウム100周年記念事業」が今年5月、ついにグランドフィナーレを迎えた。日本では、本誌連載「ブラック星博士のB級天文学研究室」でおなじみの“博士のマネージャー”こと明石市立天文科学館館長の井上毅氏が実行委員長を務め、さまざまな事業を行ってきた。フィナーレイベントの模様は、本誌2025年7月号と8月号の同コーナーで紹介されているので再読しよう。

『星ナビ』全体でも「プラネタリウム100周年」に関連する記事を数多く掲載してきた。そんなプラネタリウムの歴史と文化を振り返る「特集記事」や誕生の地であるドイツを巡る「星の都の物語」を再構成し、「全国プラネタリウムマップ」の最新版を収録したのが『ようこそプラネタリウムへ』だ。新たに、首都圏のプラネタリウムを巡る「そうだ!プラネに行こう」、170施設を訪ねた猛者が紹介する「推しプラネタリウム21選」、投影機のメカニカルな萌えポイントをイラストで解説する「プラネタリウムここが“尊い”」も加えて、メモリアルなムックに仕上がっている。

そんなプラネタリウムに足しげく通う人ならご存じ、「コスモプラネタリウム渋谷」でチーフ解説員を務める永田美絵氏の新刊が『星空の話』。タイトルページをめくると、まず「あなただけのプラネタリウムへようこそ。」と語りかける。彼女の優しい声そのままに、「春の章」から星座や神話の案内が始まる。そして、解説のところどころに流れ星や宇宙の情報、あるいは出会った星や人々のエピソードが登場する。彼女は聞き手に「あなたはこの世界で生きる価値がある存在だ」というメッセージを伝えたくて解説員をしている、と感じた。プラネタリウムがただの星空投影機ではない、と思える一冊。

星座の話をするときに、「いつだれが星を結んだのか」というテーマがある。時代や地域によって異なる星座や星の物語を文化の視点から紹介するのが『星の文化史』だ。細かい分類の違いによって「古天文学」とか「天文考古学(考古天文学)」とか「天文民俗学」とか「文化天文学」などの用語がある。同書では、一般に広まっている西洋の科学や宗教をベースにしたものではなく、各地で伝わってきた“暮らしの中の星”を紹介している。オセアニア、北米(先住民族地域)、マヤ文明などの中南米、エジプトなどのアフリカ、ケルト文化や東欧などのヨーロッパ、メソポタミアやインドなどのアジア、そして日本。地球を一周するように読んでいくと、「星文化の多様性」と「人類の想像力の豊かさ」に魅了される。

さて、ここまでプラネタリウムで見たり学んだりした星を、今度は実際の夜空で観察してみよう。『星空大図鑑』は、星の基本的な情報についてイラストや写真、図解などを用いてわかりやすく解説した図鑑。美しいビジュアルは見ているだけでもワクワクする。「星座」「星の一生」「天の川」「惑星と太陽系の天体たち」に続いて、「星空観測ガイド」も収録。都会での観測方法、双眼鏡や望遠鏡の使い方、天体写真の撮影方法など、参考にしながら挑戦してみよう。

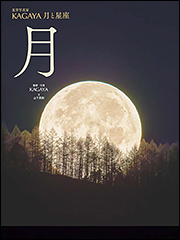

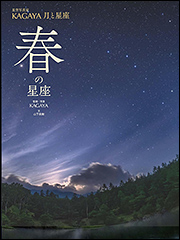

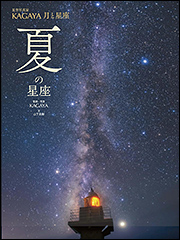

小学生には「星空写真家KAGAYA 月と星座」の『月』『春の星座』『夏の星座』『秋の星座』『冬の星座』(5巻セットあり)をおすすめしよう。我らがKAGAYA氏の撮影した月や星は、文句なしに美しい!『月』では月虹(ムーンボウ)や月光彩雲などの珍しい現象、『夏の星座』では「はやぶさ」再突入時や隕石落下をともなう大火球、『冬の星座』ではさまざまな色と形のオーロラなど、彼が世界各地でカメラに収めた天体作品も披露している。大判のハードカバーなので、絵本のように何度もページをめくって楽しめる。各巻の後半では、月や星の観察の仕方や写真の撮り方も教えてくれる。さらに7月には、この5冊の内容を合わせてカバー・目次・表紙などを再編集した単行本『月と星座 夜空への誘い』も発刊された。こちらはソフトカバーで四六判のコンパクトサイズだから、持ち運びに便利だ。

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)