年老いた恒星には模様がある

【2006年7月24日 KECK OBSERVATORY NEWS】

3台の赤外線望遠鏡を組み合わせた干渉計により、恒星の表面に「模様」があるかどうか調べることにアメリカの天文学者らが成功した。恒星は一様に輝くガスの球として連想されがちだが、太陽のような星でも、老年期を迎えるとそうは言えなくなるようだ。

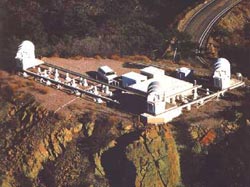

上空から見た干渉計IOTA(提供:IOTA/CfA)

複数の望遠鏡が捉えた光を合成して干渉計として使えば、望遠鏡間の距離と同じ口径に匹敵する分解能が得られる。2台の望遠鏡を使った干渉計では、星の形を調べるなどの成果がある。だが、ケック天文台の天文学者Sam Ragland氏らは、望遠鏡の数を増やせばさらに大きな威力を発揮することを示した。

「望遠鏡が3台以上あると、2台のときとは別次元の研究ができます」とRagland氏は語った。さらに、彼の共同研究者で米・アイオワ州立大学のLee Anne Willson教授はこうも述べている。「3台の望遠鏡があれば、ある恒星の大きさを知るだけでなく、その星の形が対称的か非対称的かを知ることもできます。さらに望遠鏡を増やせば、その形を画像として得ることも可能になるのです」

Ragland氏らが使ったのは、米・アリゾナ州にある「赤外可視望遠鏡アレイ(IOTA)」と呼ばれる、3台の望遠鏡からなる装置だ。1993年に2台の望遠鏡による干渉計としてスタートし、2000年に45センチメートル望遠鏡が加わったことで、可視および赤外における世界初の「干渉計トリオ」となった。干渉計は電波天文学の分野では盛んに利用されてきたが、可視光に近い波長で同じ事をするのは難しい。波長が数メートルや数センチメートルもある電波の場合、離れた望遠鏡(アンテナ)に到達した波のずれを検出することは比較的簡単だ。しかし、Ragland氏らが測定したのは、電波波長のたった100万分の1しかない1.65マイクロメートルの近赤外線。わずかな振動も許されない精密さと安定性が要求される。

観測の対象は、40億年後の太陽の姿でもある赤色巨星(解説参照)だ。望遠鏡2台の干渉計によって、いくつかの赤色巨星は球ではなくつぶれた形をしていることが判明したが、2台ではそれが限界だった。望遠鏡3台の干渉計IOTAは、形だけでなく「模様」も判別することに成功した。地球から1300光年以内にある35個のミラ型変光星を観測したところ、3分の1にあたる12個で表面の明るさが不均一であることがわかったのである。ミラ型以外の赤色巨星にも、明るさの不均一は検出された。

今のところ、何が模様を作ってるのかは不明だ。巨大な黒点があるのかもしれないし、吹き出た物質が局所的な雲となって光を隠しているのかもしれない。さらに、赤色巨星の周りに惑星が存在している可能性もある。絶え間なく恒星風が吹き出る中を惑星が通れば、そこには航跡ができる。太陽系の木星と同じ軌道を回る惑星が存在すると、その航跡が「表面の模様」として検出されうることがシミュレーションで確かめられている。

いずれにせよ、Willson教授によれば、「恒星の明るさが均一なものだという仮定は間違っていることを今回の結果は示しています。これまでにないような3次元モデルを作る必要があるでしょう」とのことだ。

赤色巨星ってどんな星?

赤色巨星は、核融合反応が安定している主系列星が青年期から壮年期にあたるとすれば、人生の晩年、老年期にある星だ。赤色巨星は星の中心部にヘリウムがたまってしまっているのが特徴だ。こうなるとヘリウムの中心核は縮小し、その代わりに外側にエネルギーが放出され、外側を取り巻く水素の部分で核融合反応が起こるようになり、星が押し広げられる。こうして元のサイズの100倍近い大きさまで膨らんでしまうと、星の表面には熱が伝わりにくいので冷えて赤くなっていく。(「宇宙のなぞ研究室」より)