大規模な気候変動の兆候? 木星の「小赤斑」

【2006年5月15日 Hubble newscenter】

数か月前に登場して以来、「小赤斑(Red Spot Jr.)」と天文ファンや科学者に呼ばれ、木星の新しい顔としておなじみになりつつある新しい赤斑が、NASAのハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された。その画質は、かつて探査機ボイジャーが木星の間近まで迫って撮影した写真に匹敵するものだ。小赤斑は木星の広範囲にわたる気象変動も伴っているとする学説もあり、刻一刻と姿を変えている木星の表面から目が離せない。

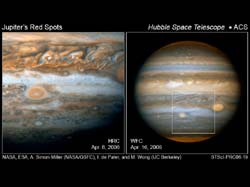

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した木星の写真。クリックで拡大(提供:NASA, ESA, A. Simon-Miller (NASA/GSFC), I. de Pater, and M. Wong (UC Berkeley))

1998年から2000年にかけ、木星の南半球にあった3つの白斑が合体して「白斑BA」が形成された。このように、人類が望遠鏡で詳しく観測するようになってから、木星の表面に数多くある大気の渦は幾度となく生成と消滅を繰り返してきた。ただ一つの例外を除いては。それが、大赤斑だ。

長い間観測され続けているにもかかわらず、大赤斑にはまだ謎が多い。多くの科学者が信じるところによれば、大赤斑は台風のような気象現象で、回転しながら下層の大気を巻き上げており、この大気と太陽紫外線の反応によって赤い色をしている。しかし、大赤斑が生まれたのはいつか、どうやって生まれたのか、いつ消滅するのか、それともいつまでも残るのかについては、誰も確かなことは言えない。

そんな中で、「白斑BA」は2005年の末頃から色を変え、「小赤斑」となり新たな話題となっている。「小」といえど、その直径はちょうど地球が収まるほどで、大赤斑の約半分だ。大赤斑と同じメカニズムが働いていると見られる。赤斑が2つになって、謎も2倍になったのだろうか、それともヒントが2倍になったのだろうか?どちらとも言えそうだが、少なくとも木星のことを考えるのは2倍面白くなった。

2枚の画像は、いずれもハッブル宇宙望遠鏡の掃天観測用高性能カメラ(ACS)で撮影されたものだ。左は4月8日に撮影された高解像度画像で、右は4月16日に撮影された広域画像。ともに、可視光から近赤外線にかけての複数の波長で撮影し、重ね合わせた疑似色画像である。近赤外線、特にメタンガスの吸収線である892ナノメートルにおいては、小赤斑は大赤斑と変わらないくらいよく目立つ。

左の画像では、小赤斑の中心に色の薄い部分があるなど、細かな構造が見えている。小赤斑の北では、大気が激しくかき乱されている様子が見え、実際にここでは雷を伴う嵐が起こっているのではないかと考えられている。現在、小赤斑は東(画面右方向)へ移動していて、大赤斑は西(左)へ動いている。この速度だと両者がすれ違うのは7月上旬で、そのときどのような光景が見られるのかにも注目が集まる。

ところで、小赤斑は、単に目立つ模様が1つ増えただけではなく、木星大気のかなり広い範囲にわたる変動を反映しているのではないかという意見もある。米・カリフォルニア大学バークレー校のPhilip Marcus教授は、計算に基づき、赤道からの熱伝導がこのあたり(木星の南緯34度付近)で遮断され、いたるところにある小さな渦が消滅し、場所によっては気温が10度も下がるという大規模な気候変動が起きると予想している。

もしも小赤斑が木星で起きている変化の氷山の一角に過ぎないのだとすれば、こんなに楽しみなことはない。小さな望遠鏡で見えるような大異変も起きるかもしれない。ちなみに木星は今、観望シーズンのまっただ中だ。

木星の見どころ

望遠鏡の倍率を100〜200倍ほどに上げると、木星本体の縞模様が見えてくる。見える本数は天体望遠鏡の口径によって異なるが、8cmで4本程度。木星最大の見どころは、赤い目玉の「大赤斑」。これは口径8cmでも確認できる。ただし、木星は10時間足らずで自転しているので、大赤斑がいつも見えるとは限らない。(「はじめてのスターウォッチング 天体観察入門」より)

なお、小赤斑を簡単に見分けるには口径20cmほどの望遠鏡が必要です。