伴星を溶かす毒グモパルサー

【2012年3月22日 東京工業大学】

ガンマ線天文衛星「フェルミ」と国内外の望遠鏡の連携で、ガンマ線でしか見えない謎の中性子星が見つかった。この中性子星からの強力な風で、パートナーの恒星が蒸発しつつあるようだ。このような天体に通常見られる電波の明滅が観測されておらず、新種のパルサーという可能性もある。

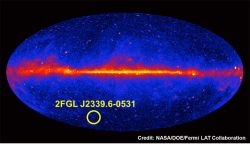

「フェルミ」がガンマ線で見た宇宙。中央の明るい帯は天の川銀河、黄色の丸が今回観測された天体の位置。クリックで拡大(提供:NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration)

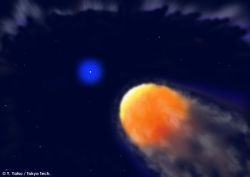

観測から明らかになった「2FGL 2339.6-0532」の想像図。青で示された中性子星からの風が、小さな恒星(オレンジ色)を溶かしていく。クリックで解説つきで拡大(提供:OISTER)

ガンマ線は人間の目に見える可視光に比べて100億倍以上の非常に高いエネルギーを持つ光(電磁波)の一種である。ガンマ線を放射する天体では、電子や陽子などが非常に高いエネルギーにまで加速されて宇宙線を放射すると考えられているが、その詳細なメカニズムは未だ解明されていない。大型粒子加速器「大型ハドロン衝突型加速器」(LHC)でも実現ができない巨大エネルギー現象だ。

ガンマ線天文衛星「フェルミ」が2008年の打ち上げ以来観測してきたガンマ線天体は、その約3割が未だ正体不明のままである。天の川の銀河面から離れたみずがめ座方向にある「2FGL 2339.6-0532」は、そんな謎の天体のひとつである(画像1枚目)。

台湾と日本の研究チームがこの天体の可視光観測を行ったところ、明るさが激しく変動していることを発見した。台湾清華大のAlbert Kong氏らは鹿林天文台の1m望遠鏡を使って、光度変動の周期が4.63時間であることを示し、この天体が連星系であることを明らかにした。また、これらの観測でとらえられた可視光はこの連星系の伴星の光であり、伴星は太陽の1/10程度の大きさを持つ小さな恒星であることが米スタンフォード大学の研究グループから報告されている。

残された謎はこの連星系の主星の正体だ。連星系からの強いガンマ線が小さな恒星からのものだとは考えにくく、主星から放射されているものと考えられる。ガンマ線連星の多くは中性子星もしくはブラックホールを主星としていることが一般的であるが、X線天文衛星「チャンドラ」による観測から、この連星系の主星は中性子星である可能性が高いという。しかし、高速回転する中性子星(パルサー)特有の明滅が電波では全く見られないことから、主星が本当に中性子星であるかは判断できていなかった。

日本の大学と国立天文台の観測ネットワーク「光・赤外線天文学大学間連携」(OISTER)の国内外各地の望遠鏡を用いて、この連星系の近赤外線から可視光にわたる観測を行ったところ、可視光の波長帯では光の放射量が40倍も変化しており、伴星の表面温度が3000度から7000度にまで周期的に変化していることがわかった。対照的に、近赤外線では明るさの変化がほとんどないことから、伴星とは別の赤外線源が存在することも示された。

またX線観測衛星「すざく」の観測から、この天体からのX線はエネルギー(波長)ごとに違う放射源を持つことも示唆された。その中に含まれていた「黒体放射」(注)の成分から、放射源の温度が約100万度、大きさは1.6Kmと推定された。このような小さな放射源は、半径が10Km程度である中性子星以外は考えられない。

さらに「すざく」がとらえたスペクトルが、中性子星が吹き出す電子・陽電子プラズマの特徴とよく一致したことも、連星系の主星が中性子星であることを決定的に裏付ける証拠となった。

今回の観測結果で描かれた2FGL 2339.6-0532の姿は画像2枚目のようなものだ。高速回転する高温の中性子星が周囲に強烈なプラズマ風をまき散らし、周回している伴星に直撃する。伴星の片面は7000度にまで加熱され、蒸発してはぎとられたガスが連星系の周囲で冷やされ、赤外線を放っている。

このように伴星を溶かしてしまうパルサーは、共食いする毒グモにちなんで「ブラックウィドウ(black widow)パルサー」と名づけられている。しかし、伴星を持つパルサーに特徴的な電波パルスは見つかっていない。このような新種の「毒グモパルサー」は今までは理論上にしか存在しなかったが、今回の研究でその実態がとらえられた。

注:「黒体放射」 あらゆる電磁波を反射せずに吸収する物体(黒体)からの放射のこと。その物体の温度を反映する。